En Australie, à Antibes et ailleurs, de grandes serres ouvertes au public sont entièrement consacrées aux papillons exotiques. Voici les Butterfly houses : par contraste, ces “maisons des papillons” rendent les zoos traditionnels singulièrement poussiéreux ; à l’inverse, authentiques malles aux trésors de la taille d’une maison, elles ancrent dans le présent les jardins zoologiques ouverts sur la société et les jeunes, soucieux d’aider à préserver le lien entre humains et nature.

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Jean-Marc Linder

Même s’ils ont un intérêt incontestable en systématique, les papillons épinglés des museums sont désormais un souvenir du passé.

Ces petites dépouilles empalées identifiées par une étiquette jaunie écrite à l’encre de Chine, les écoliers de passage en oublient instantanément les noms scientifiques mais ressentent tout aussi rapidement l’envie d’en attraper. Ils deviennent d’abord d’impitoyables angelots, puis des entomologistes collectionneurs en chasse des quelques papillons rescapés de la civilisation industrielle, au point de donner parfois un coup d’épaule, ou même le coup de grâce aux formes les plus rares.

Au siècle dernier, la population de lépidoptères italiens a chuté de 99% ; en d’autres termes, là où volaient auparavant 100 papillons, il n’y en a plus qu’un aujourd’hui. Collectionneurs mis à part, ils ont succombé à la pollution et aux insecticides, et surtout à de profonds changements environnementaux.

Les zones humides qui abritaient de nombreuses espèces sont aujourd’hui presque entièrement “mises en valeur”, et les engrais chimiques, épandus à profusion dans les champs, diffusent avec l’eau dans le territoire, complétant les oxydes d’azote des pots d’échappement des voitures, qui eutrophisent déjà sournoisement prés et forêts.

Les terres engraissent, de nombreuses plantes faites pour des régimes pauvres en azote en souffrent tandis que d’autres, dopées, étouffent les premières par leur croissance accélérée. Ainsi, là où, au début du siècle, une prairie contenait 50 espèces de plantes, il n’y en a plus aujourd’hui qu’une dizaine. C’est peut-être peu de changements pour les vaches et les promeneurs du dimanche, mais les chenilles des papillons qui ne se nourrissent que des 40 autres espèces, meurent de faim avant même d’être empoisonnées par les pesticides.

Le “Livre rouge” des lépidoptères italiens compte plus de 50 espèces en danger, dont le célèbre Apollon : même si, à la faveur d’années favorables, il semble encore fréquent dans nos montagnes, il est en net déclin. En 1973, il a eu le triste privilège d’être le seul invertébré inscrit par la Convention internationale de Washington sur la liste des animaux menacés d’extinction, pour lesquels il est nécessaire de réglementer le commerce et la détention.

Et ces jeunes qui ont visité les musées ? Ils ont grandi, mais suite à leur éducation environnementale, ils perpétuent souvent leur vocation de chasseurs-cueilleurs. Et aujourd’hui, alors qu’en Italie il reste très peu de papillons, ils se détournent vers les grands papillons exotiques, pas toujours d’élevage, décimés pour des compositions et des cadres de très mauvais goût : la consommation atteint des dizaines de millions de spécimens par an, avec un chiffre d’affaires de 35 millions de dollars et 20.000 employés dans le tiers monde.

Il y a quelques années, un magazine féminin italien à grand tirage en est venu au point de remercier ses lectrices par de petits cadres en provenance de Taïwan où, pour l’occasion, des ailes de papillons exotiques étaient collées sur une carte à côté de la silhouette d’un corps. Belle “promotion”, soutenue par de gracieux modèles – et peu importe que certaines espèces disparaissent.

Heureusement, en 1981, alors que les zoos des villes étaient devenus inadaptés et qu’un tsunami de documentaires télévisés a disqualifié leur ancienne valeur pédagogique, quelqu’un en Angleterre a eu l’idée de gagner sa vie avec des papillons vivants, et a créé à Syon Park, près de Londres, la première “Butterfly house” au monde. Une forêt tropicale luxuriante au milieu de murs féériques en cristal, une serre avec des centaines de papillons exotiques dans leur environnement qui, loin de fuir l’humain, se reposent sur ses vêtements en échangeant souvent, au passage, la sueur des touristes contre un peu de nectar, et un résultat qui atteint aujourd’hui près de 250.000 entrées par an.

Les recettes du succès étaient simples : pas de critique des défenseurs des animaux, puisque, pour les papillons, une serre sans prédateurs et bien provisionnée en nourriture est un paradis terrestre certainement pas étriqué ; des frais alimentaires réduits ; et surtout, une nouvelle façon de présenter les lépidoptères, orientée plus vers l’écologie et la vie que vers la systématique.

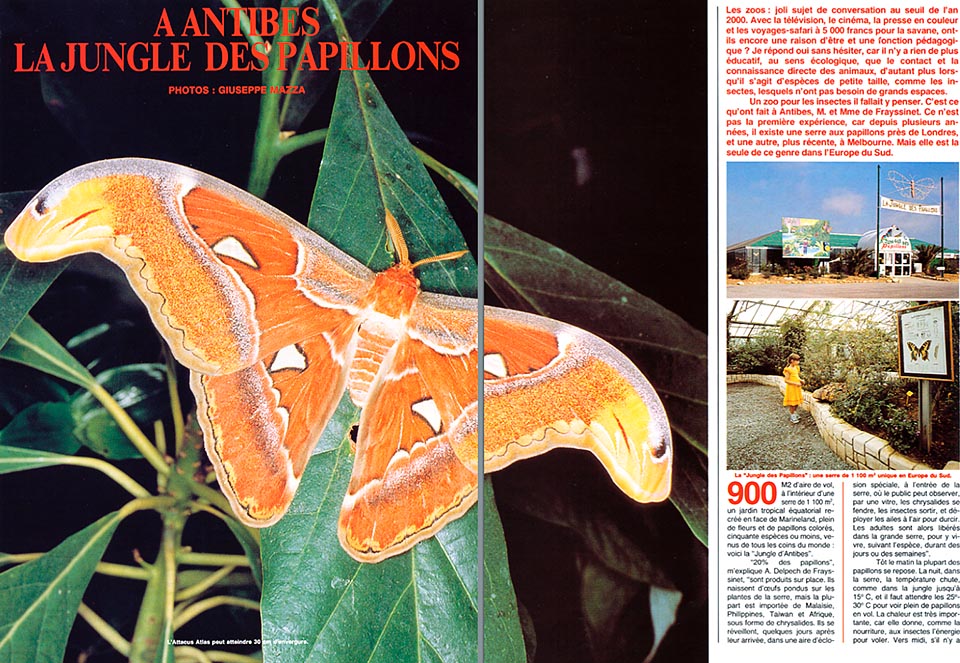

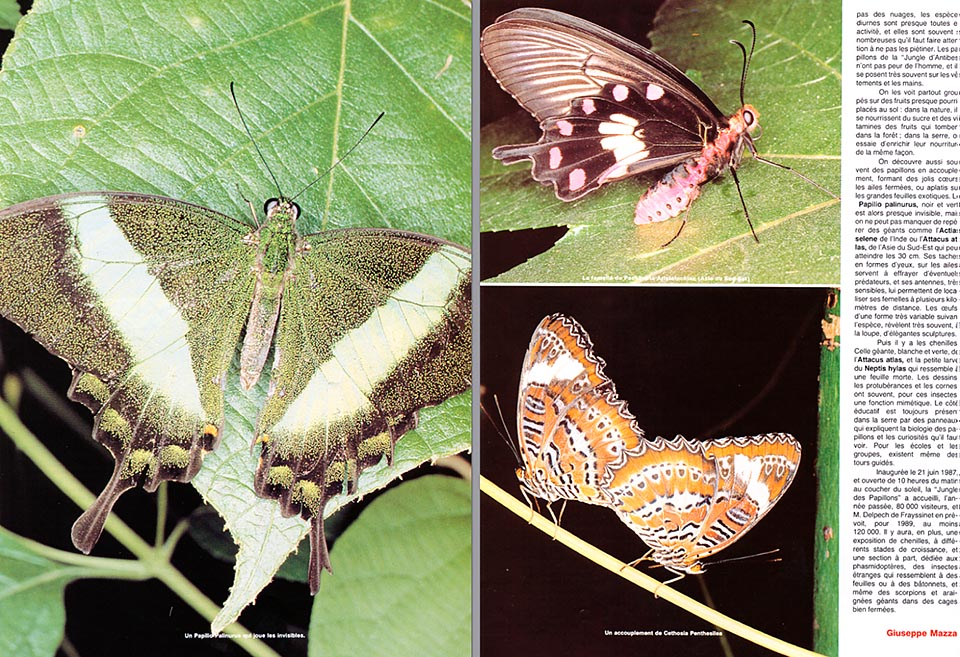

Ainsi, à la place de “joyaux empalés”, on peut admirer les papillons bien vivants : les accouplements pendant lesquels ils croisent leurs ailes et forment des cœurs romantiques ; l’éclosion des œufs, chacun avec son aspect typique, orné d’incroyables bas-reliefs ; les chenilles, souvent mimétiques, authentiques machines à dévorer les feuilles qui battent tous les records de croissance en muant plusieurs fois ; les pupes, souvent énormes, qui attendent la métamorphose sous terre, en cocons, ou suspendues à l’envers dans des boîtiers translucides ; et la “renaissance” des papillons, quand l’enveloppe de la chrysalide se déchire pour libérer l’adulte. D’abord sortent la tête et le thorax, puis émergent les pattes et les ailes, à peine ébauchées, telles des moignons. L’insecte cherche une prise et s’y suspend. Puis il pompe un sang de couleur opale, l’hémolymphe, dans les cavités des ailes, et celles-ci se déploient comme des voiles dans le vent. Elles durcissent au soleil, deviennent lumineuses, et le papillon est prêt pour sa légère danse d’amour dans l’air et dans la lumière.

Ce rite magique se répète depuis le Jurassique il y a 150 millions d’années, et se pratique aujourd’hui dans une soixantaine de “zoos pour papillons” qui ont poussé comme des champignons partout dans le monde sur l’exemple anglais. Outre la maison des papillons de Syon Park, les plus célèbres sont la Maison des papillons de Schlosspark, à Schönbrunn, près de Vienne, la Jungle des Papillons d’Antibes, en France, le Papiliorama de Neuchâtel, en Suisse, et la Butterfly house du zoo de Melbourne, en Australie.

Chez nous, sur les monts Euganéens à environ 10 kilomètres de Padoue, se trouve à Montegrotto Terme l’“Arc à papillons”, une serre de 700 m2 avec une forêt tropicale luxuriante et plus de 140 espèces exotiques. Partout, la philosophie est la même : aider le public, grâce aux affiches, aux cassettes enregistrées, aux brochures et aux guides, à découvrir en s’amusant, en quelques minutes, le monde incroyable des lépidoptères.

On apprend que les splendides couleurs des ailes n’ont pas toujours une explication chimique, que très souvent, en réalité, elles n’existent pas, et que ce qu’on voit résulte de phénomènes d’interférence et de diffraction de la lumière par des écailles fines et transparentes, superposées comme des tuiles de cristal ; que les dessins et les contrastes lumineux servent à camoufler, à dérouter les agresseurs grâce à de faux yeux, ou à parachever la conquête du partenaire, après que les phéromones, ces irrésistibles “odeurs de l’amour”, ont fait le reste ; que les espèces nocturnes développent des antennes monstrueuses, ramifiées comme des arbres de Noël, capables de détecter dans le noir et même dans la puanteur des grandes villes, la présence de femelles à deux kilomètres de distance.

Cela peut paraître incroyable, mais certains lépidoptères lourds et massifs à ailes courtes peuvent atteindre 60 km/h ; la trompe d’une espèce exotique atteint 28 cm de long, elle aspire le nectar d’une orchidée à gorge profonde ; au thorax ou sur l’abdomen, de nombreuses espèces nocturnes disposent de tympans sophistiqués grâce auxquels elles perçoivent les échanges ultrasonores de leurs mortelles ennemies, les chauves-souris ; et les organes du goût des papillons sont non pas sur leur tête, mais sur leurs pattes.

C’est la raison pour laquelle les visiteurs les voient souvent trépigner, comme s’ils dansaient, sur les fleurs de lantaniers ou d’héliotropes, présentes dans toutes les serres parce qu’elles sont faciles à cultiver et bien garnies en nectar, ou sur des tranches de pomme, de poire, d’abricot et d’orange, qui offrent sucres et vitamines à la place des fruits qui se décomposent au sol des forêts naturelles.

Mais cela ne suffit pas et chaque “maison des papillons” élabore ses propres mélanges dont les corolles ou de grandes fleurs en plastique sont aspergées avec une seringue. Ce sont des solutions de miel et de sucre, souvent additionnées de produits laitiers et de glucose.

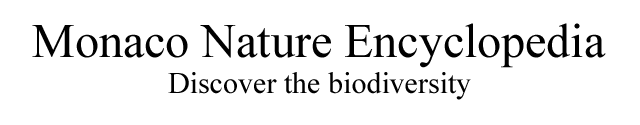

Des jets d’eau et des nébuliseurs permettent de maintenir l’humidité généralement autour de 70-80%, et la température, qui descend la nuit à 15-16 °C comme sous les tropiques, est portée à 25 à 30 °C pendant la journée. Attacus atlas d’Asie du Sud-Est, par exemple, qui peut atteindre 30 cm d’envergure, et les grandes espèces en général, ont en effet besoin de beaucoup d’énergie pour voler, et la chaleur est souvent un complément indispensable à l’alimentation.

Par conséquent, ceux qui souhaitent admirer beaucoup de papillons en vol doivent visiter les “maisons des papillons” vers midi, quand le soleil est au zénith et la température la plus élevée. Le soir, en revanche, on peut facilement observer les parades nuptiales, avec des séquences très longues qui peuvent durer jusqu’au petit matin.

Combien de temps vivent ces papillons ? Le maximum consenti par la nature. Mais, hormis quelques espèces longévives qui atteignent 3 mois, la moyenne est de 3-4 semaines, auxquelles il faut ajouter la durée sous forme de chenille et de chrysalide. Comme les chenilles sont voraces, et comme, aussi, comme les œufs, elles sont sensibles à des légions de parasites, seuls 10 à 20% des papillons sont reproduits sur place, à savoir quelques espèces peu exigeantes aux chenilles spectaculaires par leur taille, leur couleur, leur comportement ou leurs aptitudes mimétiques. Les autres invités arrivent presque toujours par avion, sous forme de chrysalide ou même déjà d’adultes, au terme d’un trajet de 24 heures depuis des éleveurs camerounais ou malais.

La densité des papillons dans les serres est généralement de 1 à 4 par mètre carré ; les stratégies de lutte contre les maladies varient avec le sérieux de l’institution et le pourcentage de papillons reproduits sur place.

A Melbourne, par exemple, où on tend à présenter des cycles entiers de reproduction pour les espèces locales, les visiteurs doivent désinfecter les semelles de leurs chaussures dans des bassins spéciaux ; tandis que dans la section des papillons du Parc Phoenix de Nice, où les papillons sont tous perdus, on n’a aucun scrupule.

Il est clair, cependant, que les insecticides ne peuvent pas être utilisés pour détruire les araignées rouges, les cochenilles, les pucerons, les fourmis et les araignées qui menacent les plantes, les larves ou les œufs. Ainsi, presque partout, on recourt à la lutte biologique : petites cailles de Chine, qui se désintéressent des papillons en vol mais dévorent des quantités impressionnantes d’insectes ; nuées de coccinelles à la chasse aux pucerons ; et même des bacilles inoffensifs pour les papillons comme Thuringiensis, qui infectent et détruisent les larves des parasites.

Les visiteurs, écoliers en tête, apprennent ainsi en le vivant que la nature requiert une compréhension d’ensemble, que les animaux, les plantes et l’environnement sont étroitement liés et que l’écosystème petit mais déjà complexe d’une “maison des papillons” peut servir de banc d’essai pour les problèmes écologiques du monde.

LA SERRE DU ZOO DE MELBOURNE

Il ne pleut plus au zoo de Melbourne. Je laisse mon assistant avec l’équipement au stand de boissons, et je prends une allée bordée d’arbres. Je suis pressé de voir ce qui a changé depuis ma dernière visite.

Je croise un Brachychiton acerifolius en bourgeons revêtu seulement de fleurs rouges, et je ralentis pour admirer les incroyables Calothamnus, Melaleuca et Callistemon, parents exubérants de notre myrte, dont le vent sèche les corolles rouges en feu d’artifice ou en goupillons.

Je songe qu’après avoir photographié au jardin botanique des ibis et des perroquets en liberté, ici, il faudra dans un moment monter la lentille macro pour les fleurs, quand tout à coup, une barrière m’empêche de continuer mon chemin. Un panneau explique qu’on ne peut pas aller plus loin ; mais maintenant, le zoo est sur le point de fermer, il n’y a personne auprès de qui se renseigner, et du coup, mû par la curiosité professionnelle, j’y vais quand même.

Apparaît alors une serre aussi haute qu’une maison à deux étages et d’une trentaine de mètres de long. Elle est fermée, et j’en fais le tour sans comprendre ce qu’il y a à l’intérieur. Plus loin, j’en découvre un autre, plus petite, le vitrage recouvert de condensation.

Je jette un coup d’œil par les doubles portes et je vois des fleurs artificielles et des centaines de gros papillons noirs qui voltigent autour d’une belle jeune fille. Elle a une grosse seringue à la main et injecte quelque chose dans les fleurs en plastique. Je la regarde faire, comme en rêve, jusqu’à ce qu’elle remarque ma présence, sourie et vienne m’ouvrir.

“Cette zone est fermée au public”, dit-elle, “et pour y rester, il faut un permis spécial”.

Je lui montre ma carte de journaliste, et lui promets que si elle me laisse jeter un coup d’œil, je partirais sans faire d’histoires et que je reviendrais le lendemain pour les photos, avec toutes les autorisations nécessaires.

“D’accord, d’accord, mais mettez d’abord vos pieds ici, s’il vous plaît”, et elle me fait tremper les chaussures dans une solution désinfectante.

Finalement, aseptisé, je franchis les doubles portes de la serre de reproduction des papillons et, comme Alice, je me retrouve, soudain, au pays des merveilles.

Avant que mes lunettes ne s’embuent dans une moiteur digne des forêts tropicales du Queensland, je reconnais au moins six espèces de papillons, chenilles et nymphes sur de petites plantes en pots.

Cela me suffit pour comprendre qu’il y a matière pour un article ; je retourne en hâte à l’hôtel et téléphone à la rédaction de NATURA OGGI pour demander le directeur adjoint Ruggero Leonardi. Nadia, la sympathique et romantique secrétaire de la rédaction, me le passe aussitôt ; compte tenu du coût de la communication en PCV depuis les antipodes, Ruggero s’enquiert d’abord de ma santé mentale, mais ensuite il se montre convaincu et même satisfait.

Le lendemain, Lynda Manning, l’avenante chargée des relations publiques du zoo, me conduit au bureau du Président du Zoological Board de Victoria, M. A. Dunbavin Butcher, en m’expliquant que c’est est un personnage considérable et que je ne disposerai que de cinq minutes.

Costumé et cravaté, il me reçoit dans un bureau luxueux assez impressionnant, mais il quitte immédiatement son siège et nous fait asseoir dans un coin salon. Je lui explique que NATURA OGGI, avec plus de 150.000 exemplaires, est le plus important magazine européen sur les animaux et les plantes, et je lui montre les articles que j’ai écrits quelques années plus tôt sur la faune australienne.

Il se montre affable et nous sympathisons rapidement. “Après les expériences britannique et japonaise sur ce sujet”, me dit-il, “notre Butterfly House est la première de l’hémisphère sud et la plus moderne”.

“Elle est inscrite aux programmes des services éducatifs, c’est-à-dire des activités qui cherchent à stimuler la connaissance et l’amour de la nature chez les adultes et surtout chez les jeunes. Chaque année, au moins 100 000 élèves et étudiants visitent le zoo accompagnés de 14 professeurs spécialisés qui travaillent à plein temps ici, avec nous. Il y a sept salles fréquentées en permanence pour des cours de tous niveaux ; on insiste pour que les jeunes touchent les peaux, les cornes, les os et manipulent sans les stresser des animaux vivants comme les opossums, les lézards et les serpents. Pendant la visite, ils ont aussi une sorte de devoir scolaire : ils doivent remplir des brochures illustrées et des questionnaires avec commentaires et réponses. Un livret en couleur a été préparé pour les papillons, qui apprend comment les reconnaître et les élever”.

Je le feuillette et apprends comment construire chez moi un piège à papillons, un terrarium en bois ou en carton pour les chenilles et des mini-volières pour la reproduction des espèces les plus petites. Tout d’abord, il faut cultiver dans un pot les plantes dont se nourrit le papillon, puis planter en croix deux petits arceaux métalliques qu’on recouvre d’une toile en nylon ou d’un filet à mailles fines.

“Nous en avons déjà imprimé quelques-uns qui sont prêts pour les élèves”, poursuit M. Butcher. “À la fin du livre se trouvent comme toujours des pages pour les observations. Les élèves doivent noter combien d’œufs leurs papillons ont pondus, après combien de jours ils éclosent, combien de temps il faut aux chenilles pour grandir et devenir nymphes et combien de temps dure le ‘sommeil’ de la chrysalide, selon la température”.

Alors que je le remercie et que je pars dans les serres retrouver David Crosby, directeur de la “maison des papillons” et vice-président de la Société Entomologique de Victoria, je croise Lynda Manning, qui me regarde d’un air incrédule et se demande probablement encore aujourd’hui comment M. Butcher a pu me saluer, tout sourire après une demi-heure d’interview.

Aujourd’hui, le soleil frappe fort et, sur le toit de la grande serre, je remarque une bâche qui atténue le rayonnement. À l’intérieur, des jardiniers et des électriciens s’activent au milieu d’essaims de papillons, tandis qu’un technicien contrôle l’hygromètre et des équipements sophistiqués.

“L’inauguration aura lieu dans trois semaines”, dit David Crosby venu à ma rencontre, “et nous finissons de régler une centrale photoélectrique pour mieux contrôler l’éclairage. A Melbourne le temps est très variable et on peut passer en quelques heures de l’été à l’hiver. Nous avons donc placé à l’extérieur une toile réglable, et à l’intérieur des lampes puissantes dont le spectre visible se rapproche de celui du soleil, et qui émettent aussi des rayons ultraviolets et stimulent le vol des papillons par temps nuageux”.

“La température minimale est régulée à 25 °C le jour et 16 °C la nuit ; si la température dépasse 32 °C, 3 ou 6 unités de refroidissement par condensation sont activées, ce qui ramène rapidement la serre à 27 °C. L’humidité relative ne doit pas être inférieure à 50% et est maintenue à un niveau élevé par l’arrosage quotidien des plantes et par un ruisseau qui traverse la serre, sous la passerelle des visiteurs”. En fait, avec beaucoup d’imagination et d’obstination, on a voulu recréer le paysage d’une forêt tropicale australienne, avec une certaine pollution par des espèces introduites d’Amérique du Sud.

Broméliacées, orchidées, fougères et plantes d’intérieur sont mélangées avec des bananiers, des palmiers et des arbustes à fleurs pour les papillons. Déjà cependant, le résultat est vraiment probant et j’imagine comment ce sera dans quelques années, quand les plantes auront poussé et que les espèces grimpantes auront recouvert le mur de maçonnerie où se découpent les grilles de climatisation.

“Les deux tiers des plantes”, poursuit David, “sont des décors permanents. Les autres sont à renouveler périodiquement et servent à nourrir les papillons et les chenilles. Même si la maison à papillons est principalement dédiée à l’accueil du public, certaines espèces, comme Papilio ulysses et Ornithoptera priamus se reproduisent en fait ici parce que les plantes nécessaires à leurs chenilles ne sont pas facilement cultivables dans les petites serres-support”.

Alors que nous nous dirigeons vers ces dernières, David m’explique que la plus grande où j’ai rencontré hier ma fée à la seringue est vouée aux accouplements et mesure 7 mètres sur 13. A l’intérieur, je remarque l’équipement habituel et un filet souple en nylon qui recouvre les verres.

“Il sert à empêcher les papillons de se blesser pendant les vols nuptiaux”, dit David, “et pour les stimuler, nous augmentons également la lumière depuis les 1.000 lux dans la serre pour le public jusqu’à 1.500-2.000 lux. Les lampes à spectre solaire fonctionnent ici de 6 h à 20 h et sont précédées et suivies par l’allumage, pendant 45 minutes, de lampes à incandescence normales, à lumière rouge, qui simulent le lever et le coucher du soleil. Pour le moment, les espèces hébergées sont toutes australiennes et nous avons donné la priorité à celles du Queensland, car à l’état sauvage elles ont déjà 4-5 cycles annuels et on peut en obtenir jusqu’à 10 en améliorant leur régime alimentaire et leur environnement”.

“Mais qu’est-ce qu’elles mangent ? Combien de temps vivent-elles ?”, demandé-je en observant une vanesse sucer une fleur en plastique.

“Le nectar naturel ne suffit pas”, explique-t-il, “nous devons recourir à du nectar artificiel que nous pulvérisons tous les jours avec des seringues sur les vraies fleurs et sur celles en plastique. Il s’agit d’une solution aqueuse de glucose, de miel et d’extraits de lait. Comme, dans la nature, le goût d’un nectar est généralement associé à une certaine couleur, nous faisons des recherches pour déterminer la couleur pour laquelle les papillons recherchent le plus notre mélange”.

“La durée de vie moyenne, selon les espèces, va de 2-3 semaines à un mois ; pour la connaître exactement, on marque à la naissance les ailes de quelques papillons, avec des couleurs”.

Je vois deux employés arriver avec de petits plants de citronnier en pots.

“Ils sont utilisés par Papilio aegeus et Papilio ambrax. Les larves”, poursuit David, “s’alimentent presque sans arrêt ; comme nous élevons de nombreuses espèces de grande taille pour intéresser le public, la consommation de feuilles est énorme. Les plantes ne peuvent pas être consommées à plus de 75% et pour assurer la rotation, nous avons dû en semer des centaines de pots.”

Il me montre les passiflores, sur lesquelles Cethosia penthesilea a pondu des œufs microscopiques en forme de chou à la crème, et les Asclepias grouillantes des larves jaune et noir du Monarque (Danaus plexippus).

“Mais ces plants ne sont-ils pas des choux ?”, demandé-je un peu surpris.

“Bien sûr, et c’est pour le programme éducatif. Le chou est un excellent sujet d’expériences pour les enfants : ils le trouvent partout et il est très facile à reproduire.”

Tandis que j’observe une grosse chenille de Papilio aegeus qui, quand elle est irritée, peut arborer d’étranges petites cornes, je vois une fille se promener parmi les plantes avec une bouteille et un pinceau.

“La lutte contre les parasites”, m’explique David, “ne peut se faire avec des insecticides, ils tueraient aussi les papillons ; par conséquent, chaque jour, nous éliminons manuellement les araignées et les pucerons en les peignant à l’alcool.”

Pendant ce temps, une autre fille a recueilli quelques chrysalides sur une assiette et nous la suivons dans l’une des deux petites serres de soutien où les chrysalides attendent l’instant magique de l’éclosion dans une série de boîtes. Elles sont collées au revers de lames de bois ou posées verticalement dans des planchettes perforées. Les lépidoptères sont en fait des insectes holométaboles, c’est-à-dire à métamorphose complète qui passent par les phases de l’œuf, de la chenille ou de la larve et de la chrysalide avant d’arriver à l’état adulte.

“80% des papillons nés ici”, conclut David, “sont libérés dans la serre pour le public ; les 20% restants passent dans celle de la reproduction. Nous expérimentons la résistance au froid des nymphes et, avant mi-1986, nous prévoyons de doubler le nombre d’espèces exposées.”

En le remerciant, je l’assure que je reviendrai voir les évolutions et je repars convaincu d’avoir participé à une étape décisive du développement des jardins zoologiques.

Dans un sens évolutionniste, les insectes sont les seuls rivaux de l’homme. Avec la force du nombre, ils résistent à ses poisons les plus puissants, lui rendent d’énormes services en pollinisant les plantes, mais peuvent aussi détruire ses récoltes en quelques jours. Ils comptent plus de 750.000 espèces contre seulement 5.000 pour les mammifères. Alors pourquoi ne pas encourager leur découverte avec aussi un espace pour eux dans nos jardins zoologiques ?

NATURA OGGI – 1986