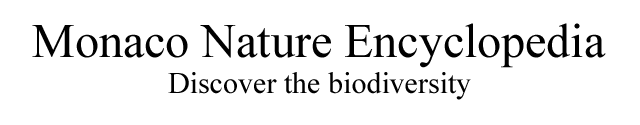

Con la forma y el color, el perfume es uno de las armas más usadas en el reino vegetal para atraer a los insectos, hasta kilómetros de distancia.

Texto © Giuseppe Mazza

Traducción en español de Viviana Spedaletti

La primera planta terrestre no era perfumada.

No lo fueron los helechos, que confiaron su descendencia a las esporas y al agua, con microscópicos arbolillos reproductivos y espermatozoides que alcanzaron a nado la meta, y no lo fueron los musgos, aunque de sus cojines húmedos a menudo se desprende un típico olor a bosque.

Por cierto, también en las selvas del Mesozoico, este perfume no faltaba: olor a plantas muertas, a cadáveres, que lanzaban alrededor, como hoy, sus inconfundibles llamados.

Antiguos crustáceos, moluscos, moscas y coleópteros acudieron, atraídos por los líquidos para succionar y por los tejidos enternecidos por las bacterias, pero no había nacido aún la primera flor y las plantas de vanguardia, las que inventaron el polen, lo confiaban al viento.

Habían puesto a punto unas revolucionarias “mini cápsulas espaciales”, desde las cuales, alcanzado el estigma, el elemento masculino aparecía, como un astronauta, por un túnel, fecundando al óvulo sin contactos con el mundo exterior.

Y para empujarlas más lejos, algunas especies como las coníferas, les habían aplicado unos sacos de aire que las llevaban alto en el cielo como alas delta.

Los gránulos polínicos subían a 5000 m de altura, y aún más, con el riesgo de perder a los rayos ultravioletas su poder germinativo, pero luego aterrizaban a cientos de kilómetros de distancia, realizando fantásticos cambios de genes entre poblaciones lejanas.

Mucho más grande, por otra parte, era el riesgo de que faltara el blanco. La casi totalidad de los príncipes azules, que partieron hibernados por deshidratación en sus bonitas cápsulas espaciales, no se despertaban más.

Para despertarse necesitaban el beso de la “princesa del estigma” (en este “cuento” los roles están extrañamente invertidos), pero las probabilidades de recibirlo eran una o dos en un millón.

Los árboles sin embargo no se dieron por vencidos, y como los bombarderos americanos de la última guerra, compensaban con la cantidad la imprecisión de sus lanzamientos. Aún hoy, en Europa, un centímetro cuadrado de tierra recibe cerca de 27000 gránulos de polen al año, y en la época en que el viento era el único medio de transporte su número debía ser realmente impresionante.

“Habrá un sistema costoso y más preciso”, pensaban algunas plantas, y visto que el cielo estaba lleno de coleópteros, a un cicadácea se le ocurrió la idea de explotarlos.

Incluso continuando a confiar al viento mil millones de gránulos de polen, los hizo pegajosos y los perfumó intensamente con los usuales olores del bosque. El coleóptero llegaba, atraído por el aroma; en lugar de los vegetales podridos encontraba extrañas bolitas con el mismo gusto, y después de haber devorado un poco de ellas, partía nuevamente satisfecho, cargado de “cápsulas espaciales” que alcanzaba así más fácilmente la meta.

No eran ciertamente suaves fragancias, pero siempre “perfumes”.

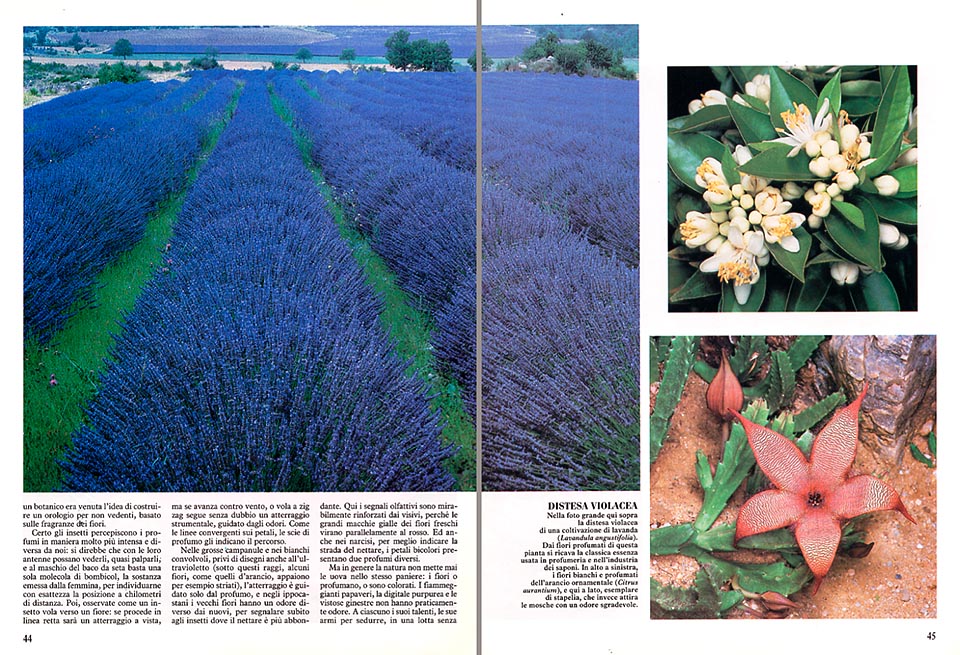

Aún hoy, además, algunas Aráceas y Stapelias atraen a las moscas con pestilentes olores a carne o pescado podrido; y en el mundo de los insectos el polen siempre es una comida de moda, visto que plantas como la Lagerstroemia indica fabrican hasta uno falso, bien a la vista, todo para ellos. Cada astucia es buena para reproducirse y las de las plantas primitivas, a la búsqueda desesperada de nuevas estrategias de supervivencia, debían superar ciertamente nuestra imaginación.

Para saciar el formidable apetito de los coleópteros, algunas flores empezaron a perfumar los pétalos, y para estar bien seguras de ir a bodas, también pensaron secuestrarlos.

Las llamativas corolas de la Victoria amazonica, una antigua flor de coleópteros, se cierran todavía estoicamente, por la tarde, sobre los huéspedes absortos por la comida, y sólo los liberan por la mañana, cargados de polen, para que puedan fecundar otras flores. Ciertamente, cuando se reabren están hecho jirones, con los pétalos mitad devorados y mitad rotos, pero en el fondo la belleza de una flor para que sirve, sino para reproducirse, y alcanzado el objetivo no tiene ningún sentido.

Es solamente con las abejas y las mariposas que las plantas encuentran colaboradores serios, eficientes y finos, que no devastan las corolas.

El perfume cada vez más intenso y agradable, se convierte entonces en un importante elemento publicitario para el néctar: la comida sustanciosa e incruenta inventada por las flores para los carteros del polen. Y si la corola es el cartel del restaurante el perfume es la música de fondo o el olor de asado, si se trata de una pequeña comedor de campo.

No sabremos nunca si en el prado existen restaurantes para los insectos de uno o más estrellas, por cierto la competencia es mucha y cada especie tiene su menú y sus clientes.

Para no desperdiciar tiempo y perfume muchas plantas hasta regulan su emisión según las costumbres de los huéspedes.

Así el tilo y la madreselva perfuman por la tarde, la Hoya carnosa, algunos geranios y el jazmín por la noche, las rosas por la mañana y el ligustro a mediodía.

Tanto que a un botánico se le ocurrió construir un reloj para no videntes basado en las fragancias de las flores.

Ciertamente los insectos perciben los perfumes de manera mucho más intensa y diferente de nosotros: se diría que con sus antenas pueden verlos, casi palparlos, y al macho del gusano de seda basta una sola molécula de bombicol, la sustancia emitida por la hembra, para localizar con exactitud su posición a kilómetros de distancia.

Luego observad como un insecto vuela hacia una flor. Si procede en línea recta será un aterrizaje a vista, pero si avanza contra el viento o vuela en zigzag sigue sin duda un aterrizaje instrumental, guiado por los olores.

Como las líneas convergentes sobre los pétalos, las estelas de perfume le indican el recorrido y qué tiene que hacer para que la polinización se realice correctamente.

En las grandes campánulas y en las blancas correhuelas, carentes de dibujos también al ultravioleta (bajo estos rayos, algunas flores como las de naranjo, aparecen por ejemplo estriadas), el aterrizaje sólo es guiado por el perfume, y en los castaños de Indias las viejas flores tienen un olor diferente a las nuevas, para señalar enseguida a los insectos dónde el néctar es más abundante.

Aquí las señales olfativas son reforzadas admirablemente por las visuales, porque las grandes manchas amarillas de las flores frescas viran paralelamente al rojo. Y también en los narcisos, para indicar mejor la vía del néctar, los pétalos bicolores presentan dos perfumes diferentes.

Pero generalmente la naturaleza no pone nunca los huevos en la misma cesta: las flores o perfuman, o son de color.

Las encendidas amapolas, la dedalera purpúrea y las llamativas retamas no tienen prácticamente olor. A cada uno sus talentos, sus armas de seducción, en una lucha sin cuartel que culmina, en las orquídeas, con la creación de auténticos perfumes eróticos, para “el insecto que no tiene que preguntar nunca”.

Éstas emiten, generalmente, inocentes fragancias de vainilla (la misma vainilla es una orquídea), pero las flores de un género australiano, la Drakea, imita perfectamente, en los detalles, la forma, el color y el llamado perfumado de las hembras de ciertas avispas.

Y aquí el perfume es el elemento portante del engaño, porque también cortando los pétalos con una tijera, hasta volverlos desconocidos, las avispas macho se les tiran encima, en picada, como sobre las verdaderas hembras.

Otra orquídea sado-masoquista, la Coryanthes, ha unido a sí misma, de modo análogo, los machos de algunas abejas americanas que necesitan su perfume para fabricar sus hormonas sexuales. Obligadas por milenios, para reproducirse, a una desagradable zambullida en una pileta colmada de un líquido pegajoso, las pobres abejas encuentran, in extremis, un peldaño, y son obligadas a meterse en un largo estrecho túnel donde, entre golpes y latigazos, se ven endosar, o retirar dos sacos de polen.

Pero también existen flores más gentiles. Otra orquídea latino-americana, la Catasetum, da al insecto hasta un perfume, ya listo, para atraer a las hembras. Éste sólo tiene que recogerlo, con los pelos de las patas, condensarlo en una cavidad predispuesta al efecto y vaporizarlo con las alas para seducir a las compañeras.

Viendo bien el hombre hace el mismo. Y realmente hay que preguntarse por qué, de los perfumes elaborados por las plantas para los insectos, hace cien millones de años, atraigan tanto a la especie humana, que tiene sólo 5 millones de años.

A parte del “Castoreo”, el “Musgo” y el “Zibetto”, extraídos de glándulas sexuales del castor, de un ciervo y de un gato salvaje y el “Ámbar gris” segregado por el hígado de los cachalotes, el hombre tiene horror de los olores de los mamíferos y de sus similares, asociados generalmente a la falta de higiene, y luego, inexplicablemente, adopta gustos y comportamientos de insecto.

En la lógica natural el perfume de las flores sirve para atraer a los insectos pero la relación hombre-flor no tiene sentido, puramente gratuito, aunque a juzgar por los precios de los perfumes, esta “gratuidad” no ha durado mucho.

SCIENZA & VITA NUOVA – 1989