Texte © Prof. Angelo Messina

Traduction en français par Jean-Marc Linder

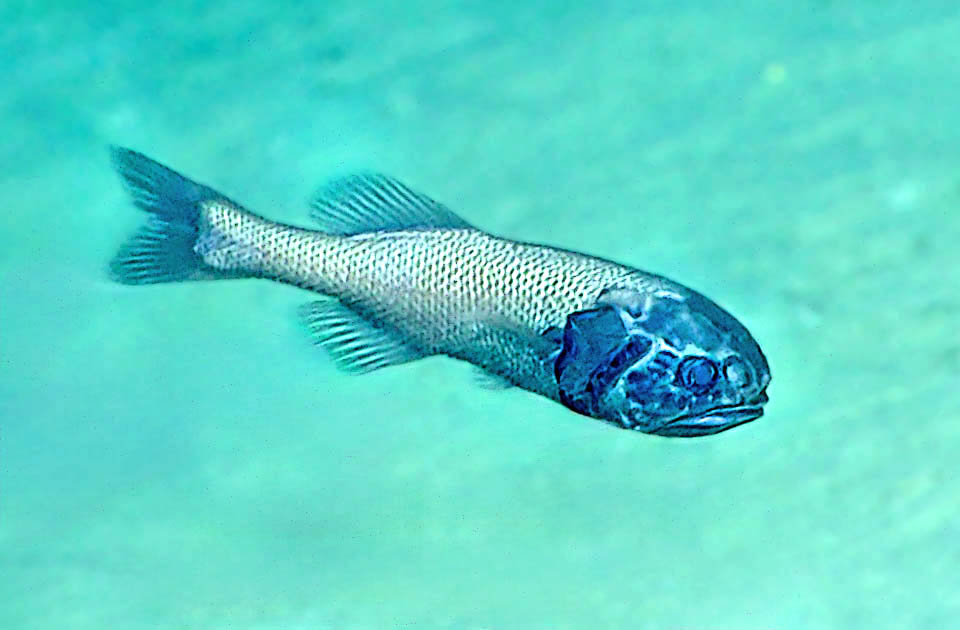

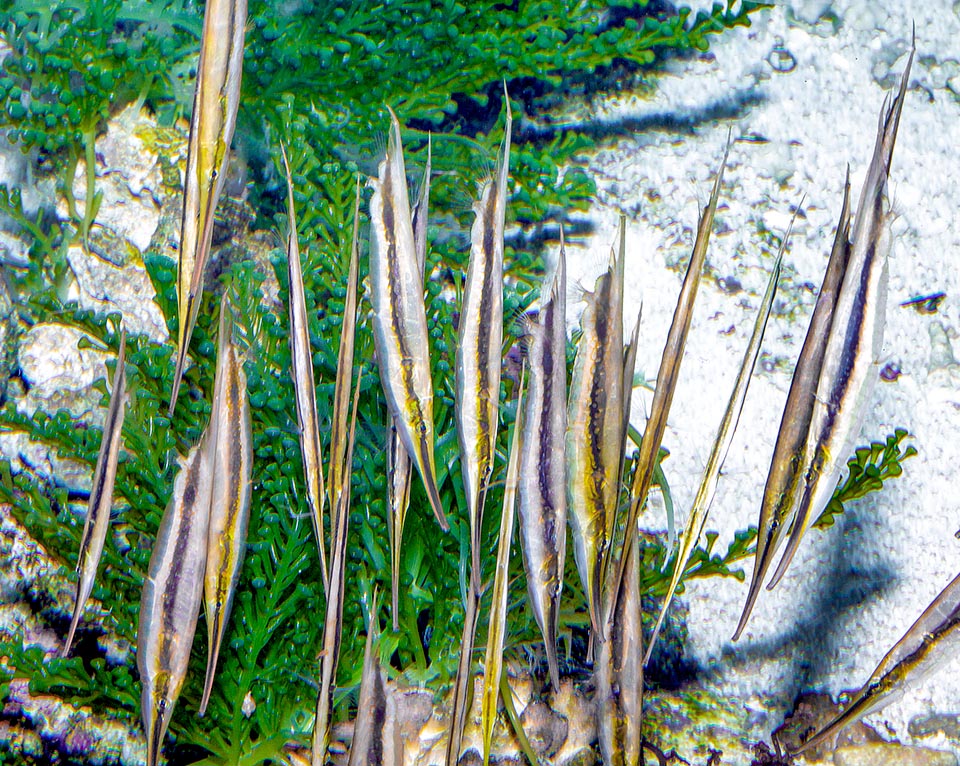

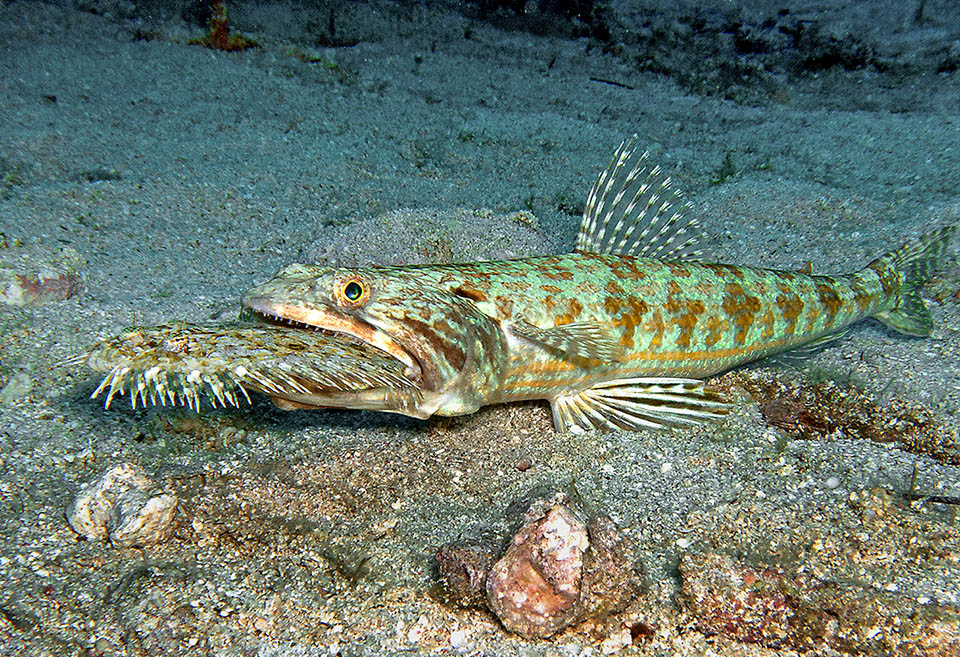

Appelés aussi Poissons osseux, les Ostéichthyens sont une classe de vertébrés équipés de mâchoires, comme ce redoutable Tylosurus crocodilus © Jean-Marie Gradot

Plus simplement appelés Poissons osseux, les Osteichthyes représentent une classe de vertébrés à mâchoires (Gnathostomata) à laquelle on associe des entités caractérisées par un squelette complètement ou au moins largement ossifié à l’âge adulte, d’où leur nom scientifique.

Les animaux des formes les plus primitives, comme les Placodermi et les Ostracodermi, ne présentent pas encore de corps vertébraux et le processus d’ossification ne concerne que le crâne, seulement recouvert de grandes arêtes dermiques.

Il n’y a que chez les Teleostei que les structures squelettiques sont complètement ossifiées et que la colonne vertébrale constitue l’axe de soutien de l’ensemble du squelette.

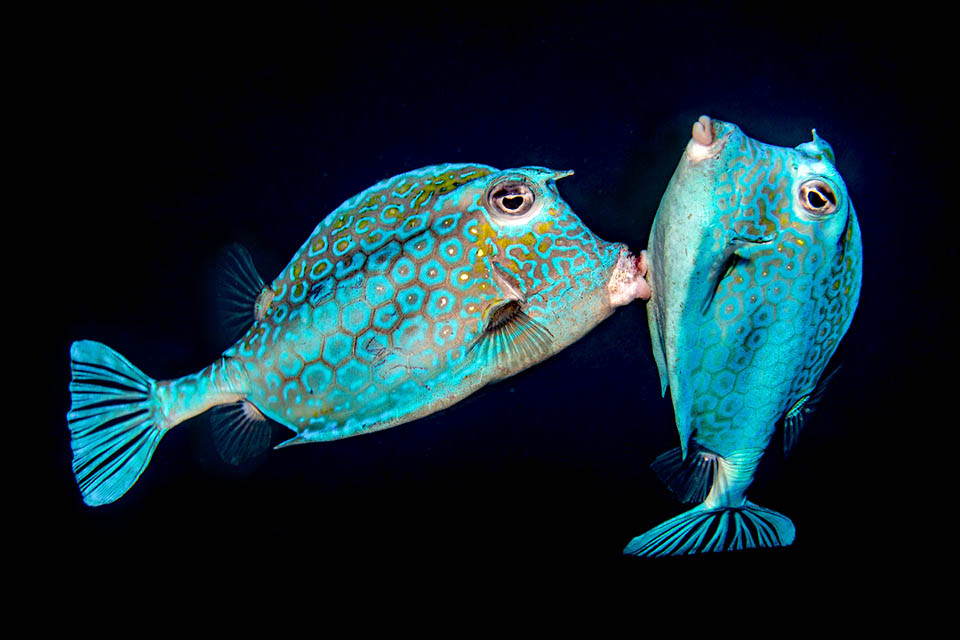

Chez les Ostéichthyes, comme ce Acanthostracion polygonium, la bouche s’ouvre en position terminale, contrairement aux poissons cartilagineux où elle est généralement ventrale et oblique. Le crâne est constitué d’un nombre varié d’os formant une boîte rigide, et leur présence ou leur absence a une grande importance taxonomique © Allison & Carlos Estape

À ce sujet, il faut indiquer que, traditionnellement considéré comme synonyme d’Osteichthyes, le terme Teleostei ne désigne actuellement qu’un groupe au sein des Actinopterygii au niveau systématique inférieur de l’infraclasse.

Il faut savoir que le tissu osseux est présent même chez les poissons cartilagineux (Chondrichthyes), mais limité aux minuscules écailles placoïdes qui forment le revêtement dermique. En revanche, chez les Osteichthyes , les tissus osseux jouent un rôle fondamental dans le développement évolutif de la classe. En effet, tout au long de leur histoire évolutive, qui a probablement commencé en milieu aquatique continental avec les formes les plus archaïques, ce tissu remplace progressivement, chez les Poissons osseux, chaque composant cartilagineux du squelette interne et des formations dermiques, depuis les formations crâniennes jusqu’aux vertébrales, en passant par les branchies et les nageoires.

Certains Ostéichthyes sont de taille très modeste, comme ce Paedocypris progenetica, qui dépasse rarement 10 mm © Ganjar Cahyadi

En règle générale, les Osteichthyes ont un neurocrâne composé d’un nombre varié d’os disposés de manière à former une boîte rigide. La présence ou l’absence de certains os crâniens revêt d’ailleurs une importance considérable pour la systématique.

La bouche des Poissons osseux, à la formation de laquelle participent divers éléments ossifiés, est généralement large et s’ouvre en position terminale, à la différence des Poissons cartilagineux chez lesquels elle est généralement ventrale et oblique.

Les mâchoires, habituellement bien développées, sont composées de structures ossifiées qui s’articulent au crâne par une connexion également osseuse. Tous les éléments osseux qui contribuent à la formation de la bouche, y compris ceux qui constituent les arcs branchiaux, peuvent être pourvus de dents (mâchoires pharyngienne).

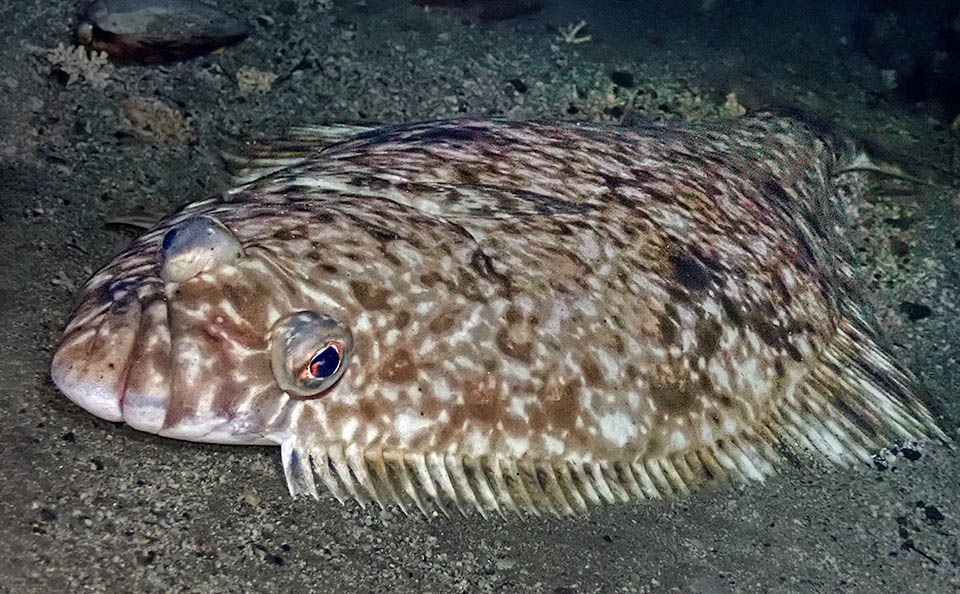

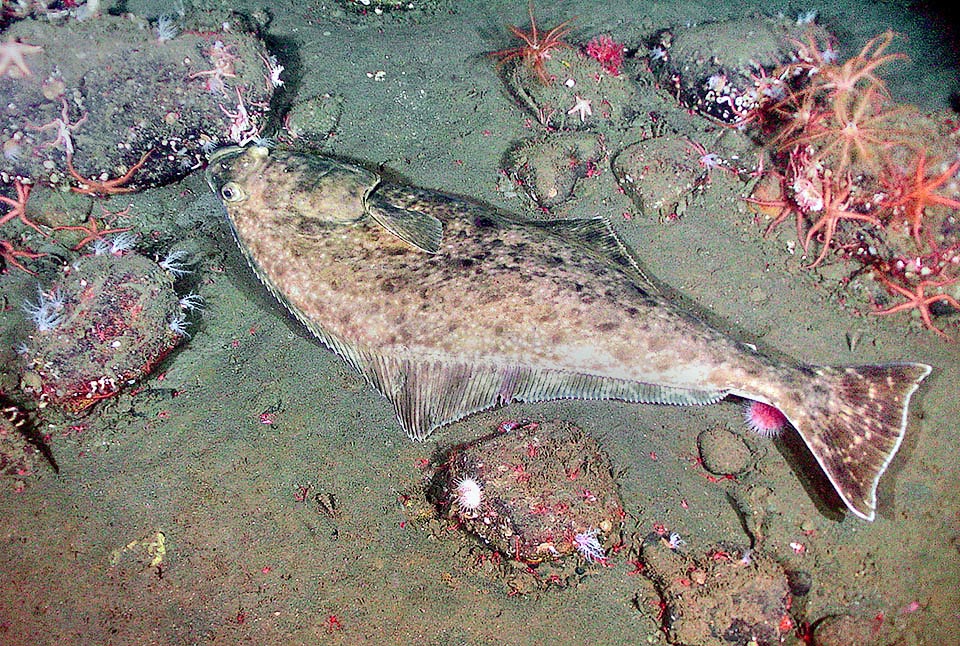

À l’opposé, le Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) mesure environ 3 m © Vsevolod Rudyi

La configuration structurelle de la bouche, particulièrement riche en éléments squelettiques, et sa position terminale, ont contribué à une série d’adaptations de ces poissons à une extraordinaire variété de stratégies alimentaires, caractéristique qui explique le succès évolutif de cette classe.

La taille des Poissons osseux est extrêmement variable et va de quelques millimètres à plusieurs mètres. Parmi les formes les plus petites, on trouve les espèces de Paedocypris (Kottelat et alii, 2006), petits poissons des eaux de Sumatra qui ne dépassent pas 7,9 mm de longueur chez les femelles et 10 mm chez les mâles. Le Gobie pygmée nain (Pandaka pygmaea Herre, 1927) et le Sinarapan (Mistichthys luzonensis, Smith 1902), Gobiiformes des Philippines, sont aussi certainement parmi les plus petits des poissons osseux, avec des longueurs respectives de 10 et 11 mm.

Et l’Espadon (Xiphias gladius) est tout aussi grand © Pierre Jaquet

Parmi les plus grands Osteichthyes, on trouve l’Espadon (Xiphias gladius Linnaeus, 1758) et le Flétan de l’Atlantique ou Flétan blanc (Hippoglossus hippoglossus Linnaeus, 1758), qui mesurent tous deux près de 3 m de long.

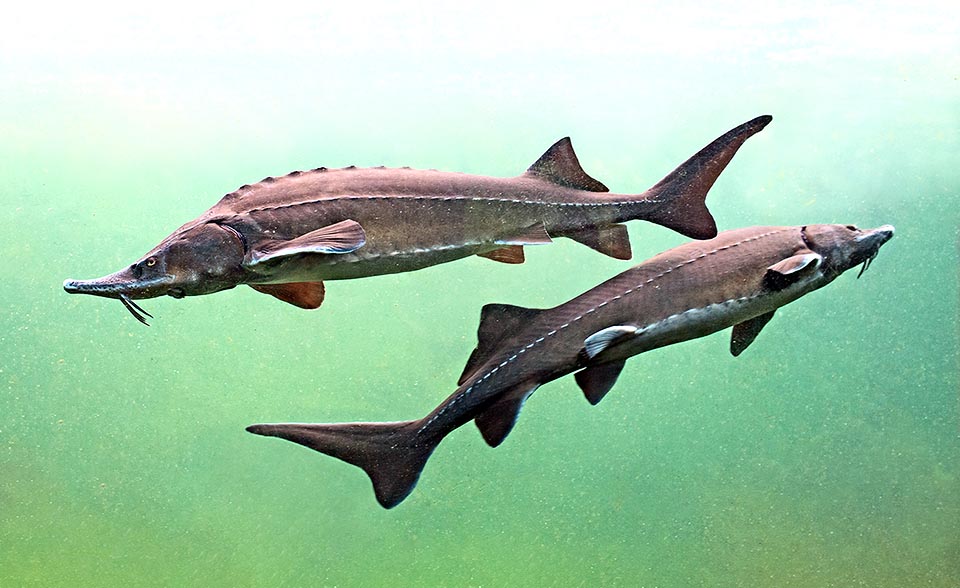

Parmi les géants de la classe figurent certainement le Bélouga ou Grand esturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758), ainsi que l’Esturgeon d’Europe (Acipenser sturio Linnaeus, 1758) : bien qu’exceptionnellement, ce dernier peut cependant atteindre 6 m de long.

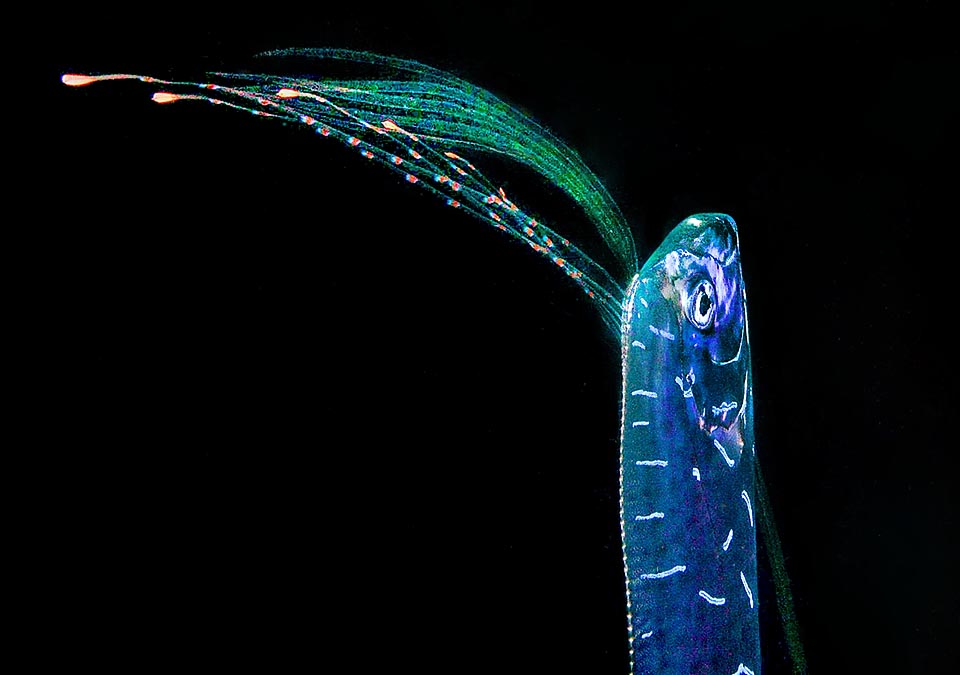

Le record des géants revient sans aucun doute au Ruban de mer (Regalecus glesne Ascanius, 1772), poisson des abysses présent dans tous les océans, qui mesure en moyenne 7 m mais peut atteindre et dépasser les 10 m. À ce sujet, on peut aussi rappeler qu’il n’y a pas si longtemps encore, les eaux de la mer Caspienne hébergeaient des esturgeons (Acipenser sturio Linnaeus, 1758) mesurant jusqu’à 9 m et pesant jusqu’à 1 500 kg.

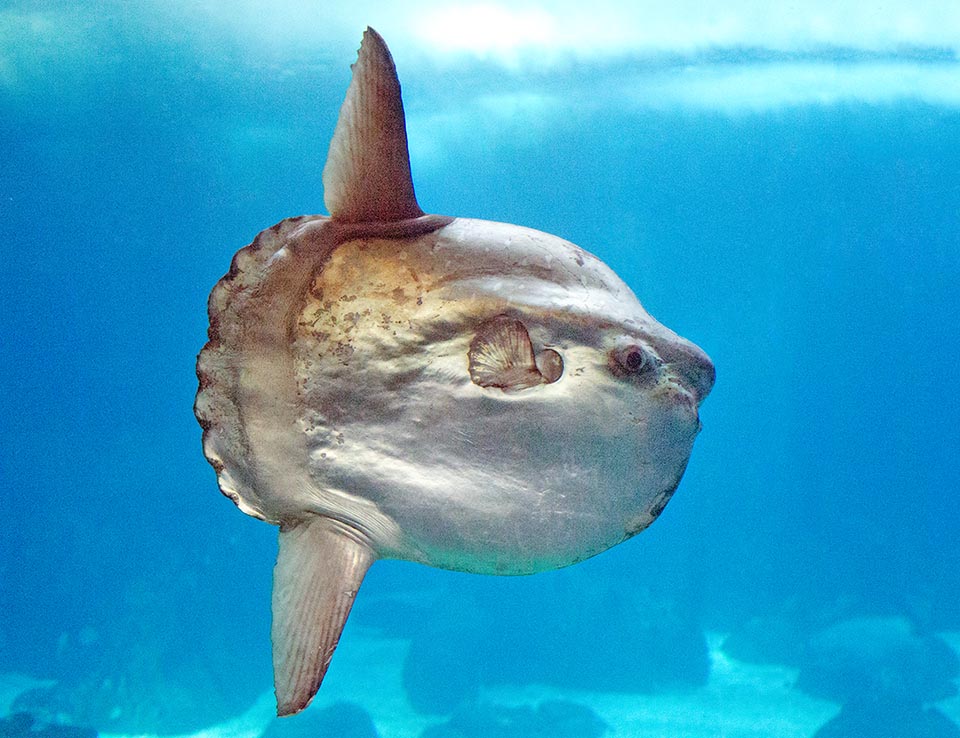

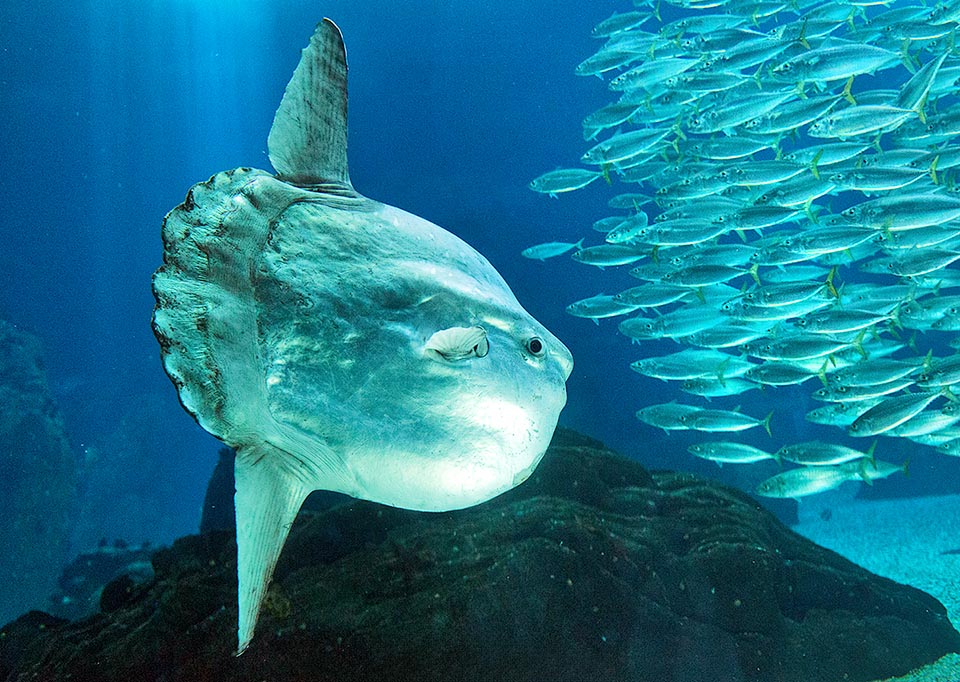

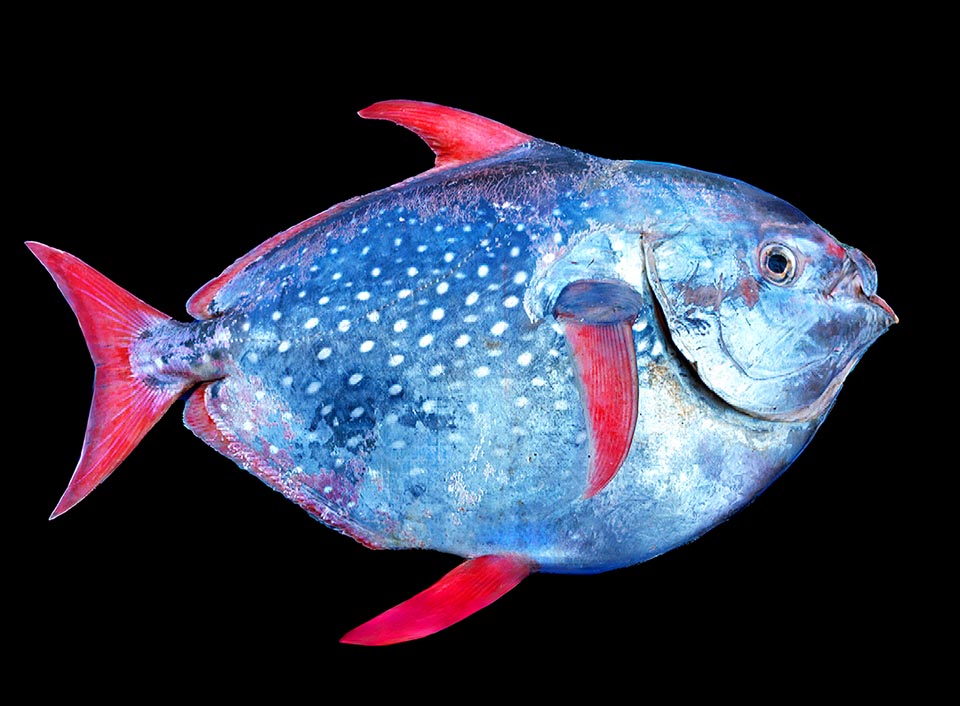

Parmi les plus lourds, voici le Poisson-lune (Mola mola), qui peut peser jusqu’à une tonne © Giuseppe Mazza

Cependant, mises à part quelques formes de taille extrême, la plupart des poissons osseux mesurent généralement moins d’un mètre. Avec leur taille, leur poids est également très variable et peut fluctuer fortement entre quelques grammes et près d’une tonne comme chez le Poisson-lune (Mola mola Linnaeus, 1758).

Le corps des poissons osseux est généralement fusiforme, mais son apparence est très variable. De nombreuses espèces benthiques, marines et d’eau douce, présentent un corps aplati ; chez certains groupes, comme les anguilles, il est allongé et serpentiforme.

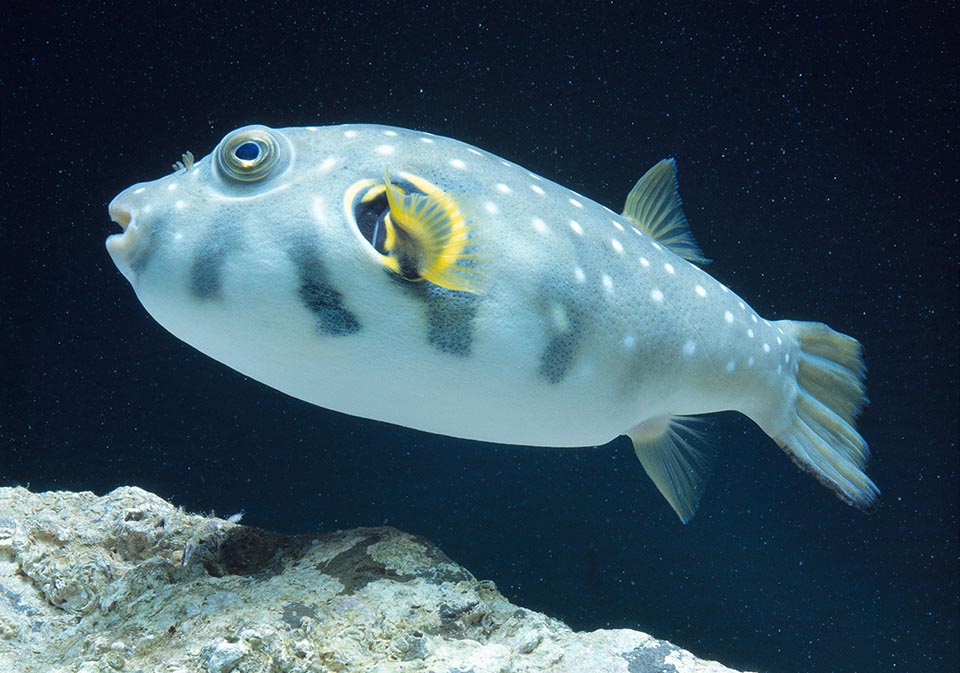

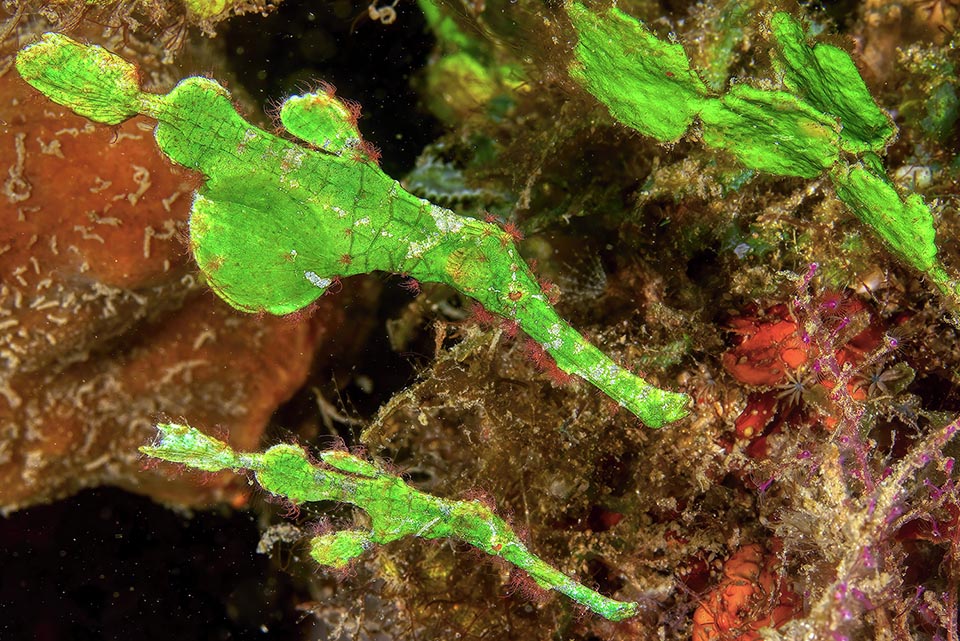

Cependant, le corps peut être de forme globulaire, comme chez les poissons-globes (Tetraodontidae), cubique, comme chez les poissons-coffres (Ostraciidae) ou encore de forme tout à fait singulière, comme pour les espèces surprenantes de l’ordre des Syngnathiformes.

Le corps des poissons-globes comme Arothron hispidus est globuleux, et les poissons-coffre, comme Acanthostracion polygonium que voici, ne manquent pas © G. Mazza

Le corps des poissons osseux est recouvert d’écailles dermiques ossifiées (cténoïdes, cycloïdes, parfois ganoïdes). La protection du corps est parfois une véritable armure d’écailles ganoïdes (Lepisosteiformes et Polypteriformes).

Chez certaines espèces, la peau est complètement dénudée ou porte quelques écailles vestigiales (Polyodontidae). D’autres espèces ont un corps nu seulement en partie, le reste étant protégé par des plaques osseuses ou des écailles ganoïdes, comme c’est le cas chez les esturgeons (Acipenseridae).

La coloration du corps est très variable et constitue souvent le caractère le plus évident des poissons osseux. Cette coloration est principalement assurée par des cellules pigmentées (chromatophores) situées dans le derme, sur l’extérieur des écailles ou sous celles-ci, et dont le nombre et la disposition sont contrôlés par des nerfs ou des hormones.

Très souvent, les poissons peuvent changer rapidement de couleur en jouant des chromatophores de la peau. Tel est le cas de cet Hippocampus reidi © Allison & Carlos Estape

Chez les représentants de cette classe, les yeux, généralement latéraux et bien développés, sont dépourvus de paupières. Deux sacs olfactifs dorsaux, sans communication avec la cavité buccale, sont présents.

Chez les Osteichthyes, les branchies ont une conformation dite en peigne en raison de l’absence de cloisons entre les lamelles branchiales. Les branchies sont soutenues par quatre arcs branchiaux et disposées à l’intérieur de deux chambres branchiales, une de chaque côté, qui communiquent avec le milieu extérieur par des ouvertures situées derrière les yeux. Les branchies et les chambres branchiales sont protégées par un repli tégumentaire soutenu par des os operculaires d’origine dermique et qui se contracte avec l’arc hyoïde.

Les poissons osseux sont généralement dépourvus de spiracles. Ils ne peuvent être présents que chez les espèces aux caractéristiques les plus primitives, mais sous une forme très réduite.

Les nageoires, soutenues par de nombreux rayons dermiques ossifiés disposés parallèlement entre eux comme chez Acanthurus pyroferus, sont typiques des Osteichthyes © Giuseppe Mazza

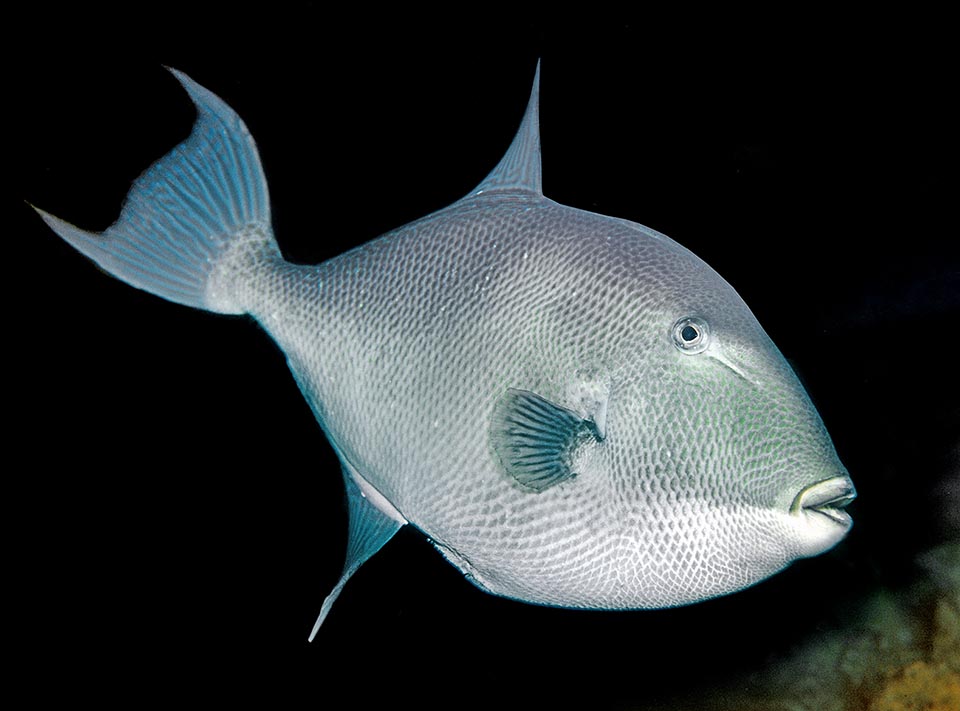

Les individus de cette classe ont des nageoires de forme, de taille et de position très variables. La plupart du temps, elles sont soutenues par de nombreux rayons dermiques ossifiés, disposés parallèlement les uns aux autres.

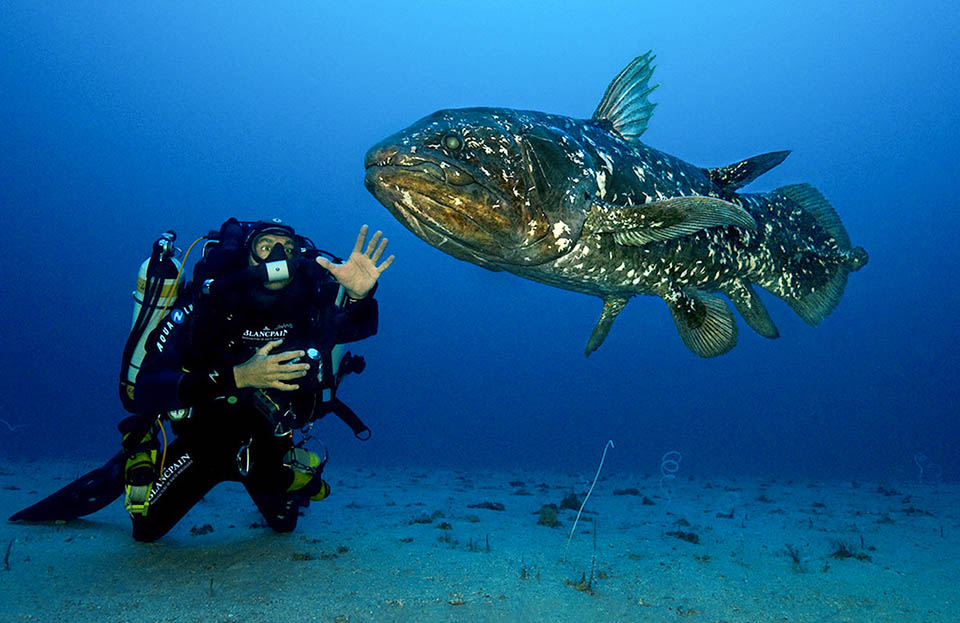

En revanche, les représentants des Crossopterygii, groupe d’Osteichthyes auquel la plupart des spécialistes attribuent le rang de sous-classe, se caractérisent par le fait que chacune des nageoires paires, pectorale et pelvienne, est implantée sur une seule base distincte, qui s’articule à son tour, respectivement, avec la ceinture pectorale et la ceinture pelvienne.

Des parties osseuses des nageoires des Osteichthyes primitifs, Dipnoi ou Crossopterygii, dérive très probablement le squelette des membres de tous les Tetrapoda, vertébrés caractérisés par deux paires de membres (Amphibiens, Mammifères, Reptiles, Oiseaux) qui ont pu être modifiés voire disparaître au cours de l’évolution.

Elément anatomique typique des Osteichthyes, la vessie natatoire est presque toujours hydrostatique, parfois aussi respiratoire pour coloniser le milieu subaérien, comme c’est le cas chez les formes les plus primitives. Elle manque quand elle n’est pas nécessaire, comme chez cet Echeneis naucrates qui se déplace le plus souvent fixé à un hôte © Allison & Carlos Estape

La queue des Osteichthyes est typiquement homocerque ou diphycerque, parfois hétérocerque. Une autre caractéristique anatomique typique des Osteichthyes est la présence d’une vessie natatoire, invagination de la paroi de l’œsophage, remplie de gaz et qui, chez la plupart de ces poissons, est unique et située dorsalement par rapport au canal digestif. Chez les formes plus primitives en revanche (Dipnoi et Crossopterygii), cet organe consiste en une paire d’invaginations en forme de sac situées ventralement, à l’arrière du pharynx.

Tout au long de l’histoire des Osteichthyes, la vessie natatoire a connu une évolution dans deux directions déterminantes pour l’évolution de ces poissons, d’une part vers une spécialisation marquée pour l’environnement aquatique, et d’autre part vers l’acquisition de caractéristiques qui sont des conditions préalables importantes pour la colonisation des milieux subaériens.

Elle manque aussi chez la sole et le turbot, espèces qui, comme ce Bothus lunatus, vivent pour l’essentiel sur les fonds marins © Mickey Charteris

D’un côté, pour tout un groupe d’Osteichthyes, la vessie gazeuse acquiert les fonctions d’un organe hydrostatique et devient un outil précieux, grâce auquel, en faisant varier son contenu gazeux, ces poissons sont en mesure d’adapter leur poids spécifique à celui de l’eau dans laquelle ils vivent et d’effectuer des déplacements dans le sens vertical (vessie natatoire).

Par contre, chez les formes plus primitives des Ostéichthyens, Dipnoi et autres groupes, cet organe fonctionne comme un poumon ; chez certaines espèces, il est accompagné de structures accessoires qui leur permettent de respirer l’air atmosphérique.

La vessie natatoire peut être reliée (physostomes) ou non (physoclystes) au pharynx, ou se contracter avec le labyrinthe par l’intermédiaire de l’appareil de Weber. La vessie natatoire est associée à un dense réseau de capillaires, le rete mirabile ou réseau admirable, qui lui permet de se remplir de gaz à l’opposé du gradient.

Parmi les Poissons osseux, les espèces hermaphrodites qui changent de sexe avec l’âge ne sont pas rares. Ainsi, dans les petites communautés de Amphiprion ocellaris, les femelles dominent. Lorsque la reine meurt, le mâle le plus ancien se transforme en femelle et prend sa place, phénomène appelé hermaphrodisme par proterandrie © Michael Eisenbart

La vessie natatoire a des parois tapissées de guanine, substance azotée qui est aussi un composant des acides nucléiques, ce qui la rend imperméable ; elle est équipée d’une valve, appelée ovale, qui sert à la dégonfler. La conformation de la vessie, voire son absence, sont des éléments importants dans la systématique de ces poissons.

Le cœur, dans lequel ne passe que le sang veineux, comporte deux cavités de pompage (une oreillette et un ventricule) auxquelles s’ajoutent un sinus veineux et, dans certains cas, un cône artériel.

Comme les poissons cartilagineux, les poissons osseux sont des animaux à sang froid et leur température corporelle varie en raison des fluctuations de la température ambiante (hétérothermie). Cependant, les poissons de grande taille et particulièrement actifs sont capables d’augmenter leur température corporelle par des voies métaboliques.

Chez les mérous, comme Cephalopholis argus, ce sont les femelles qui changent de sexe quand les mâles sont rares : c’est l’hermaphrodisme protogyne © Barry Fackler

Les sexes sont généralement séparés, mais il existe des cas d’hermaphrodisme. La fécondation est externe à quelques exceptions près.

La plupart des espèces de Poissons osseux sont ovipares, mais les cas d’ovoviparité ou de viviparité sont nombreux.

Les œufs sont généralement très petits et déposés en grand nombre, parfois plusieurs millions.

À la naissance, les jeunes peuvent ressembler parfaitement à leurs parents ou être très différents. Dans ce dernier cas, ils subissent une métamorphose qui peut parfois être très complexe.

Distribution

La plupart des Osteichthyes sont ovipares. Il peut y avoir des accouplements de masse, comme chez ces Lutjanus bohar, avec des millions d’œufs et des nuages de sperme © Richard Barnden

Présents dans toutes les mers, depuis la surface jusqu’à des profondeurs dépassant 9000 m, dans les eaux saumâtres comme dans les eaux douces, les Osteichthyes représentent la classe de Vertébrés la plus riche ; selon une estimation à considérer comme très approximative, ils comprendraient aujourd’hui entre 20.000 et 30.000 espèces vivantes.

L’histoire évolutive des Osteichthyes est incontestablement très complexe et présente plusieurs zones d’incertitude, qui se traduisent en controverses scientifiques à propos de la systématique.

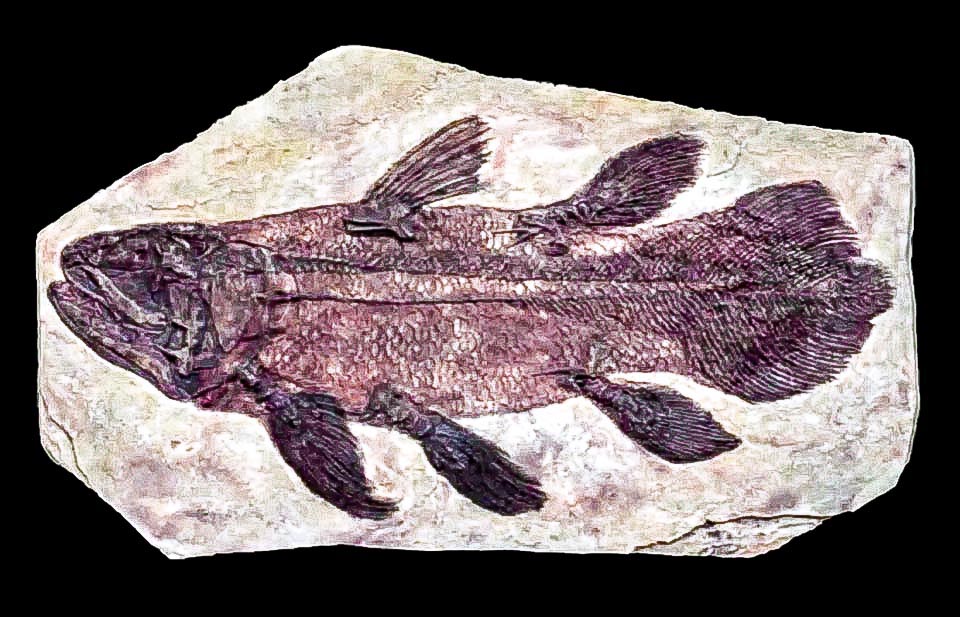

Sur la base des restes fossiles, il semble toutefois bien établi qu’il y a environ 400 millions d’années, entre la fin du Siluronien et le début du Dévonien, les ancêtres des poissons osseux se sont engagés dans des parcours évolutifs qui se sont ensuite poursuivis selon trois radiations distinctes : les Palaeoniscidae, les Dipnoi et les Crossopterygii.

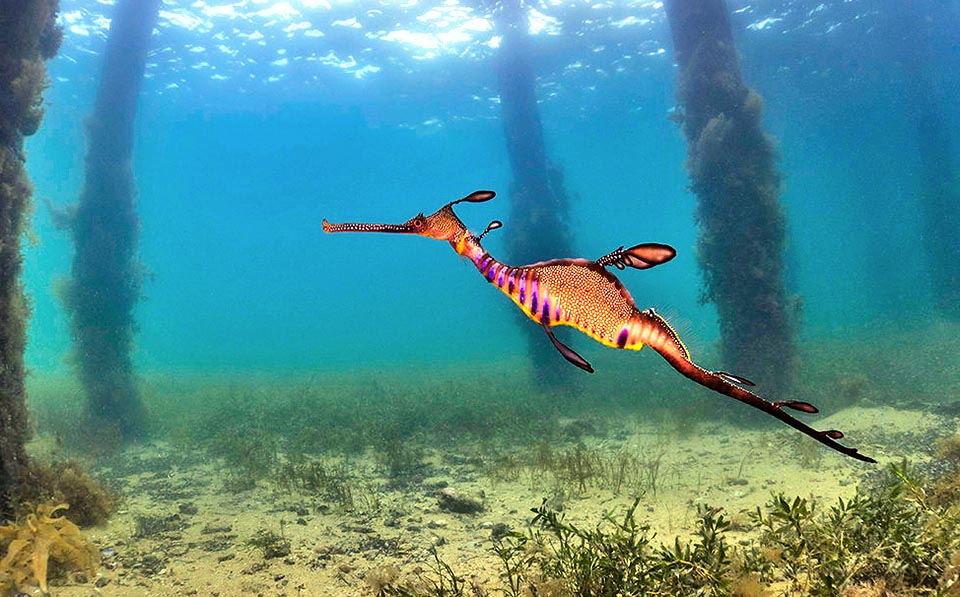

Certains les transportent, par exemple dans leur bouche ou accrochés à leur queue, comme ce Phyllopteryx taeniolatus © Rafi Amar

Il faut savoir que, si les Palaeoniscidae se sont éteints au début du Jurassique, les Dipnoi et les Crossopterygii ont connu un destin qui intéresse plus ou moins directement les racines de la radiation évolutive des Vertébrés et a abouti à la colonisation des milieux subaériens.

Classification

La classification des Osteichthyes est quelque peu incertaine et fait encore l’objet d’hypothèses variées, chacune basée sur des données objectives mais incomplètes, de sorte qu’aucune d’entre elles n’apparaît complètement satisfaisante. De surcroît, les indications partielles et donc préliminaires qui découlent des recherches biomoléculaires compliquent le panorama de la systématique des Osteichthyes. En effet, la classification proposée, toujours en cours d’élaboration, présente plusieurs points contradictoires avec la classification traditionnelle, qui est basée sur des caractéristiques morphologiques et physiologiques.

Les larves sont souvent très différentes de leurs parents, comme ce Leptocéphale d’une murène qui peut former en s’enroulant un cylindre gélatineux évoquant une méduse © Mickey Charteris

À cet égard, il convient de mentionner que certains experts estiment que les Brachiopterygii, considérés par d’autres comme une sous-classe distincte, devraient être inclus dans les Actinoptérygii où ils constitueraient un ordre distinct, celui des Polypteriformes.

Pour leur part, Dipnoi et Crossopterygii forment, aux yeux de certains experts, un groupe monophylétique et devraient donc être intégrés dans une classe distincte, celle des Sarcopterygii ou Coanoitti. D’autres chercheurs considèrent au contraire que ces Dipnoi et Crossopterygii composent un groupe clairement polyphylétique, donc non naturel, et les rattachent à deux sous-classes distinctes.

Ici, il semble préférable de suivre l’opinion de nombreux spécialistes, qui considèrent les Osteichthyes comme une classe de Poissons et la subdivisent en 4 groupes (taxons) auxquels on donne le rang de sous-classes : les Brachiopterygii, les Actinopterygii, les Dipnoi et les Crossopterygii.

Les Osteichthyes sont couramment ovovivipares ou de vivipares. Les jeunes à peine nés peuvent ressembler beaucoup à leurs parents, comme chez ce Hippocampus kuda © Giuseppe Mazza

Par conséquent, comme, morphologiquement et physiologiquement, les groupes ci-dessus sont clairement distincts les uns des autres, sont indiquées ci-dessous des informations essentielles sur leurs caractéristiques distinctives, indépendamment des différents points de vue sur la position systématique et les subdivisions des Osteichthyes. Il convient toutefois de ne pas oublier que la classe des Osteichthyes demeure aussi vaste que complexe, et que leur systématique est donc susceptible de faire débat et de se modifier au fil des études.

Sous-classe des BRACHIOPTERYGII

Appelés aussi polyptères ou Cladistia, ces animaux constituent un groupe très ancien d’Osteichthyes, apparu il y a environ 60 millions d’années au Crétacé de la fin de l’ère mésozoïque, auquel on attribue le statut de sous-classe.

La classification traditionnelle des Osteichthyes, parfois en décalage avec les indices biomoléculaires, fait l’objet d’hypothèses variées soutenues par des données objectives mais partielles. Ainsi, ce Polypterus est un Chondrostrei pour certains spécialistes, un Brachiopterygii pour d’autres experts, et un Dipnoi pour certains taxonomistes réputés © Joel Abroad

Aujourd’hui, ces poissons sont représentés par quelques espèces dulçaquicoles d’Afrique tropicale et subtropicale, comme les poissons serpentiformes du genre Polypterus et le Poisson roseau (Erpetoichthys).

Il faut encore préciser que l’ordre auquel ils appartiennent, celui des Polypteriformes, ici rattaché à la sous-classe des Brachiopterygii, est au contraire inclus par d’autres dans les Actinopterygii. Outre la collocation systématique, le nom des Brachiopterygii rappelle la caractéristique de ses représentants de présenter des nageoires courtes et régulières, dotées d’une musculature propre.

Par ailleurs, la dénomination Polypteriformes provient de la morphologie particulière de la nageoire dorsale, divisée en de nombreuses petites pinnules, chacune soutenue par un rayon dur et quelques rayons mous. Le corps de ces poissons est allongé, parfois très élancé, un peu comme celui des anguilles, et peut atteindre une longueur totale de 1 m. La tête, petite et aplatie, est recouverte de plaques osseuses formant une sorte de casque protecteur.

De même pour Erpetoichthys calabaricus. On considère ici les Ostéichthyens comme une classe avec 4 sous-classes : Brachiopterygii, Actinopterygii, Dipnoi et Crossopterygii © Giuseppe Mazza

Le squelette de la tête conserve une structure très primitive en partie cartilagineuse, avec un nombre limité d’ossifications. Le reste du corps des Polypteriformes est recouvert d’une robuste cuirasse composée d’écailles rhomboïdes de type ganoïde, articulées entre elles et disposées en files obliques. Les nageoires ventrales, lorsqu’elles sont présentes, occupent une position abdominale. La nageoire anale est peu développée et la queue est diphycerque , symétrique et terminée en pointe.

Les Brachiopterygii sont dotés d’une vessie gazeuse double et asymétrique, située sous l’intestin. Le lobe droit de la vessie s’étend jusqu’à l’anus, le lobe gauche jusqu’à l’estomac. En relation avec sa fonction d’organe respiratoire accessoire aidant les branchies, les parois internes de la vessie natatoire sont légèrement plissées dans le sens de la longueur et tapissées de cellules pavimenteuses ciliées. Les Brachiopterygii sont dotés de spiracles fonctionnels et d’une valve intestinale en spirale. Ces poissons sont actuellement représentés par un peu plus d’une douzaine d’espèces, relevant toutes de l’ordre des Polypteriformes. On les trouve dans les eaux intérieures du continent africain.

Polypterus endlicherii. Les Brachiopterygii comptent un peu plus d’une douzaine d’espèces qui vivent dans les eaux intérieures du continent africain © Giuseppe Mazza

L’ordre comprend lui-même une seule famille, celle des Polypteridae, divisée en deux genres : Polypterus, avec neuf espèces connues sous le nom générique de Bichir, et Erpetoichthys (anciennement Calamoichthys), avec deux espèces.

Ces poissons vivent dans les rivières et les lacs côtiers où ils apprécient les eaux peu profondes à fond sablonneux ou vaseux. Cachés sur le fond pendant la journée, ils deviennent particulièrement actifs la nuit. Outre la nage, ils sont capables de se déplacer sur le fond grâce à leurs nageoires pectorales et ventrales dont ils se servent comme de véritables pattes.

Prédateurs voraces, ils se nourrissent de petits poissons, de vers, de mollusques, d’amphibiens et de leurs larves. À l’arrivée de la saison sèche, ils peuvent se retrouver piégés dans des mares avec un peu d’eau boueuse ; ces poissons s’enfouissent alors et restent en état de vie dormante jusqu’à l’arrivée des nouvelles pluies. Ils surmontent ainsi des conditions hostiles et inhabituelles pour un poisson grâce à leur vessie natatoire, qui fonctionne comme un organe respiratoire apte à utiliser l’oxygène atmosphérique.

Protopterus annectens utilise un poumon primitif pour respirer de l’air, enfoui dans le lit boueux des rivières asséchées, lors d’une létargie qui peut durer jusqu’à 4 ans © Gőtehal

En période de reproduction, on a observé que les adultes de ces poissons quittent les lieux fréquentés pendant la saison sèche et se rendent dans des zones inondées où, après l’accouplement, les femelles pondent de très petits œufs colorés. Les œufs fécondés donnent naissance à des larves au corps doré avec des rayures noires longitudinales, une nageoire dorsale continue et des branchies externes ressemblant vaguement à celles des Dipnoi et de certains amphibiens Urodeli.

Parmi les espèces les plus connues, on trouve le Bichir du Nil (Polypterus bichir Lacepéde, 1803), présent dans les eaux du Nil et des grands fleuves et lacs d’Afrique, le Bichir d’Endlicher ou Bichir sellé (Polypterus endlicheri Heckel, 1847) et le Bichir du Congo (Polypterus ornatipinnis Boulenger, 1902), que l’on trouve dans la partie occidentale de l’Afrique. Le Poisson roseau ou Poisson corde (Erpetoichthys calabaricus Smith, 1865) se rencontre dans les eaux lentes et riches en végétation aquatique de la partie inférieure du Niger et du Cameroun.

Sous-classe des ACTINOPTERYGII

Carassius auratus. Les Actinopterygii se sont développés dans les eaux douces du Dévonien avant d’envahir les mers, donnant naissance à la quasi-totalité des Osteichthyes © Giuseppe Mazza

Il s’agit d’un groupe (sous-classe ou classe selon les opinions) auquel sont rattachés presque tous les Osteichthyes. Ce sont des poissons osseux sans choane, c’est-à-dire sans communication entre les sacs olfactifs et la cavité buccale. Généralement, les nageoires paires sont soutenues par des rayons disposés en éventail, d’où le nom commun de Poissons à nageoires rayonnées.

Il faut remarquer d’emblée que les nageoires des Actinopterygii ne présentent pas dans leur squelette l’organisation structurelle de base nécessaire à leur transformation en membres des Tétrapodes terrestres, comme on le suppose parfois.

Animaux d’origine très ancienne, les Actinopterygii ont laissé des restes fossiles témoignant de leur présence dès le Dévonien, entre 400 et 350 millions d’années. Au Carbonifère (360-285 millions d’années), entre le Dévonien et le Permien, les Actinopterygii, venus des milieux dulcicoles où ils étaient très communs, ont commencé à envahir les mers, constituant le groupe de poissons le plus nombreux et le plus florissant.

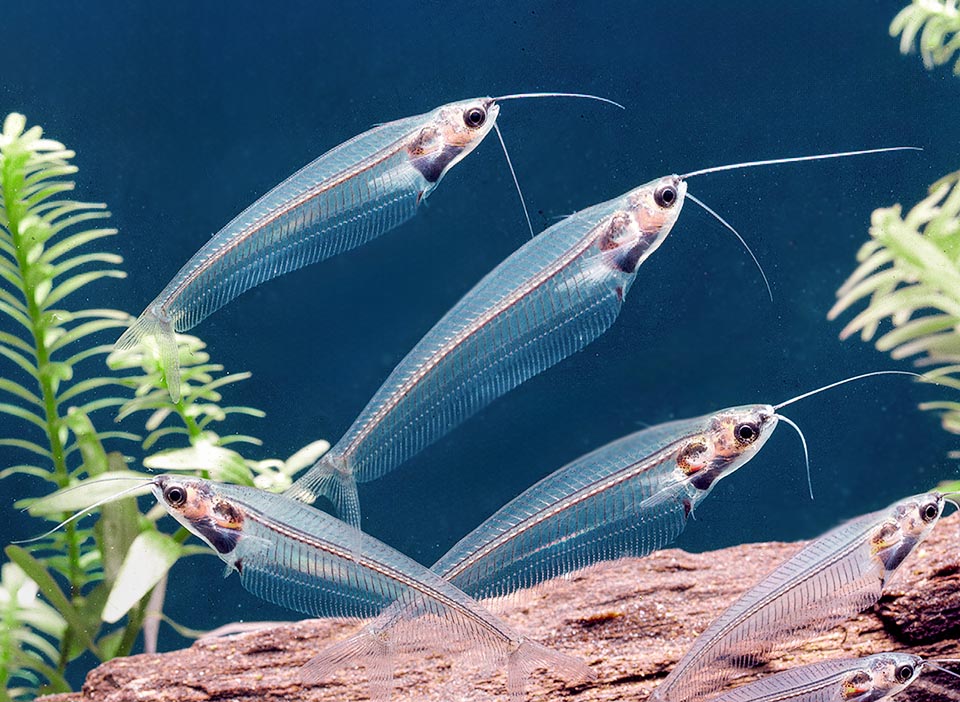

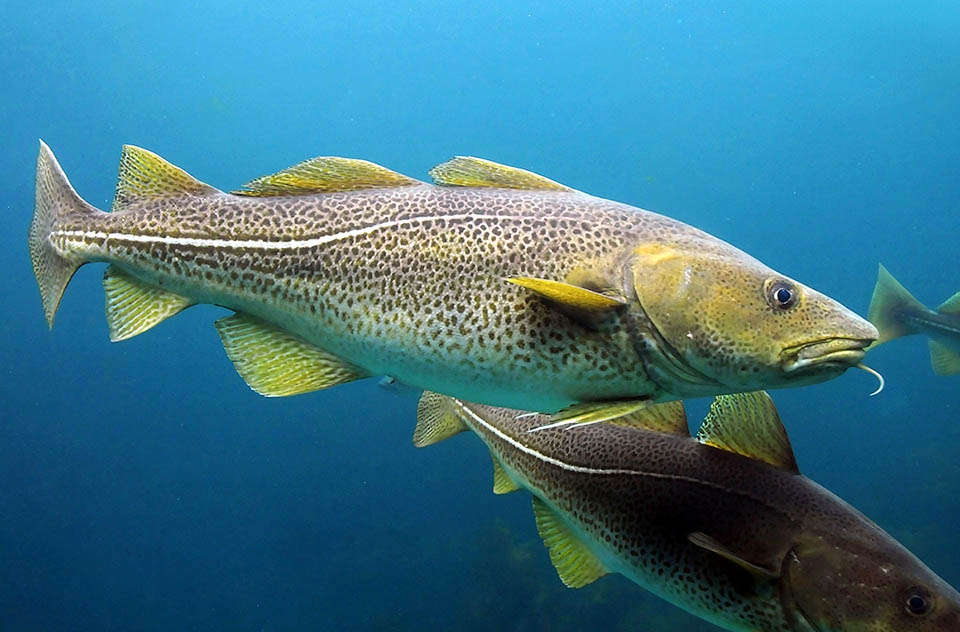

Caractérisés par leurs nageoires rayonnées, les Actinopterygii acceptent toutes les eaux et toutes les températures jusqu’à 2 °C comme la Morue du Groenland (Gadus ogac) © Adam Maire

Actuellement, les représentants des Actinopterygii se rencontrent toujours dans une grande variété de milieux, dulcicoles et même marins.

Adaptés à des environnements extrêmes, ces poissons peuvent supporter de grandes variations de température, depuis un peu moins de 2° jusqu’à près de 40˚C, des niveaux de pH allant de 4 à 10, et des niveaux d’oxygène dissous allant de l’absence à la saturation.

Certaines espèces vivent dans des sources des déserts (“pupfishes”), d’autres dans des points d’eau éphémères, d’autres encore dans des lacs et des cours d’eau de haute altitude ; des espèces Actinopterygii se retrouvent dans des grottes souterraines (poissons cavernicoles), certaines espèces y vivant d’ailleurs exclusivement.

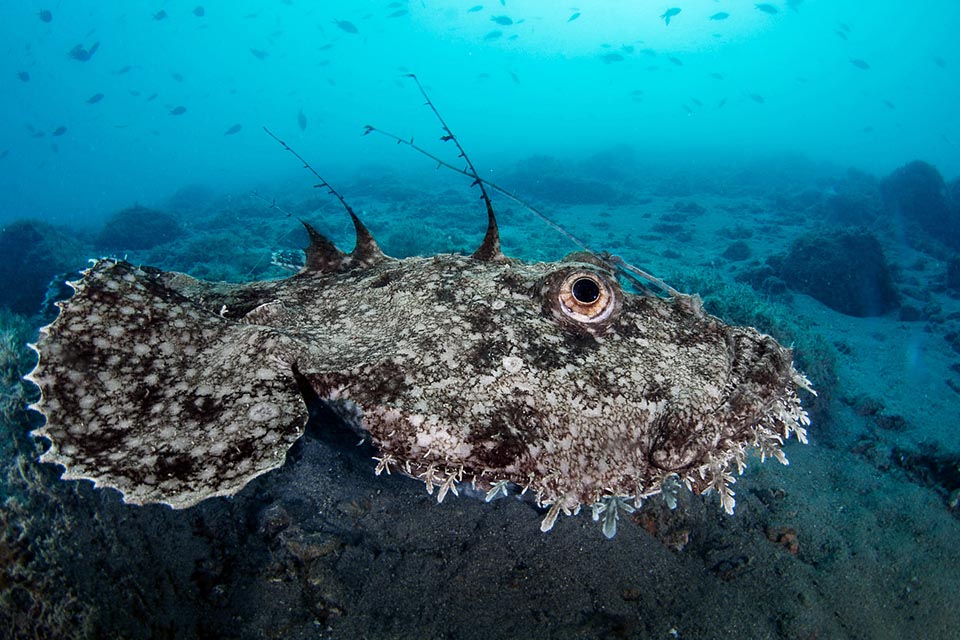

D’autres espèces encore peuplent les eaux des océans, où elles peuvent atteindre des profondeurs allant jusqu’à 7 000 m, comme les baudroies des eaux profondes (Oneirodidae, de l’ordre des Lophiiformes).

Et le Saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha) bondit dans les cascades des cours d’eau du Canada © sfreeman7

Certaines espèces vivent dans les eaux froides des mers polaires, comme la Morue du Groenland (Gadus ogac Richardson, 1836) et le Saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha Walbaum, 1792), Salmonidae marins et d’eau douce.

Aujourd’hui, les Actinopterygii regroupent environ 25 000 espèces, soit la très grande majorité de l’ensemble des Poissons et environ la moitié de l’ensemble des vertébrés vivants. Même pour ce groupe, auquel sont rattachés la grande majorité des Osteichthyes et tous les Poissons, tant par le nombre d’espèces qu’il comprend que par le nombre d’ordres en lesquels il se subdivise, il existe des divergences systématiques significatives.

Nous garderons à l’esprit la classification traditionnelle qui, sur la base de caractéristiques morphologiques, physiologiques et écologiques, divise les Actinopterygii en Chondrostei, Holostei et Teleostei, considérés comme des infraclasses.

Lophius piscatorius peut descendre jusqu’à environ 2000 m, mais les baudroies d’eau profonde atteignent jusqu’à 7000 m © Pietro Formis

Force est de constater qu’il n’est pas aisé d’identifier les relations phylétiques entre ces trois lignées évolutives d’Actinopterygii. Ces imprécisions systématiques sont également illustrées par le fait que certains experts préfèrent ranger les Holostei et les Teleostei dans une sous-classe distincte, celle des Néopterygii. Par ailleurs, la classification moderne appuyée sur des outils d’investigation biomoléculaires, encore en construction, n’est de ce fait pas encore vraiment décisive et présente des contradictions avec la classification traditionnelle.

Infraclasse des Chondrostei

Naguère classé parmi les Poissons cartilagineux (Chondrichthyes), avec lesquels ils partagent une certaine similitude morphologique et structurelle, ce groupe de poissons est aujourd’hui considéré comme une infraclasse des Actinopterygii.

Selon la classification morphologique traditionnelle, en attendant les études moléculaires, les Chondrostei regroupent une trentaine d’espèces dont les esturgeons © Giuseppe Mazza

Il regroupe des espèces dont le squelette présente un certain degré d’ossification, mais qui conserve de nombreuses parties entièrement cartilagineuses, d’où le nom de Chondrostei.

Autrefois, il étaient également rattaché aux requins (Chondrichthyes Selachimorpha), auxquels ces poissons ressemblent principalement par la forme et la structure de la mâchoire, dépourvue d’os, et par la présence d’une paire de spiracles.

À l’exception des esturgeons, les Chondrostei n’ont pas d’écailles.

Les Chondrostei regroupent une trentaine d’espèces, communément appelées Esturgeons (Acipenseridae) et Poissons-spatules (Polyodontidae), classés dans l’ordre des Acipenseriformes.

S’y ajoutent les poissons spatules, créatures insolites comme Polyodon spathula © Giuseppe Mazza

Certaines classifications incluent également parmi les Chondrostei les Bichir (Polypterus) et les Calamattidae (Erpetoichthys), de l’ordre des Polypteriformes, que nous incluons dans la sous-classe des Brachiopterygii.

En vérité, la systématique des Chondrostei, en tant que groupe paraphylétique, c’est-à-dire qui n’inclut pas tous les descendants d’un ancêtre commun, reste discutée.

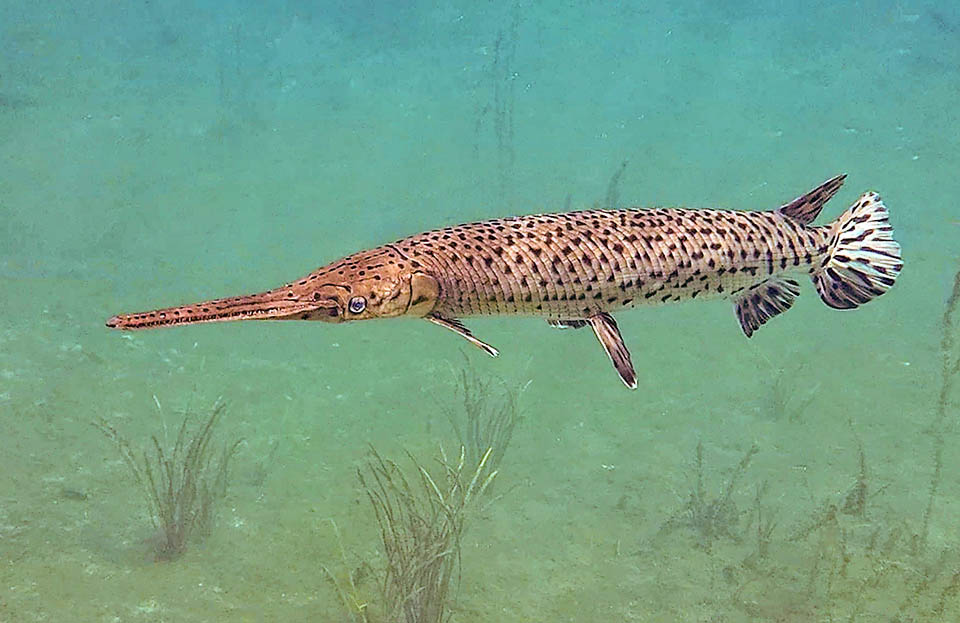

Infraclasse des Holostei

Les Holostei sont considérés comme une infraclasse des Chondrostei. En grande partie éteints, ils sont aujourd’hui représentés par des espèces caractérisées par un squelette partiellement ossifié et une bouche armée d’une forte dentition.

Les Holostei, ici Amia calva, regroupent des espèces largement éteintes dont le squelette est partiellement ossifié et la dentition solide © Phil’s 1stPix

Ils sont dotés d’une paire de spiracles, réduits à l’état de structures vestigiales et sans ouverture vers l’extérieur.

Il y a quelques années encore, on pensait que les Holostéens formaient un clade unitaire, mais des études cytogénétiques ont conduit certains experts à considérer aujourd’hui qu’il s’agit d’un groupe paraphylétique.

Deux ordres sont actuellement inclus dans les Holostei, les Amiiformes et les Lepisosteiformes.

Les Amiiformes, apparus au Trias moyen (il y a environ 244 millions d’années), se caractérisent par un squelette peu ossifié et essentiellement cartilagineux. Ils ne sont aujourd’hui représentés que par l’espèce Amia calva Linnaeus (1766), qui vit dans les eaux des rivières de la partie orientale de l’Amérique du Nord.

Lepisosteus osseus, fréquent dans l’est des Etats-Unis, appartient à la même infraclasse. Il ressemble de profil à un brochet mais est beaucoup plus vorace © smmcdonald

Les espèces de l’ordre des Lepisosteiformes, considéré comme plus archaïque que celui des Amiiformes, se rencontrent en eaux douces, saumâtres et parfois marines d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des îles des Caraïbes.

Les Lepisosteiformes comprennent une douzaine d’espèces regroupées en deux genres, Atroctestus (Rafinesque, 1820) d’Amérique centrale, et Lepisosteus (Linnaeus, 1758) des Grands Lacs d’Amérique du Nord.

On les appelle couramment brochets crocodiles, en raison de leur museau long et fin, et parfois aussi, improprement, poissons brochets, à cause de leur ressemblance avec le vrai Brochet, poisson de l’ordre des Esociformes (Actinopterygii).

Infraclasse des Teleostei

Les Teleostei reviennent de loin ! Nés au début du Trias, ils ont profité de la grande extinction de masse Trias-Jurassique pour s’adapter et comptent 20 000 espèces © www.davidfleetham.com

Ces poissons considérés comme des poissons osseux modernes composent le groupe le plus nombreux, non seulement parmi les Actinopterygii mais aussi parmi tous les Poissons. L’histoire des Teleostei commence au Trias (il y a 250 à 200 millions d’années), période d’apparition de leurs ancêtres.

Leur développement est lié à la disparition de presque tous les autres Actinopterygii lors de la grande extinction de masse qui s’est produite au cours de la période Trias-Jurassique (il y a environ 200-145 millions d’années), alors que ceux-ci connaissaient une remarquable radiation adaptative. La réussite des Teleostei s’est concrétisée par la différenciation de plus de 20 000 espèces connues à ce jour, au sein de plus de 400 familles, elles-mêmes réparties en un peu plus de 40 ordres.

Compte tenu de la considérable richesse des Teleostei, nous nous limiterons ici aux ordres les plus représentatifs, en renvoyant le lecteur, pour plus de détails, aux pages de l’encyclopédie consacrées aux espèces.

Ordre des Atheriniformes

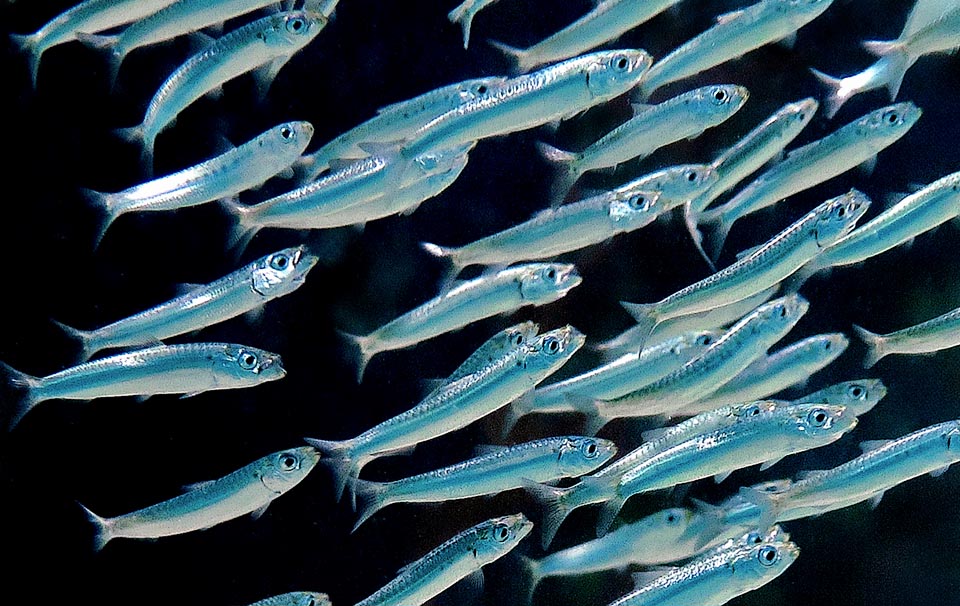

Les bancs d’Atherina boyeri, Atheriniformes d’environ 10 cm, sont courants sur la côte atlantique européenne, de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne © Maurizio Pasi

Cet ordre comprend des espèces d’apparence variée qui se distinguent les unes des autres principalement par des caractères du squelette. En général, ces poissons possèdent deux nageoires dorsales, l’antérieure pouvant être perdue secondairement. La ligne latérale est vestigiale ou totalement absente.

Répandu dans pratiquement toutes les mers, sauf dans les eaux libres, abyssales et polaires, cet ordre regroupe des espèces marines côtières, y compris saumâtres, et des espèces dulçaquicoles. Parmi ses espèces les plus connues, on trouve l’Athérine (Atherina boyeri Risso 1810), petit poisson d’une dizaine de centimètres de long, habituel des eaux méditerranéennes.

Une espèce analogue, Atherina hepsetus, ne fréquente que la Méditerranée et la mer Noire © Frédéric Andre

Appelée aussi le Joël, cette espèce, outre certaines parties des côtes atlantiques de l’Europe, se rencontre dans en mer Noire et mer Caspienne, où deux sous-espèces semblent s’être différenciées, respectivement Atherina boyery pontica (Eichwald, 1831) et Atherina boyery caspia (Eichwald, 1831). Une autre espèce du genre est le Sauclet (Atherina hepsetus Linnaeus, 1758), petit poisson propre à la Méditerranée et à la mer Noire.

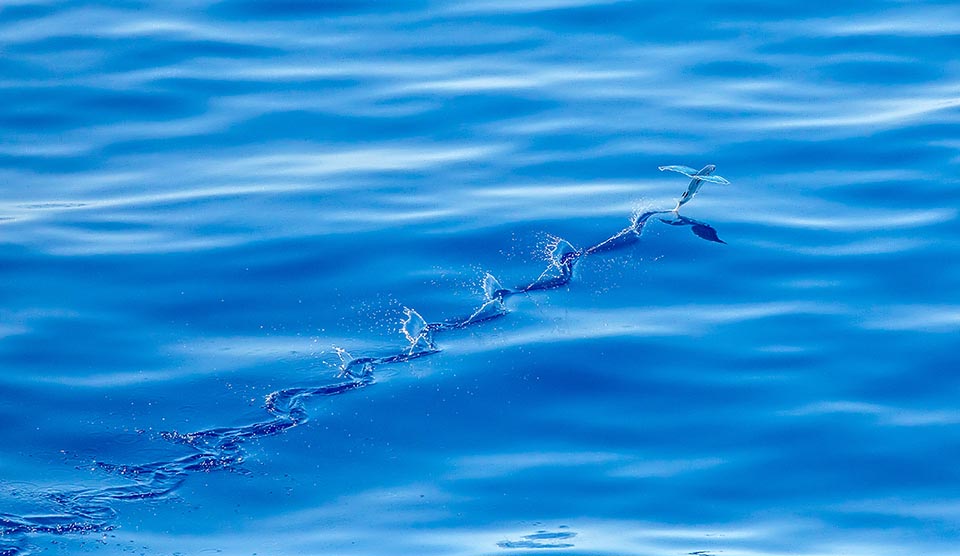

Ordre des Beloniformes

Autrefois inclus parmi les Cyprinidontiformes, les Beloniformes sont aujourd’hui considérés comme un ordre à part entière. Largement répandus dans les eaux salées et douces, ces poissons comptent près de 300 espèces reconnues pour leurs nombreuses utilisations commerciales et provenant principalement d’Asie tropicale, réparties dans les familles des Adrianichthyidae, des Belonidae, des Exocoetidae, des Hemiramphidae et des Zenarchopteridae.

Belone belone avec sa proie. Appelée Orphie, ce Beloniformes de près de 1 m de long fréquente la Méditerranée, l’Atlantique Est et la mer Noire © Sarah Faulwette

La plupart d’entre eux sont de petits poissons d’un peu moins de 10 cm, ce qui les rend compatibles à la vie en aquarium.

En Méditerranée ne sont signalées que six espèces de Beloniformes aux apparences cependant très inhabituelles, comme les Aiguillettes (Belonidae) et les exocets, ou poissons volants (Exocoetidae).

Les Aiguillettes, aussi appelées Aiguilles ou Orphies, présentent un corps de forme caractéristique, très mince et allongé. Les mâchoires de ces poissons, également très développées et allongées, forment une sorte de bec corné muni d’un grand nombre de dents.

Les aiguillettes appartiennent à la famille des Belonidae, présentes dans les mers tempérées et tropicales, et dont voici les quatre espèces présentes en Méditerranée.

Ce Tylosurus choram de la mer Rouge s’abandonne aux soins d’un Labre, qui élimine du maraudeur relaxé les parasites de la peau et la nourriture restée entre les dents © Rafi Amar

L’Orphie (Belone belone Linnaeus, 1761) est un poisson d’un peu moins d’un mètre de long, pouvant peser environ 1 kg. La livrée est sobre, gris argenté, plus foncée sur le dos et blanchâtre sur les parties ventrales. Le squelette présente une coloration bleu-vert caractéristique due à la présence de bilirubine. Présent en Méditerranée, dans l’Atlantique Est et la mer Noire.

L’aire de répartition de l’Aiguille (Belone svetovidovi Collette & Parin, 1970) couvre la Méditerranée et certains secteurs du nord-est de l’Atlantique. Facilement confondu avec l’Orphie, ce poisson se différencie principalement par le nombre de ses dents.

Tylosurus acus (Lacèpede, 1803), la Grande orphie, est une espèce principalement tropicale qui fréquente les eaux de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée, où elle n’est pas très répandue.

Les Beloniformes, famille des Exocoetidae, comprennent également les Poissons volants, capables de voler hors de l’eau pendant 20 à 30 secondes © Harold Moses

D’apparence très proche de l’Orphie, cette espèce s’en distingue néanmoins facilement par sa taille plus importante allant jusqu’à 1,5 m, par ses dents plus développées et par sa nageoire caudale dont le lobe inférieur est plus long que le lobe supérieur.

L’Orphie de la mer Rouge (Tylosurus choram Rüppell, 1837) est une espèce dont la physionomie générale est très proche de celle de l’Orphie et en particulier de la Grande orphie. Elle vit dans la plupart des mers tempérées et chaudes et parfois dans les rivières. Très commune dans la partie la plus occidentale de l’océan Indien, dans la Mer Rouge et dans le golfe d’Oman, on la trouve aussi en Méditerranée, où elle s’est introduite par le canal de Suez (espèce lessepsienne).

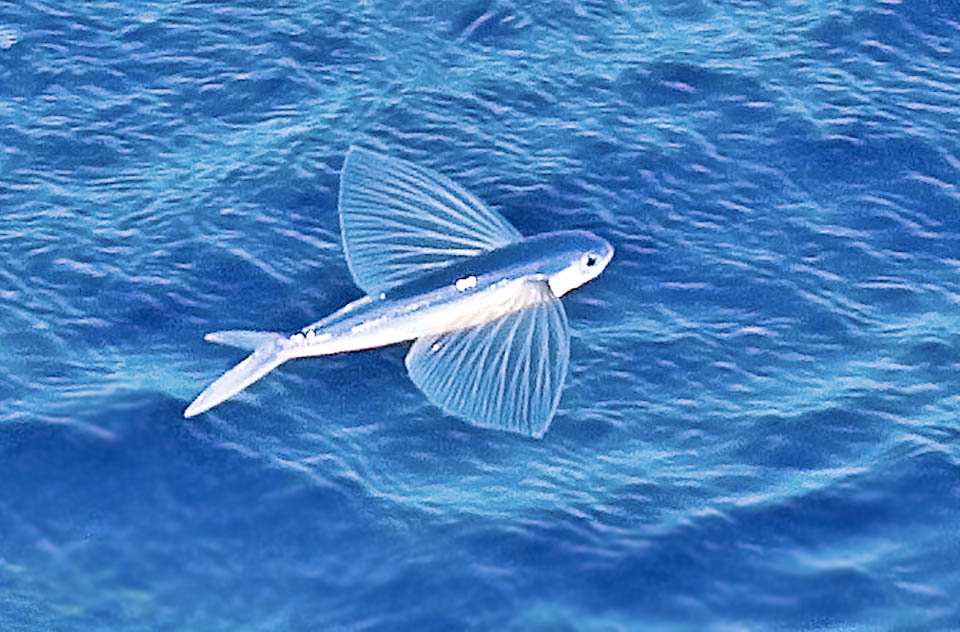

Une autre famille, celle des Exocoetidae, regroupe les espèces de Beloniformes communément appelés Poissons volants.

L’Exocet méditerranéen (Cheilopogon heterurus), qui plane en déployant ses pectorales et ses ventrales, se distingue par la présence de 4 ailes © Harold Moses

Le nom commun de ces animaux fait référence au développement considérable de leurs nageoires pectorales, qui atteignent généralement la nageoire dorsale et parfois aussi la nageoire caudale.

Cette particularité confère aux Exocoetidae la capacité, unique parmi les poissons, d’effectuer des vols de courte durée (20 à 30 secondes) au-dessus de la surface de l’eau, leurs grandes nageoires pectorales leur servant d’ailes.

Les yeux sont gros et la bouche, petite et tournée vers le haut, est équipée de dents de petite taille. Selon les espèces, les nageoires ventrales peuvent être plus ou moins développées, mais toujours beaucoup moins que les nageoires pectorales. En fonction du développement des nageoires ventrales, on distingue les poissons volants à quatre ailes et les poissons volants à deux ailes.

Cheilopogon abei, présent dans l’Indo-Pacifique de la côte africaine aux îles Salomon, étonne par la couleur vive de ses grandes nageoires pectorales © Максим Стефанович

La nageoire caudale est fortement fourchue, le lobe inférieur étant plus long que le lobe supérieur. Le corps des Exocoetidae, dont la longueur est généralement comprise entre 20 et 40 cm, est effilé et recouvert d’écailles grandes et dures. La livrée des adultes est uniformément bleue sur les parties dorsales et blanc argenté sur les parties ventrales. Les juvéniles, quant à eux, peuvent présenter des couleurs variées et de longs barbillons ou des nageoires pectorales aux motifs brillants.

Ces poissons singuliers vivent dans tous les océans, avec une plus grande fréquence et une plus grande abondance dans les eaux chaudes. En Méditerranée, l’Exocet méditerranéen et l’Exocet aile noire sont communs, tandis que le Poisson volant et l’Exocet bouledogue se rencontrent plus ou moins rarement.

L’Exocet méditerranéen (Cheilopogon heterurus Rafinesque 1810) est présent dans les eaux chaudes et tempérées de l’est de l’océan Atlantique et de l’ouest de la Méditerranée, où il est l’espèce la plus courante de la famille.

Hirundichthys speculiger, commun sous les tropiques, a bondi hors de l’eau et échappé à Sula leucogaster, qui le poursuivait. Mais l’oiseau a émergé et chasse d’en haut © Benoît Segerer

Mesurant généralement un peu moins de quarante centimètres, l’Exocet méditerranéen est doté de quatre ailes comprenant des nageoires pectorales très allongées, au-delà de la nageoire dorsale, ainsi que des nageoires ventrales très reculées. Une autre espèce du genre est Cheilopogon abei Parin, 1996, Exocoetidae des eaux du Pacifique occidental et de l’océan Indien.

L’Exocet aile noire (Hirundichthys rondeletii Valenciennes, 1847), long d’environ 20 cm, est assez commun dans les eaux italiennes. L’espèce se caractérise par sa forme à quatre ailes et possède, en plus des nageoires pectorales, des nageoires ventrales très allongées et reculées. Largement diffusé dans l’océan Atlantique et en Méditerranée occidentale, cette espèce migre en été vers le Nord de l’Adriatique, et regagne, pour l’hiver, des zones plus orientales de la Méditerranée.

Dans le golfe du Mexique, ce Hirundichthys volador de l’Atlantique tropical est lui aussi chassé par la même espèce en émersion © Jon McIntyre

Au même genre appartiennent le Poisson volant à ailes noires (Hirundichthys volador Jordan, 1884), du nord-ouest de l’océan Atlantique, et le Poisson volant à ailes bordées (Hirundichthys speculiger Valenciennes, 1847), présent dans les eaux circumtropicales.

Le Poisson volant (Exocoetus volitans Linneo, 1758) est une espèce très commune de la ceinture tropicale. Pendant la saison chaude, il peut pénétrer en Méditerranée occidentale et même, bien que rarement, atteindre l’Adriatique. Mesurant généralement jusqu’à 20 cm de long, ce poisson volant se caractérise par des nageoires ventrales très courtes et insérées à l’avant (forme à deux ailes).

L’Exocet bouledogue (Exocoetus obtusirostris Günther, 1866) est très proche, par son aspect et ses habitudes, du Poisson volant, dont il se distingue facilement par son museau sensiblement plus court.

Exocoetus volitans est une espèce très commune des eaux de la ceinture tropicale et peut pénétrer en Méditerranée occidentale pendant l’été © Graham Ekins

On retrouve aussi parfois cette espèce dans les eaux méditerranéennes. Parmi les nombreuses autres espèces de l’ordre des Beloniformes, on peut citer les suivantes.

Les Poissons des rizières et les Médakas, de la famille des Adrianichthyidae, anciennement inclus dans l’ordre des Cyprinodontiformes, vivent dans les eaux douces et saumâtres d’une région allant de l’Inde à l’archipel malaisien et au Japon. Le nom de Poisson des rizières donné à certaines espèces vient du fait qu’on les trouve aussi dans les rizières. Ce poisson plutôt petit mesure de 1,6 à 16 cm selon l’espèce. La petite taille combinée à la facilité d’élevage et aux couleurs de la livrée rendent ces petits poissons particulièrement populaires auprès des aquariophiles.

Le Médaka (Oryzias latipes Temminck & Schlegel, 1846) est une espèce euryhaline des rizières, ainsi que des eaux stagnantes des étangs, des marais et des flaques d’eau de mer.

Le Médaka (Oryzias latipes) relève lui aussi des Beloniformes. Long d’environ 3,6 cm, c’est une espèce euryhaline qui fréquente les rizières, les marais et les mares © hhkaaks

De petite taille, mesurant jusqu’à 3,6 cm de long, la couleur naturelle du corps du Médaka varie du blanc crème au jaunâtre. Appréciés pour leur variété de couleurs et de formes, ainsi que pour leur facilité d’élevage et de reproduction, les médakas sont des poissons d’aquarium populaires depuis plusieurs siècles. Considéré aussi, sur un tout autre plan, comme très important dans le domaine scientifique, le Médaka a été le premier poisson dont le génome a été complètement séquencé et a également été génétiquement modifié.

A un autre genre appartient Adrianichthys kruyti M.Weber, 1913, dont la mâchoire supérieure est protubérante. Il s’agit d’une espèce de poisson de rizière originaire du lac Poso, dans le centre de Sulawesi, en Indonésie, en risque critique d’extinction.

Ordre des Beryciformes

L’ordre des Beryciformes regroupe des poissons marins aux mœurs nocturnes vivant surtout en eaux profondes. Beryx decadactylus descend jusqu’à environ 1 000 m © Ken Sulak

Les poissons de cet ordre fréquentent les mers du monde entier. Poissons nocturnes, ils vivent principalement en eau profonde, mais certains, comme les espèces d’Holocentridae, fréquentent également les eaux peu profondes.

Deux espèces sont signalées en mer Méditerranée, le Béryx commun et l’Holocentre rouge.

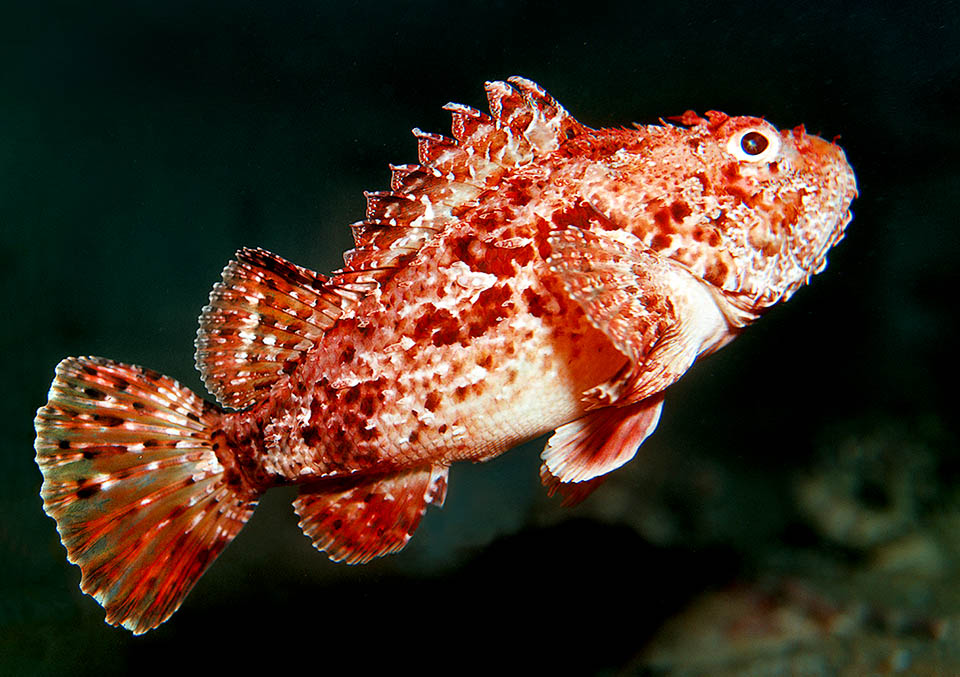

Le Béryx commun (Beryx decadactylus Cuvier, 1829) est un poisson au corps rouge, de forme grossièrement rhomboïdale et d’une longueur pouvant atteindre 60 cm. La bouche est plutôt grande et protractile, les yeux sont remarquablement grands. La nageoire dorsale est plus haute dans sa partie antérieure. La nageoire anale a la même forme, mais elle est plus longue. Les nageoires dorsale et anale sont soutenues par quelques rayons spiniformes peu marqués. De mœurs pélagiques à plus de 1000 m de profondeur, le Béryx commun se rencontre dans toutes les mers, y compris la Méditerranée, où il est cependant assez rare.

Fréquent dans l’Indo-Pacifique tropicale, Sargocentron rubrum est une espèce dite lessepsienne : il a atteint la Méditerranée depuis la Mer Rouge, via le canal de Suez © Giuseppe Mazza

L’Holocentre rouge, ou Marignan rouget (Sargocentron rubrum Forsskål, 1775), habite les zones tropicales de l’océan Indien et de l’océan Pacifique. On en trouve aussi quelques populations limitées en Méditerranée, dans les eaux de laquelle il est arrivé après une migration lessepsienne, c’est-à-dire en provenance de la mer Rouge via le canal de Suez.

Mesurant normalement une trentaine de centimètres de long, ce poisson présente un corps ovale, un museau pointu et une forte épine sur chaque opercule branchial. Les yeux sont gros et la livrée est voyante, rouge vif avec des bandes blanches longitudinales sur les côtés et des nageoires marginées de blanc. Il vit dans une grande variété de milieux, y compris dans les eaux portuaires peu profondes.

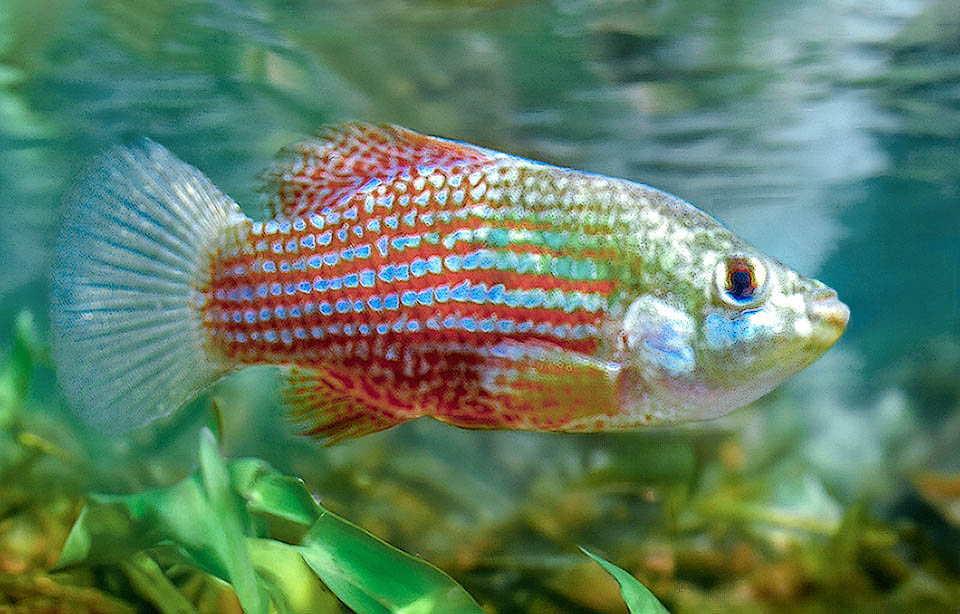

Ordre des Cyprinodontiformes

Les Cyprinodontiformes sont des poissons généralement dulcicoles avec un fréquent dimorphisme sexuel. Ils ont une bouche petite, de gros yeux et une seule nageoire dorsale, arrondie et symétrique à la nageoire anale. La plupart des espèces sont petites ou moyennes : ici, une femelle d’Heterandria formosa mesurant seulement 8 mm © Giuseppe Mazza

On considère ici un ordre d’Actinopterygii, qui comprend principalement des espèces dulçaquicoles caractérisées par une bouche petite, des yeux gros et des nageoires soutenues par des rayons. La nageoire dorsale est unique et la nageoire caudale est symétrique et arrondie. La plupart des espèces sont de taille petite à moyenne, allant de 8 mm pour le Poisson-moustique (Heterandria formosa Girad, 1859) à 34 cm pour le Poisson à quatre yeux du Pacifique (Anableps dowei T.N. Gill, 1861).

Le corps des Cyprinodontiformes est généralement plutôt allongé, la mâchoire inférieure plus ou moins développée.

Le dimorphisme sexuel est fréquent, les mâles présentant une nageoire dorsale plus développée et une livrée plus voyante que les femelles.

Le Killi de Floride, Jordanella floridae, atteint 6-7 cm de long et est fréquent dans les eaux douces et saumâtres d’Amérique centrale © Giuseppe Mazza

Avec plus d’un millier d’espèces, cet ordre est largement répandu dans les mers et les eaux douces de la quasi-totalité du globe.

Plusieurs espèces de cet ordre, de taille généralement comprise entre 2,5 et 5 cm, sont rassemblées sous le nom générique de killies, signifiant poisson de petits ruisseaux ; elles se rencontrent surtout dans les eaux douces ou saumâtres du continent américain, depuis le Canada jusqu’à l’Argentine. Certaines espèces de killies vivent en Afrique, en Asie et quelques-unes sont connues dans l’Europe méditerranéenne.

En raison de leurs caractéristiques physiologiques et écologiques particulières, ainsi que de leur belle livrée, plusieurs espèces de killies font l’objet de commerce et d’élevage dans le monde entier. Parmi eux, signalons ceux appelés pupfish par les anglo-saxons : ces petits poissons se caractérisent par leur capacité à survivre dans des milieux isolés et dans des conditions extrêmes.

De taille équivalente, voici, en Méditerranée, Aphanius fasciatus, présent lui aussi dans les eaux saumâtres et seule espèce du genre autochtone en Italie © Rolando Criniti

Les pupfish sont de petits killies dont la plupart des espèces présentent un dimorphisme sexuel marqué en termes de forme du corps et de coloration de la livrée. En général, la livrée des mâles est sensiblement plus voyante que celle des femelles. Répandus surtout dans les eaux douces et saumâtres du continent américain, les pupfish se nourrissent d’insectes, d’algues et de matières végétales en décomposition.

Certains ont un régime alimentaire particulièrement riche en algues, comme le fameux Killi de Floride (Jordanella floridae Goode & Bean, 1879), petit poisson de 6 à 7 cm de long, largement diffusé en Amérique centrale où on le trouve en eaux douces ou saumâtres.

Très différente est la répartition d’Aphanius, genre de killies répandu dans les eaux saumâtres et douces de la bande côtière méditerranéenne ; plusieurs espèces s’y sont différenciées, fortement menacées d’extinction en raison de l’anthropisation de l’habitat.

On attribue au genre Anableps plusieurs espèces nettement plus grandes, mesurant généralement de 25 à 30 cm © Pierre-Yves Le Bail

L’Aphanius de Corse (Aphanius fasciatus Valenciennes, 1821) est un poisson des eaux saumâtres, y compris des marais salants. Avec une distribution circum-méditerranéenne, c’est la seule espèce du genre supposée indigène en Italie.

D’autres espèces du genre sont Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernandez-Delgado, 2002, endémique des eaux côtières du sud-ouest de l’Espagne, et l’Aphanius d’Espagne Aphanius iberus Valenciennes, 1846, endémique de la bande côtière méditerranéenne de la péninsule ibérique.

Enfin, il convient de mentionner le Killi géant d’Anatolie (Aphanius anatoliae Leidenfrost, 1912) qui, avec ses 15 cm de long, est le géant du genre. Cette espèce est signalée dans les bassins des lacs Tuz et Beysehir en Anatolie.

Ce sont des poissons fréquents dans les eaux douces et saumâtres d’Amérique centrale et du Sud. Ici nage un petit groupe d’Anableps microlepis © Mario Barroso

Toujours au sein des Cyprinodontiformes, on trouve les Quatre yeux du genre Anableps, appelés ainsi en raison de la conformation très particulière et intéressante de leur appareil visuel.

En effet, les yeux de ces poissons extraordinaires, gros et saillants, sont divisés horizontalement en deux lobes par une membrane de tissu épithélial.

La cornée et la pupille sont également divisées en deux parties et possèdent deux rétines. Le cristallin, quant à lui, est unique.

Ainsi, en se déplaçant avec les yeux maintenus à la surface de l’eau, les Quatre yeux sont capables de voir simultanément ce qui se passe au-dessus de la surface et sous l’eau, ce qui facilite la prédation des insectes dont ils se nourrissent.

Le Quatre-yeux à grandes écailles (Anableps anableps), souvent invité des aquariums, est courant du Venezuela au nord du Brésil © Giuseppe Mazza

Plusieurs espèces sont attribuées au genre Anableps ; elles mesurent 25 à 30 cm de long et, à l’état sauvage, vivent dans les eaux saumâtres et douces de la côte septentrionale de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.

Outre le Quatre-yeux à grandes écailles (Anableps anableps Linnaeus, 1758), le plus connu et le plus recherché du genre en aquariophilie, mentionnons également le Quatre-yeux à petites écailles (Anableps microlepis Müller et Troschell, 1844) et le Quatre-yeux du Pacifique (Anableps dowei T. N. Gill, 1861).

Les rivulines africaines sont de petits killies de la famille des Nothobranchiidae, qui compte plus de 250 espèces du continent africain au sud du Sahara.

Le Quatre-yeux à grandes écailles (Anableps anableps), souvent invité des aquariums, est courant du Venezuela au nord du Brésil © Giuseppe Mazza

Les rivulines colonisent les eaux douces et saumâtres et sont, avec les Dipnoi, les seuls poissons à vivre dans les environnements extrêmes des vasières des plaines africaines. D’une longueur typique de 5 cm, les rivulines africaines présentent des couleurs vives et certaines espèces, comme Nothobranchius guentheri de Zanzibar, sont prisées comme poissons d’aquarium.

Ordre des Gasterosteiformes

Cet ordre contient des poissons Actinopterygii répandus principalement dans les milieux marins côtiers tropicaux et tempérés et, dans une moindre mesure, dans les eaux douces. L’ordre regroupe des espèces de petite taille, au corps généralement mince et allongé et au pédoncule caudal quelque peu effilé.

L’Epinoche (Gasterosteus aculeatus) vit dans les eaux douces, marines et saumâtres de l’hémisphère nord © Riccardo Novaga

L’apparence des Gasterosteiformes est très diversifiée. Le corps est parfois plat et large avec une bouche ventrale surplombée d’un long rostre et de nageoires pectorales très larges (Pegasidae). De nombreuses espèces possèdent des plaques osseuses sous-cutanées latérales. Les nageoires sont soutenues par des rayons mous et des rayons spiniformes robustes, dont le nombre est d’ailleurs un bon caractère taxonomique. Quelques espèces sont dépourvues de nageoires ventrales, d’écailles et même de plaques osseuses (Hypoptychidae).

En Europe, l’ordre n’est présent qu’avec quelques espèces de Gasterosteidae connues sous le nom commun d’Épinoche, dont une seule espèce (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758) atteint la Méditerranée occidentale. Une autre espèce est l’Épinoche de mer (Spinachia spinachia Linnaeus, 1758), petit poisson d’environ 20 cm de long répandu dans l’Atlantique Nord-Est mais absent des eaux méditerranéennes.

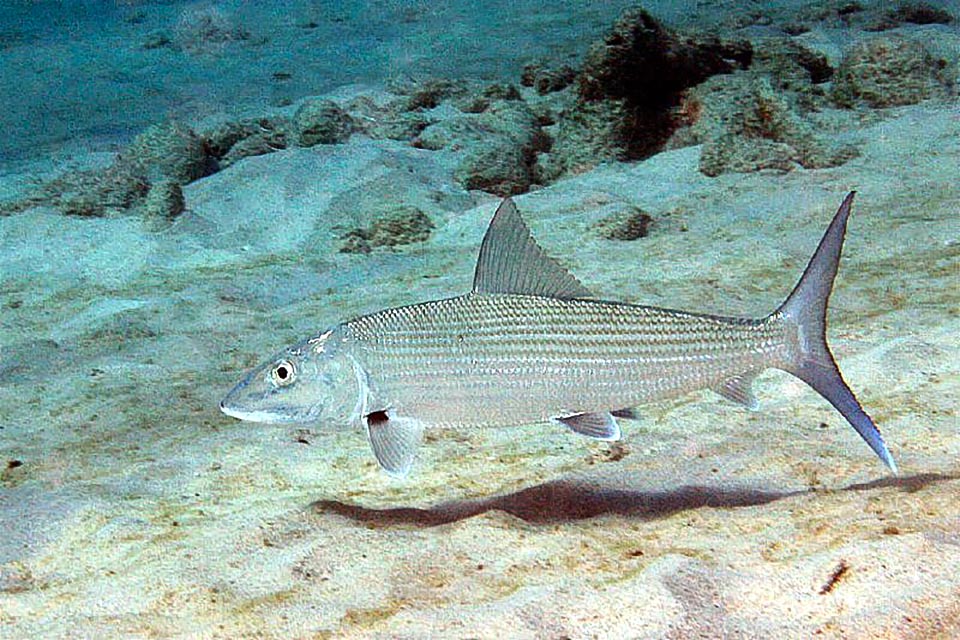

Ordre des Mugiliformes

L’ordre des Mugiliformes compte une seule famille d’environ 80 espèces, les Mugilidae. Mugil cephalus, commun en Europe, remonte les rivières et tolère les eaux polluées © Francesco Caroli

Il s’agit d’un ordre de poissons Actinopterygii comptant quelque 80 espèces communément appelées mulets ou muges. Les Mugiliformes sont des poissons au corps allongé, dont la longueur varie d’une vingtaine de centimètres à plus de 120 cm, et dont la bouche est pourvue de dents généralement de petite taille, ou n’en a pas du tout.

Les nageoires pectorales et ventrales sont bien développées. Il y a deux nageoires dorsales, la première soutenue par quatre rayons épineux et la seconde constituée de nombreux rayons minces et souples. La nageoire caudale présente deux lobes bien développés. La ligne latérale est à peine perceptible.

Les Mugiliformes regroupent l’unique famille des Mugilidae, dont relèvent quelque 80 espèces de mulets, principalement réparties dans les eaux marines côtières tropicales et tempérées. Certaines espèces fréquentent les estuaires et remontent également les cours d’eau douce.

Mugil curema est également très commun le long des côtes tropicales de l’Afrique de l’Ouest et en Amérique © Allison & Carlos Estape

Le Mulet cabot (Mugil cephalus Linnaeus, 1758), également appelé Poisson queue bleue ou Muge à grosse tête, est un poisson au corps effilé, recouvert de grandes écailles, gris bleuté sur le dos, blanchâtre avec des stries foncées sur les parties ventrales.

Typiquement, la tête est large et massive, la bouche équipée de dents petites et les yeux recouverts d’une paupière transparente. Les deux nageoires dorsales sont séparées et situées au milieu du dos, les nageoires ventrales étant situées un peu en arrière des nageoires pectorales. La taille peut atteindre jusqu’à 1 m de long et le poids peut dépasser 4 kg.

Le Mulet cabot est une espèce euryhaline : il tolère de fortes variations de salinité et vit ainsi dans les eaux marines, saumâtres et douces. On le trouve aussi dans les eaux polluées et couramment dans les ports. Son aire de répartition est très vaste et englobe toutes les eaux de la ceinture tropicale et tempérée. Dans les mers européennes, il remonte jusqu’au nord du golfe de Gascogne.

Ordre des Perciformes

La perche (Perca fluviatilis) a donné son nom à l’ordre des Perciformes, qui compte plus de 7000 espèces © Giuseppe Mazza

Avec plus de 7000 espèces, les Perciformes forment l’un des groupes les plus nombreux de tous les vertébrés et leur systématique suscite encore des discussions.

Le nom de Perciformes dérive de celui de la Perche (Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758), certainement l’une des espèces les plus connues de cet ordre. Cette espèce mesure en moyenne 20 cm mais peut atteindre jusqu’à 60 cm. Les parties dorsales du corps sont verdâtres et ornées de 5 à 8 bandes verticales sombres, les bandes centrales étant blanchâtres.

Les nageoires sont généralement de couleur vive variant du rouge à l’orange, à l’exception des nageoires pectorales qui sont jaunâtres. Il s’agit d’un poisson d’eau douce, mais résolument euryhalin, que l’on peut trouver en haute mer dans les zones les plus septentrionales, ainsi que dans les estuaires et les lagunes saumâtres.

Le vorace Sandre (Sander lucioperca), originaire du centre-nord de l’Europe et d’Asie occidentale, a été accidentellement introduit en Europe centro-méridionale © Patrick Doll

De lointaine origine eurasienne, la Perche est largement répandue pratiquement dans toute l’Europe, suite aussi à des introductions anthropiques dès 1700.

Le Sandre doré européen, Sandre ou Perche-brochet, (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) est un poisson qui, chez les vieux sujets, peut atteindre et même dépasser 1 mètre de long et le poids de 15 kilogrammes. La livrée du Sandre est brun verdâtre sur la tête, les parties dorsales et les flancs, plus claire sur les parties ventrales. Quelques bandes noires verticales descendent du dos vers les flancs. Les nageoires présentent une couleur verdâtre mouchetée de noir.

Originaire du centre-nord de l’Europe et d’Asie occidentale, le Sandre est un prédateur vorace dont l’introduction dans les eaux de l’Europe centro-méridionale au début des années 1800 a probablement posé de graves problèmes de compétition avec la faune piscicole locale, avec notamment la disparition de formes endémiques.

Gymnocephalus cernua, introduite pour la pêche sportive dans diverses régions d’Europe et d’Amérique, a causé de graves dommages à la faune piscicole locale © Ewout Knoester

Gymnocephalus cernua (Linné, 1758), la Grémille, est une espèce qui affectionne les fonds sableux et graveleux des eaux douces d’Europe et d’Asie, depuis la France jusqu’à la Sibérie.

Ce poisson peut mesurer jusqu’à 25 cm et peser jusqu’à 400 g. La tête est grosse et le corps est équipé d’une grande nageoire dorsale munie d’épines érectiles. La livrée de la Grémille présente généralement une coloration jaune brunâtre avec des reflets métalliques sur le dos, pâle sur le ventre. Ses habitudes sont principalement nocturnes. Souvent introduite pour la pêche sportive dans diverses régions d’Europe et d’Amérique, cette espèce est elle aussi responsable de dégâts considérables sur la faune piscicole locale.

Une autre espèce bien connue de Perciformes est sans aucun doute le Poisson combattant, ou Combattant du Siam (Betta splendens Regan, 1910). Il s’agit d’un petit poisson d’eau douce originaire du bassin hydrographique du Mékong, dans le sud-est de l’Asie, où il vit dans les eaux stagnantes, lacustres et fluviales à faible courant.

Souvent présents dans les aquariums domestiques, les poissons combattants mâles (Betta splendens), très territoriaux, ne tolèrent pas la présence d’autres mâles © Giuseppe Mazza

Il est également assez fréquent dans les rizières et dans les eaux peu oxygénées. L’espèce a par ailleurs été introduite au cours des dernières décennies du XXe siècle en Amérique du Sud et en Indonésie.

Betta splendens présente un corps robuste et effilé ; les mâles atteignent une taille de 6 à 8 cm, les femelles sont légèrement plus trapues et plus petites. La bouche s’ouvre en position supérieure. Comme toutes les espèces de sa famille (celle des Osphronemidae), le Poisson combattant possède une structure respiratoire labyrinthique qui lui permet de respirer l’oxygène directement à partir de l’atmosphère. Pour cette raison, ces poissons sont aussi appelés Labyrinthidae.

Le Poisson combattant présente un dimorphisme sexuel qui, outre la taille du corps et des nageoires, plus développée chez les mâles, se manifeste aussi dans la livrée. Chez les individus sauvages, la livrée des mâles est bleu verdâtre à reflets métalliques sur le corps, la tête est noire et les nageoires sont rouges à reflets métalliques bleu-vert.

Les femelles, en revanche, sont les bienvenues et se reproduisent même dans de petits aquariums, créant pour les œufs un nid de bulles flottant caractéristique © Giuseppe Mazza

En revanche, le corps de la femelle est brun à reflets métalliques et est orné de deux bandes longitudinales brun-rouge. Le phénotype original est cependant moins facile à trouver dans le commerce, au contraire des variétés multicolores aux longues nageoires en forme de voile, issues d’une longue et patiente sélection.

Le Poisson combattant mâle manifeste un sens territorial prononcé et se montre particulièrement agressif envers les autres mâles, surtout pendant la saison de reproduction. La renommée mondiale de cette espèce est liée à cette agressivité des mâles, exploitée par les Thaïlandais qui organisent des paris lucratifs sur l’issue des combats entre deux mâles, d’où le nom commun de Poisson combattant.

Cette pratique est à l’origine d’un processus de sélection traditionnel et minutieux visant à obtenir des individus plus forts et plus agressifs, à la livrée flamboyante, pour les présenter à l’occasion des combats et les commercialiser sur le marché de l’aquariophilie.

À la même famille que le poisson combattant appartient aussi le Poisson Paradis (Macropodus opercularis), très apprécié des aquariophiles pour sa splendide livrée © Peter Voigt

Dans la même famille des Osphronemidae, une autre espèce assez répandue dans les aquariums est le Poisson Paradis (Macropodus opercularis Linnaeus, 1758) : il habite divers milieux d’eau douce en Asie du Sud-Est et colonise également les forêts et les plaines inondées pendant la saison des moussons.

Le corps du Poisson Paradis est plutôt trapu et petit, mesurant 6 à 7 cm de long. Il présente typiquement de longues nageoires dorsale et anale à l’extrémité filamenteuse. La queue est allongée et fourchue avec deux très larges lobes. Les nageoires pectorales sont ovales et les nageoires ventrales sont pointues.

La livrée des mâles est brillante, surtout en période de reproduction. La tête et les parties dorsales sont gris-vert et les flancs rouge vif avec des lignes bleu électrique. Les parties ventrales sont violettes. Les nageoires sont également de couleur pourpre à rouge, à l’exception des pectorales qui sont transparentes. La queue est rougeâtre et ornée d’une ponctuation bleue. Les femelles ont des couleurs moins vives et sont généralement brun clair à reflets bleu rougeâtre.

Avec ses grands yeux, le Poisson-sanglier (Capros aper), de Méditerranée et d’une grande partie de l’Atlantique, peut chasser dans l’obscurité à 100-500 m de profondeur © G. Mazza

Le Poisson-sanglier (Capros aper Linnaeus, 1758) est un Perciforme caractérisé par de grands yeux et un museau particulièrement allongé et pointu à bouche protractile. La taille diffère entre les deux sexes, les mâles ne dépassant généralement pas 15 cm, les femelles, plus grandes, pouvant atteindre 25 cm de long.

Il n’y a qu’une seule nageoire dorsale avec une incision évidente ; les nageoires ventrales sont assez grandes, les pectorales sont petites et les ventrales sont plutôt développées. La queue est large et plate. Le corps est de couleur rouge-orange, parfois orné de bandes plus foncées. Pendant la période de reproduction, la livrée est affectée d’un dimorphisme sexuel évident.

L’aire de répartition de ce poisson couvre une grande partie de l’Atlantique et toute la Méditerranée ; dans ces eaux, on le trouve de préférence sur des fonds vaseux, à des profondeurs variant entre 100 et 500 mètres.

Ordre des Bleniiformes

L’ordre des Bleniiformes réunit un millier d’espèces naguère intégrées parmi les Perciformes. Se déplaçant sur les fonds marins, ces poissons n’ont généralement pas besoin de vessie natatoire. Leurs écailles sont souvent remplacées par un mucus protecteur. Long de quelques centimètres, Aidablennius sphynx est le plus petit d’entre eux © Eleftherios Katsillis

Autrefois compris dans les Perciformes avec le statut de sous-ordre, ces poissons, avec d’autres groupes mineurs, ont récemment été élevés au statut systématique d’ordre indépendant.

Il s’agit de poissons au corps généralement allongé, souvent en forme d’anguille. Leur taille varie de quelques centimètres pour la Blennie sphinx (Aidablennius sphinx Valenciennes, 1836) à près de 2,40 m pour le Poisson loup à ocelles (Anarrhichthys ocellatus Ayres, 1855) du Pacifique Nord. Chez la plupart des espèces de l’ordre, le corps est dépourvu d’écailles et recouvert d’une épaisse couche de mucus, caractéristique d’où l’ordre tire son nom et qui vaut à de nombreux représentants d’être désignés, en italien, par le nom générique de Bavose (baveux).

En règle générale, les nageoires dorsale et anale des Bleniiformes sont bien développées ; chez certaines espèces, les nageoires dorsale, anale et caudale sont fusionnées en une frange continue. En revanche, les nageoires ventrales sont réduites et déplacées vers l’avant des nageoires pectorales, voire absentes. De nombreux représentants de l’ordre portent sur la tête, au-dessus des yeux, des tentacules simples ou ramifiés et, chez certaines espèces, une crête céphalique en forme d’écusson. La forme et le développement des tentacules et de l’écusson diffèrent chez les deux sexes.

Le Poisson loup à ocelles (Anarrhichthys ocellatus) du Pacifique Nord est le géant de l’ordre avec près de 2,40 m de taille © Neil McDaniel

La bouche est large et généralement armée de dents implantées dans les mâchoires dont les éléments latéraux sont plus développés et caniniformes. La livrée est souvent vive et variée. Une caractéristique intéressante de la plupart des espèces est la rapidité avec laquelle elles peuvent changer de livrée, changeant de couleur en fonction de la situation environnementale et traduisant des attitudes variées comme la menace, la soumission, le camouflage, la défense de la progéniture.

En période de reproduction, les femelles sont attirées par les mâles dans leur refuge, où a lieu l’accouplement. Les femelles pondent généralement des œufs fécondés à l’intérieur de l’abri du mâle, constitué d’une anfractuosités dans un rocher ou d’une coquille vide. À son tour, le mâle surveille et défend la couvée et la ventile à l’aide de ses nageoires pectorales jusqu’à ce que tous les œufs aient éclos. Il naît généralement des formes larvaires qui acquièrent plus tard les caractéristiques des adultes.

Essentiellement zoophages, la plupart des Bleniiformes se nourrissent principalement de polychètes, de crustacés et de mollusques, avec également de petites quantités de végétaux. Ils n’ont pas d’estomac et leur canal intestinal est plutôt court. Peu d’espèces sont purement phytophages.

La plus grande famille est celle des Blenniidae, comme Alticus saliens, qu’on trouve à des profondeurs considérables comme dans les bassins récifaux ou hors de l’eau © Frank Deschandol

Les Bleniiformes comptent environ un millier d’espèces regroupées en 15 familles pour certaines desquelles les connaissances sont extrêmement limitées. La famille la plus nombreuse et la plus variée est certainement celle des Blenniidae, qui compte des espèces adaptées aux conditions de vie les plus diverses. Les représentants de cette famille se rencontrent aussi bien à des profondeurs considérables que dans des eaux moins profondes ou même dans des bassins récifaux. Certaines espèces habitent les fonds rocheux et même les milieux marécageux à mangroves. La grande majorité des Blenniidae sont des espèces typiquement benthiques, dépourvues de vessie natatoire. Plusieurs espèces, en particulier celles du genre Blennius, sont capables d’aller hors de l’eau.

La répartition des Bleniiformes est très vaste, la plupart des espèces vivant dans les eaux tempérées et tropicales, saumâtres et douces. Un groupe limité d’espèces est restreint aux eaux du continent australien, d’autres vivent principalement dans les eaux de la région arctique, et d’autres encore sont limitées au Pacifique Nord. Un bon nombre de représentants de l’ordre appartenant au genre Blennius sont cantonnés à la Méditerranée.

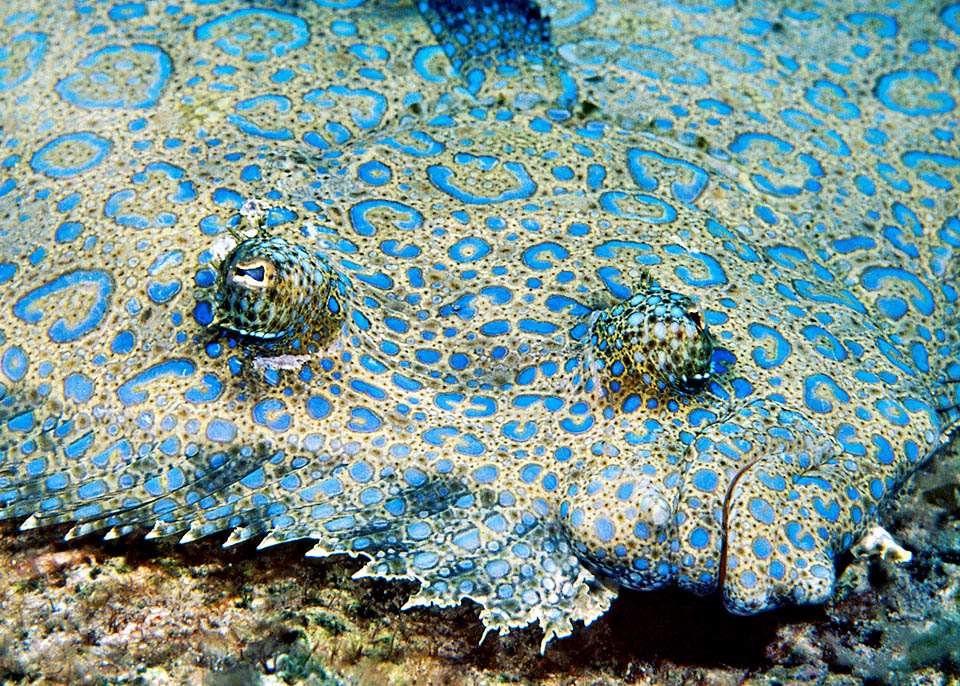

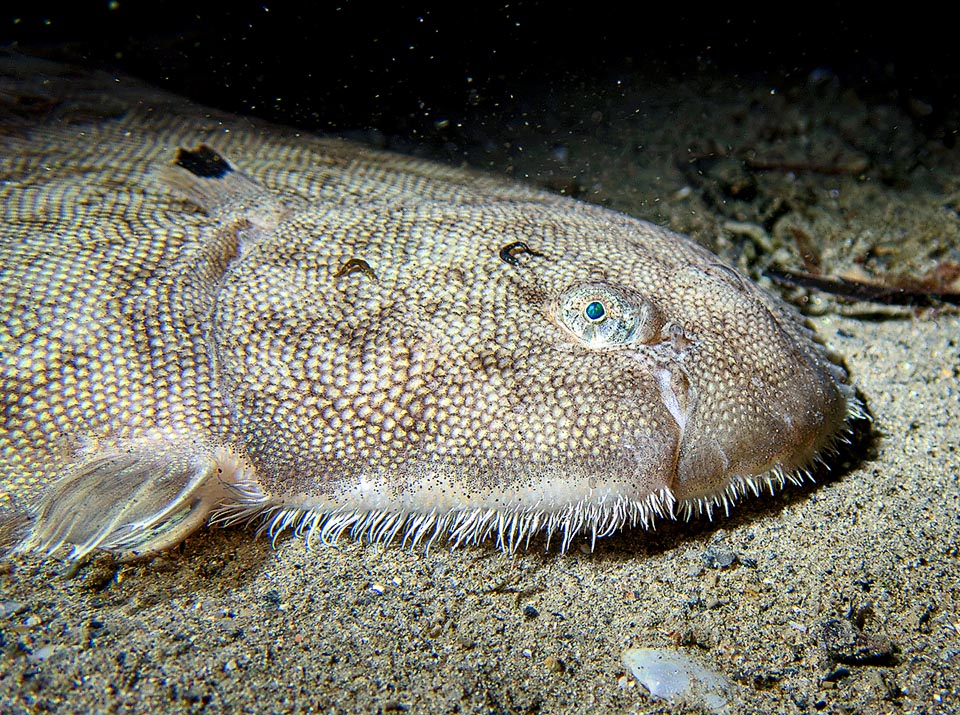

Ordre des Pleuronectiformes

Les Pleuronectiformes sont des poissons plats, tel Pleuronectes platessa, avec une face aveugle et dépigmentée pour être la plupart du temps posée sur le fond marin © Giuseppe Mazza

Appelés également Heterosomata, les poissons Actinopterygii de cet ordre sont caractérisés par la particularité de présenter à l’état adulte un corps asymétrique où les deux yeux sont positionnés du même côté, dit côté oculaire, l’autre côté en étant dépourvu (côté aveugle).

Chez certaines espèces, le côté oculaire est le côté droit, chez d’autres, c’est l’inverse. En raison de cette conformation physique particulière, ces poissons acquièrent également un type de nage particulier appelé nage unilatérale, d’où leur nom scientifique de Pleuronectiformes.

Le corps de ces poissons est très aplati dans le sens latéral, légèrement convexe du côté oculaire et plat du côté aveugle, d’où, aussi, leur nom commun de Poissons plats ; ce côté est également dépigmenté.

Les yeux, normaux chez les jeunes, migrent en grandissant du côté pigmenté et les adultes nagent donc en biais © Giuseppe Mazza

Le corps des adultes de Pleuronectiformes est recouvert d’écailles cycloïdes, cténoïdes ou tuberculées ; les deux nageoires pectorales sont de longueurs différentes, celle du côté oculaire est plus développée ; les nageoires ventrales sont réduites ou absentes et les impaires sont symétriques.

Les adultes sont presque toujours dépourvus de vessie natatoire.

La taille des adultes varie de 2 cm à plus de 2,5 m chez le Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus Linnaeus, 1758).

La livrée est mimétique, généralement de couleur brunâtre marbrée de taches sombres et claires du côté oculaire, uniformément blanchâtre du côté aveugle.

Ainsi, à l’état larvaire, ce Symphurus nigrescens avait des yeux de chaque côté, comme tous les poissons © Stergios Vasilis

Avec plus de 700 espèces, les Pleuronectiformes sont pratiquement cosmopolites. Ils vivent principalement sur les fonds vaseux ou sablonneux des eaux côtières, où ils passent la majeure partie de leur vie couchés sur leur côté aveugle, confondus dans leur environnement.

Souvent, ils s’enfouissent dans le sable ou la boue du fond, laissant dépasser leurs yeux pour repérer les proies en approche ou pour échapper à un éventuel prédateur.

Certaines espèces, comme Hippoglossus hippoglossus, se rencontrent jusqu’à 2 000 m de profondeur, d’autres vivent dans des sources thermales en eau profonde, d’autres encore dans des milieux d’eau douce.

Détail de Bothus mancus, Pleuronectiforme de l’Indo-Pacifique tropical. Les yeux se meuvent indépendamment et voient dans toutes les directions. Ils stimulent les chromatophores pour changer de motifs et de couleurs ; quand ils sont absents ou recouverts de sable, le poisson ne peut pas interagir et reste uniformément sombre © Keoki Stender

De nombreuses espèces ont une grande importance économique et font l’objet d’une pêche intensive pour l’alimentation humaine.

Excellentes nageuses, plusieurs espèces de cet ordre effectuent des migrations saisonnières, passant des eaux peu profondes des zones d’alimentation estivales aux zones de frai plus profondes en période hivernale. Les femelles y pondent des œufs pélagiques d’où éclosent des larves à symétrie bilatérale qui nagent comme les autres poissons.

La différence morphologique entre les larves et les adultes est telle que les premières ont longtemps été considérées comme un groupe taxonomique à part entière. Plus tard, les larves mènent une vie benthique et subissent un processus de transformation avec la migration d’un œil vers le côté opposé de la tête et l’acquisition d’un mode de nage latéralisé.

Le Flet commun (Platichthys flesus) est une espèce euryhaline qui peut remonter les cours d’eau sur de longues distances. Les yeux sont situés sur le côté droit du corps © Hans Hillewaert

Voici, parmi les nombreuses espèces de l’ordre, celles qui sont les plus connues.

Le Flet d’Europe, ou Flet commun (Platichthys flesus Linnaeus, 1758), est un Pleuronectiforme d’environ 30-40 cm de long, dont les yeux sont situés sur le côté droit du corps. L’espèce se caractérise par la présence d’une série de tubercules épineux, formés par de plus grandes écailles, situés à la base des nageoires dorsale, anale et pectorale.

Cette espèce euryhaline fréquente les fonds vaseux et sablonneux et les lagunes, et peut remonter les fleuves loin de l’embouchure. Son aire de répartition est discontinue et comprend l’Atlantique Nord jusqu’au détroit de Gibraltar, le nord de la mer Adriatique et les mers Noire et d’Azov.

La Limande sole (Microstomus kitt), originaire des mers d’Europe du Nord, aime les eaux peu profondes à fond caillouteux, mais peut descendre jusqu’à 200 m environ © Hans Hillewaert

Le Carrelet ou Plie commune (Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758) peut atteindre 70 cm. Ses deux yeux sont situés sur le côté droit de son corps. Une crête osseuse est généralement présente derrière les yeux. Du côté oculaire, la livrée est vert brunâtre, agrémentée de taches punctiformes orange. La face aveugle est blanc nacré.

Il s’agit d’une espèce marine vivant sur les fonds vaseux et sablonneux du plateau continental européen, à des profondeurs, habituellement entre 10 et 200 m, dans la mer de Barents et dans l’est de l’océan Atlantique, de l’Islande à la péninsule ibérique.

La Limande sole (Microstomus kitt Walbaum, 1792) est originaire des mers d’Europe du Nord où elle affectionne les eaux peu profondes aux fonds caillouteux, jusqu’à des profondeurs de plus de 200 m.

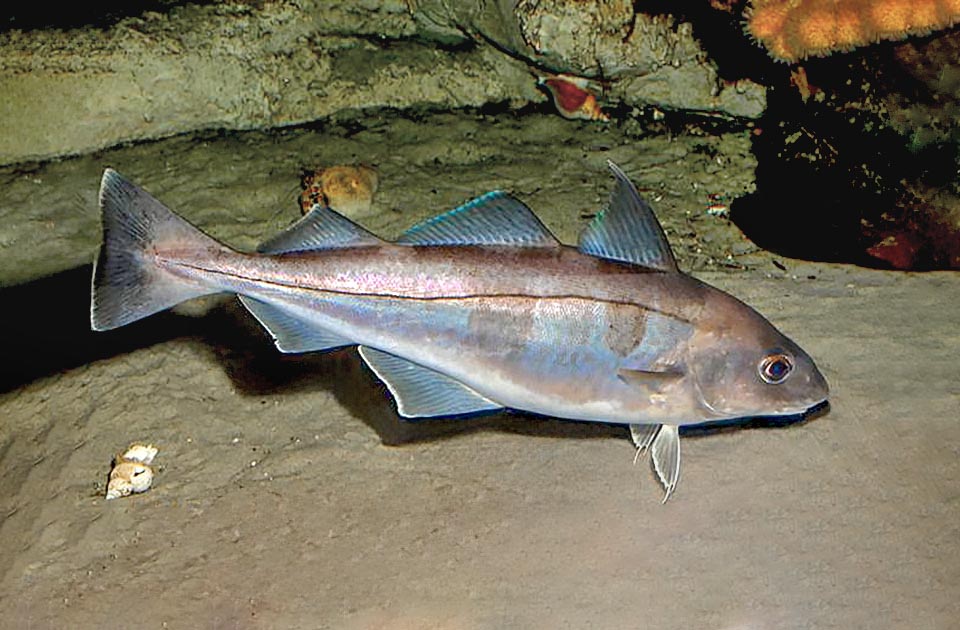

Le Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), géant de l’ordre avec près de 3 m de long et un poids d’environ 230 kg, peut descendre jusqu’à 2000 m © Vsevolod Rudyi

L’origine du nom commun est incertaine et n’a en tout cas rien à voir avec la couleur ou même le goût du citron. Il n’est pas certain que le nom “limanda” fasse référence à la texture dure de la peau, semblable à une lime, ou au fait que ce poisson se trouve fréquemment dans la vase des fonds marins. La Limande sole atteint plus de 60 cm. La surface oculaire, qui est le côté droit, prend une coloration brun-rougeâtre, tachetée de rose, d’orange, de vert et de jaune. Le côté aveugle du poisson est blanchâtre. La bouche est généralement très petite et le pédoncule caudal est large.

Plusieurs espèces de Pleuronectiformes sont désignées sous le nom générique de Flétan. Il s’agit en particulier du Flétan de l’Atlantique ou Flétan blanc (Hippoglossus hippoglossus Linnaeus, 1758), du Flétan du Pacifique (Hippoglossus stenolepis Schmidt, 1904), et du Flétan noir ou Flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides Walbaum, 1792).

Hippoglossus stenolepis, que l’on trouve également dans les eaux du Pacifique Nord, est un grand Pleuronectiformes dont la taille peut dépasser 2,5 m © Jackson W.F. Chu

Poisson démersal, le Flétan de l’Atlantique vit près des fonds marins ; en hiver, une fois commencée la reproduction, il se concentre sur les bords du plateau continental, sur les fonds desquels il fraye entre 180 et 500 m environ.

Puissant nageur, le Flétan de l’Atlantique est capable de migrer sur de longues distances et d’effectuer des déplacements saisonniers récurrents entre les zones estivales d’alimentation, plus superficielles, et les zones hivernales de reproduction, plus profondes.

La dénomination ”flétan” se réfère notamment aux espèces des genres Hippoglossus et Reinhardtius, dont voici quelques exemples.

Hippoglossus hippoglossus est un poisson plat typique à grande bouche et aux deux yeux situés sur le côté droit. La livrée est gris brunâtre du côté oculaire et blanchâtre du côté aveugle.

Beaucoup plus petite, Limanda limanda, fréquente dans les mers du nord de l’Europe, dépasse rarement 40 cm et 1 kg © Pat Webster @underwaterpat

Ce poisson fait partie des géants de l’ordre et atteint ou dépasse 2,5 m de long pour un poids d’environ 230 kg.

De mœurs benthiques, la distribution du Flétan de l’Atlantique s’étend à l’Atlantique Nord et à l’Océan Arctique où on peut le trouver aussi bien sur des fonds mobiles qu’en eaux libres à une grande distance du fond.

Le Flétan du Pacifique (Hippoglossus stenolepis Schmidt, 1904) est un poisson qui peut atteindre ou dépasser 2,5 mètres et qui vit dans les eaux du Pacifique Nord. En général, les jeunes vivent dans les eaux côtières ; à mesure qu’ils grandissent, ils se déplacent vers des eaux plus profondes, en bordure du plateau continental. C’est un prédateur d’invertébrés, en particulier de crabes, de calmars et de palourdes, ainsi que d’autres poissons.

La Sole commune (Solea solea) que l’on trouve dans les mêmes eaux, mais aussi en Méditerranée et en mer Noire, a une taille similaire © Frédéric ANDRE

Le Flétan noir ou Flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides Walbaum, 1792) est assez semblable au Flétan de l’Atlantique dont il se distingue par un corps plus plat et une bouche encore plus grande. La livrée est brun très foncé sur la face oculaire et également sur la face aveugle.

La Limande commune (Limanda limanda, Linnaeus 1758) est un petit poisson de 20 à 40 cm de long, pesant jusqu’à 1 kg, dont l’apparence est similaire à celle de la Plie d’Europe, et dont les deux yeux se situent normalement sur le côté droit du corps. Originaire des mers peu profondes de l’Europe du Nord, on le trouve dans les eaux côtières de l’Atlantique Nord-Est, du golfe de Gascogne à la mer du Nord et à la partie occidentale de la mer Baltique, où il vit de préférence sur des fonds sablonneux jusqu’à des profondeurs d’environ 100 mètres.

Elle vit sur des fonds sableux meubles jusqu’à 200 m de profondeur, ainsi que dans les lagunes et les eaux saumâtres des estuaires © Pierre Corbrion

La Sole commune, ou Sole franche (Solea solea Linnaeus, 1758), est un Pleuronectiformes qui mesure en moyenne environ 30 cm et peut, bien que rarement, atteindre 50 cm de long. Son museau est proéminent, sa mâchoire est saillante et ses deux yeux sont placés du côté droit (oculaire). La nageoire dorsale unique est plus longue que la nageoire anale ; toutes deux sont reliées par une membrane à la nageoire caudale, qui est petite et arrondie.