Elles sont belles, ces plantes grasses surtout sud-africaines aux fleurs en étoile ! Et pour la plupart, elles exhalent une odeur de poisson pourri ou de viande en putréfaction… Impitoyables avec les pollinisateurs, elles escroquent les insectes en limite des déserts.

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Jean-Marc Linder

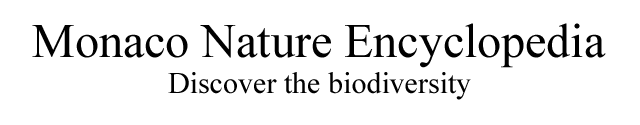

La fleur est comme une boîte chinoise : une corolle en forme d’étoile à cinq pointes, avec, au milieu, trois petites étoiles plus petites, formées par les lobes d’une structure très complexe appelée “couronne”.

Qui va la sentir aura probablement un mouvement de recul, parce que la plupart des Stapeliae sentent le poisson ou la viande avariés. Par ailleurs, d’un point de vue botanique, tout semble absurde.

Les stigmates, les organes féminins, sont camouflés, tout juste accessibles par de très petits orifices ; contrairement à la plupart des plantes, les grains de pollen ne se dispersent pas mais ils restent attachés les uns aux autres, hermétiquement enfermés dans dix sacs.

Je les observe de près : comme des cerises, ils sont appariés par des sortes de fourches spécifiques à la famille, les “translateurs”, qui harnachent les insectes et les forcent à porter, deux par deux, les lourdes masses de pollen. Étranges structures que ces translateurs, faites non pas de cellules comme le reste de la fleur, mais d’un matériau résineux particulier, résistant et élastique, solidifié suivant une forme bien précise.

Il y a de quoi susciter la curiosité et désorienter les experts !

Pour trouver ces mystérieuses fleurs en étoile, pour les voir dans la nature et les admirer dans les plus belles collections, je suis allé en Afrique du Sud, où on trouve environ la moitié des espèces. Car en Europe, hormis la rarissime Caralluma europaea, présente en Italie à Lampedusa et en Espagne près d’Almeria, il faut l’obstination des passionnés pour finir par trouver des Stapeliae, à moins de se rendre dans quelque jardin botanique spécialisé en plantes succulentes comme le Jardin Exotique de Monaco.

Sous la voûte céleste du sud, elles fleurissent depuis des millénaires jusque dans les déserts où la vie parait impossible, à l’abri de rochers ou d’arbustes. Ces plantes de très ancienne lignée enfoncent leurs racines jusqu’au Crétacé. Elles ne sont pas pour autant des fossiles vivants comme c’est souvent le cas des espèces bizarres : elles forment un groupe dynamique, en pleine évolution, prêt à remettre en cause des choix du passé pour adopter des solutions de vie plus avantageuses.

Tout au contraire m’apparaissent comme des “fossiles vivants” ceux qui les étudient : John Lavranos, Larry Leach et d’autres amis de là-bas, types de personnages depuis longtemps “éteints” en Europe, qui, à la veille de l’an 2000, parviennent encore à découvrir des plantes supérieures “belles et impossibles” et, comme aux temps héroïques de Linné, leur donnent un nom.

En un peu plus de trente ans, John, botaniste explorateur, collaborateur du célèbre Jardin Botanique du Missouri à Saint Louis, a décrit plus de 50 des quelque 250 Stapeliae existants, tandis que Larry, sympathique vieux bonhomme d’environ 80 ans, après avoir baptisé beaucoup d’entre elles, navigue depuis des années en tenant bon la barre au milieu des publications souvent contradictoires des différents auteurs.

Il se lève à l’aube : petit déjeuner frugal, quelques mètres à pied entre le logis et le laboratoire, puis il est à la binoculaire du Karoo Botanic Garden de Worcester de 7h30 du matin au coucher du soleil, au milieu de montagnes de livres, d’herbiers et de plantes conservées dans le formol.

Il utilise la riche collection du Jardin pour ré-étudier les fleurs et les textes, remettant constamment en question la systématique des Stapeliae, tribu d’Asclepiadaceae au plan botanique. Toutes les 2 à 3 heures, il s’offre une tasse de thé, mais il ne peut pas se permettre le luxe d’une interview.

“Il me reste peu d’années à vivre”, répète-t-il en souriant, “et je veux terminer mon travail”.

Après quoi, stimulé par les questions, il me montre les trois premiers volumes publiés et se laisse aller un peu.

“Autrefois”, m’explique-t-il, “quand l’espèce était perçue comme un ensemble de caractères statiques, immuables depuis la création, et non comme l’état actuel d’une continuité évolutive, la grande variabilité des Stapeliae a poussé à distinguer des centaines d’espèces, inexistantes en réalité. Aujourd’hui, il faut toutes les reclasser, une par une, en fonction des nouvelles découvertes et de critères de regroupement plus appropriés.”.

Il évoque les nouveaux genres, la forme des corolles, la manière dont elles sont attachées aux tiges. Puis, au microscope, j’observe les mystérieux sacs polliniques : on dirait de petits reins avec un bizarre petit tube sur le côté.

“Dans la fleur”, continue Larry, “ils sont situés juste au-dessus des cavités dans lesquelles le nectar est stocké. Quand, attiré par l’odeur, un insecte arrive, une patte, l’antenne ou la trompe se prend presque toujours dans le translateur. Il ne peut plus s’en libérer et repart chargé des deux sacs polliniques, ainsi transportés jusqu’à une autre fleur”.

Je l’interromps : “Mais s’ils sont parfaitement étanches, comment se fait la fécondation ? ”.

Il continue : “Il suffit que l’un d’entre eux tombe près du stigmate ; alors intervient le petit tube, qui s’allonge comme une racine et finit par l’atteindre”.

Comme avec un tel système un seul grain de pollen est suffisant, on se demande à quoi servent tous les autres.

On l’ignore. Il s’agit probablement d’une survivance du passé ; à l’avenir, une fois “assimilée” l’efficacité du translateur, leur nombre pourrait bien se réduire en conséquence.

J’arpente le jardin durant une semaine avec un Hasselblad équipé de monstrueux téléobjectifs, espionnant l’éclosion de centaines de fleurs, et je demande à tous les botanistes que je rencontre où je peux en trouver de belles, “dans la nature et le paysage”.

Les Stapeliae sont en fait des plantes très mimétiques, avec des fleurs capricieuses, souvent minuscules, qui fleurissent un peu quand elles le veulent. Enfin Ernest Van Jaarsveld m’appelle du célèbre jardin botanique de Kirstenbosch pour m’apprendre que dans une station près de Cape Town, Orbea variegata est en fleur, mais que la photographier “pendant la journée peut créer des problèmes”.

Je ne comprends pas bien le discours, mais je le rejoins aussitôt et quelques heures plus tard nous sommes dans une baie enchantée, encadrée d’énormes blocs rocheux. Et là, les grandes fleurs jaunes tigrées d’Orbea variegata embellissent les rochers surplombant la mer, mais elles présentent le “petit” inconvénient de pousser à proximité de l’unique plage nudiste d’Afrique du Sud. Je réaliserai plus tard le gros plan habituel avec le flash.

Je vais photographier les Stapeliae dans la nature avec John Lavranos, en Namibie. Avec deux jeeps, nous partons à leur recherche là où personne n’a plus mis les pieds depuis des années, où la pluie est un événement rare et où les températures peuvent dépasser 45 °C pendant la journée. La vie dépend de mille astuces et des incroyables brumes matinales qui se forment le long de la côte, à cause du courant froid de Benguela. Quand les vestiges d’antiques rochers cyclopéens écrasés par le soleil se colorent tout à coup de milliers de lichens jaunes et rouges, on sait que l’eau se condense. Et là, souvent, sous les rochers, on trouve les Stapeliae.

“Elles cherchent un abri contre le soleil”, commente John Lavranos, “les racines restent au frais et collectent aussi la rosée qui coule le long des rochers au petit matin”.

Elles ressemblent à des cactus aux tiges arrondies, gonflées d’eau, leurs feuilles sont réduites en appendices plus ou moins évidents et épineux pour réduire l’évaporation et condenser l’humidité atmosphérique.

Il continue : “On les appelle les Concombres des Bushmen. Certaines espèces, savoureuses et désaltérantes, risquent l’extinction”.

Je n’ose pas les goûter, mais, curieux, je hume les petites fleurs.

John m’explique encore : “Elles ne sentent pas toutes la viande ou la poisson avariés. Celles qui poussent dans le désert, où il y a très peu d’insectes à part quelques mouches, doivent nécessairement s’adapter aux mauvais goûts des pollinisateurs, mais environ 20% dégagent un agréable parfum de pommes, de bananes ou de fruits mûrs, qui attire irrésistiblement les moucherons”.

Plus loin, je remarque quelques étranges “cornes” qui jaillissent des tiges, énormes si on les compare aux plantes.

Ce sont les fruits caractéristiques des Stapeliae : ils contiennent des centaines de graines, qui se dispersent avec leur ombrelle sur des kilomètres, portées par le vent sec du désert. Elles tombent, remontent et stoppent finalement là où il y a un obstacle : sous les pierres, précisément. Là, la vie est possible : elles attendent encore la pluie durant des années et quand, miraculeusement, elle survient enfin, elles germent très vite, parfois en 24 heures.

John me fait encore observer : “Souvent, le calice des fleurs fécondées ne tombe pas en même temps que la corolle pour laisser place au fruit, il peut s’écouler six mois avant que les graines soient produites. Ainsi, la plante a une seconde chance de se reproduire, qu’elle gère ensuite mystérieusement, suivant la conjoncture climatique”.

Certains soutiennent que les Stapeliae sont arrivés en Afrique du Sud en provenance de l’Inde, parcourant peu à peu plus de 10.000 km avec leurs graines volantes. Ils s’appuient sur le fait que Frerea indica, la seule Stapeliae à feuilles, ne pousse qu’en Inde, et que chez les plantes le manque de feuilles est une exception, une adaptation, un fait – et donc une conséquence.

Mais John n’est pas vraiment convaincu : “Il n’existe pas de fossiles pour étayer cette théorie ; de plus la fleur de Frerea, pratiquement identique aux autres, ne présente aucun caractère d’archaïsme. Le centre du développement des Stapeliae était probablement situé en Afrique de l’Est, où peut-être elles ont été feuillues durant un temps ; de là, elles ont ensuite poussé vers le sud et vers le nord-est jusqu’en Inde. Aujourd’hui l’Afrique du Sud héberge plus de la moitié des espèces, puis viennent la Somalie, l’Érythrée, le sud-ouest de l’Arabie et le nord-est du Kenya avec environ 35%, et les 15% restants sont répartis en Afrique du Nord, en Europe, en Inde et à Madagascar, où a récemment été trouvée l’espèce Stapelianthus hardyi“.

Quelques jours plus tard, au Jardin botanique de Pretoria, j’ai comme guide son découvreur, Dave Hardy, responsable du jardin et des serres. On passe d’émerveillement en émerveillement, puis on remarque, sur une plante, parmi les fleurs normales, d’improbables étoiles à 4 pointes. Ce n’est pourtant pas un cas rare et chez Van Zanten, collectionneur de Pretoria, j’en découvre une à 6. Des phénomènes similaires ont également été relevés à Monte-Carlo.

Personne n’ose avancer d’explication précise. La recherche inlassable de “nouvelles voies” par les Stapeliae montre cependant clairement que l’évolution n’est pas un fait révolu, qu’elle est au contraire bien actuelle, et que la “création” n’est pas achevée – même si cette pensée ne nous est pas familière.

COMMENT ON LES CULTIVE

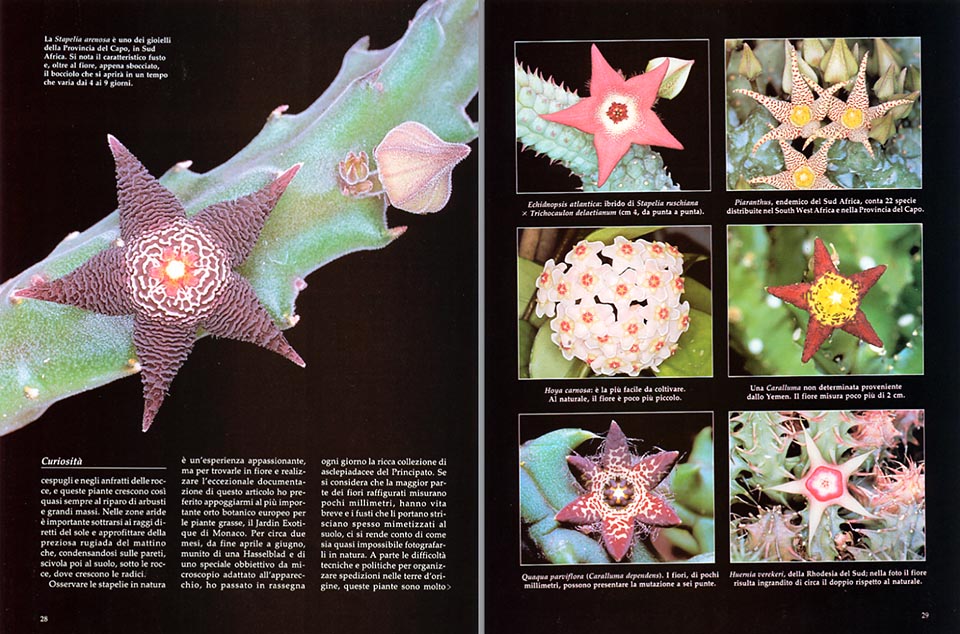

Certaines Asclepiadaceae, proches parents des Stapeliae, peuvent être facilement cultivées sur une terrasse ou dans la maison.

La “Fleur de porcelaine” (Hoya carnosa), par exemple, peut être trouvée dans tous les jardins. C’est une grimpante à feuillage persistant, aux tiges volubiles avec des radicelles adventices, très propre à encadrer fenêtres et vérandas.

Les feuilles, ovales-oblongues, acuminées et charnues, peuvent être variées ; rassemblées en élégants parapluies hémisphériques, les incroyables fleurs en étoile éclosent du printemps à l’été, dégageant la nuit un parfum intense douceâtre. Répartie du sud de la Chine jusqu’au Queensland, en Australie, cette espèce a besoin de beaucoup de lumière, d’arrosages fréquents en été et d’une température d’au moins 10 °C. Elle se multiplie facilement par boutures apicales ; le sol doit être riche, sablonneux, et bien drainé pour éviter la pourriture aux racines.

On cultive de manière analogue Hoya purpureo-fusca, Hoya linearis, et Hoya bella, qui se prête à la confection de très jolis paniers suspendus.

Qui dispose d’une véranda chauffée et bien éclairée peut aussi cultiver facilement Asclepias curassavica, tandis qu’Asclepias syriaca aux grappes de fleurs roses pousse en plein air jusqu’à environ 600 mètres d’altitude.

Dans les pays anglo-saxons, derrière les vitres, il n’est pas rare de trouver Ceropegia ampliata aux fleurs comme des montgolfières, et Ceropegia sandersonii, une des rares fleurs vertes ; la “Chaîne des cœurs” (Ceropegia woodii), espèce aux corolles modestes avec d’insolites cascades de feuilles en cœur, est très répandue.

Elle est souvent utilisée dans les serres comme porte-greffe pour les Stapeliae tropicales. Il suffit de décapiter son petit tubercule émergeant du sol et d’accoler, avec deux élastiques, la tige de la plante rare, coupée à la base, en faisant attention qu’aucune bulle d’air ne se forme au point de contact. En 8 jours, la greffe a pris et on peut retirer les élastiques.

Si cela résout certains problèmes, la culture des Stapeliae reste néanmoins un métier de spécialiste, parce qu’il faut lutter en permanence contre le “mal blanc” et les autres champignons microscopiques qui, à l’improviste, surgissent de nulle part dès que l’humidité augmente.

Comme le suggère John Lavranos, mieux vaut se limiter aux espèces sud-africaines tolérantes au froid, et les tenir en plein air et au plein soleil, là où le climat le permet.

En hiver, à Johannesburg et au Cap, le température peut descendre jusqu’à -6 °C, mais pendant la journée, elle atteint 15 ou 20 °C. Les Stapeliae résistent donc aussi au gel, mais pas au froid prolongé.

Sous climats méditerranéens, ils pourraient être installés dans des “poches” bien drainées, sur des pierres exposées au soleil, pour retenir la chaleur et créer, pendant les mois critiques en particulier, le microclimat approprié.

GARDENIA + NATURA OGGI + SCIENZA & VITA – 1987