Famiglia : Cistaceae

Testo © Prof. Paolo Grossoni

Molto comune nell’isola di Creta, Cistus creticus è un arbusto sempreverde, alto fino a 150 cm, con chioma molto ramificata e procombente © lougarou

Cistus creticus L. (1753) appartiene al genere Cistus L. (1753), famiglia Cistaceae Juss. (1789). L’epiteto nominale ‘creticus’ fa riferimento a Creta dove è molto comune nelle zone rurali; sia pure in modo scorretto, vengono ancora utilizzati i due sinonimi Cistus incanus auct. e Cistus villosus L.

In italiano è chiamato Cisto rosso, Rosola, Cisto di Creta, in francese Ciste rose, Ciste de Crète, Ciste blanchâtre, Ciste de Corse, in inglese Pink rock-rose, Cretan rock-rose, Hoary rock-rose (l’ultimo nome è usato anche per altre cistacee), in spagnolo Jara macho, Estepa menorquina, in tedesco Kretische Zistrose, Graubehaarten Zistrose.

Cistus creticus è un arbusto sempreverde, alto 100-130(150) cm, con chioma molto ramificata e procombente. Per la densa pubescenza che li ricopre, i rami dell’anno si presentano lanuginosi e biancastri. In condizioni di siccità prolungata la pianta tende a sviluppare rami nani (brachiblasti) con foglie pseudoverticillate, più coriacee e di dimensioni molto minori.

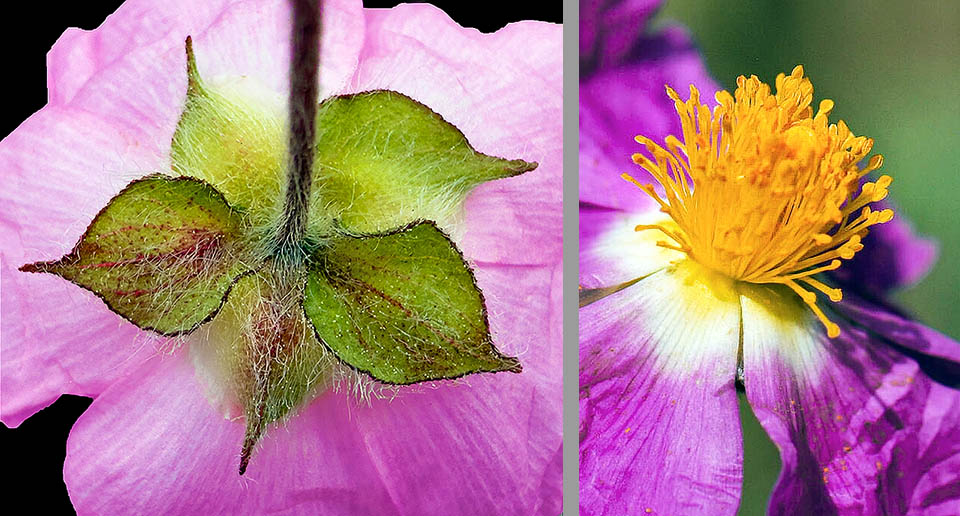

Per la densa pubescenza, i rami dell’anno si presentano lanuginosi e biancastri. I fiori primaverili, ermafroditi, vanno da 1 a 8 portati da infiorescenze terminali ombrelliformi © timbuktu (sinistra) © Mark K. James (destra)

Le foglie sono opposte, decussate e subamplessicauli con il picciolo breve (3-15 mm) o, nelle foglie superiori, quasi nullo mentre la lamina è piuttosto piccola, 20-50 x (8)10-20 mm, coriacea, da subrotonda a oblungo-lanceolata; sopra è rugoso-reticolata, verde o grigio-verde, sotto è più chiara e con un reticolo nervale rilevato. Il margine, segnato da un denso feltro biancastro, è intero e spesso increspato.

I fiori, ermafroditi e in numero variante da 1 a 8 su infiorescenze terminali ombrelliformi, sono portati da pedicelli lunghi 5-15(30) mm, robusti e fittamente pubescenti che iniziano all’ascella di foglioline bratteiformi lanceolate. La fioritura è primaverile e può proseguire fino alla fine di giugno.

La corolla, effimera, ha un diametro di 4-5 cm; ha 5 petali varianti da rosa chiaro a rosso-violaceo con, in genere, un’unghia basale giallo chiara; l’aspetto è spiegazzato e il margine è denticolato. Il calice è formato da 5 sepali triangolari lungamente pelosi, di cui i 3 esterni più grandi. Gli stami, numerosi e di color giallo arancio, circondano il sottile pistillo.

La corolla, larga 4-5 cm, effimera, con 5 petali spiegazzati come negli altri Cistus, può avere varie tonalità di rosso © Bob Walker

L’impollinazione è entomogama. Il frutto è una capsula deiscente di 7-9 mm, ovoidale, bruna, villosa e ripartita internamente in 5 logge; matura fra la tarda estate e gli inizi dell’autunno ma resta sulla pianta fino alla stagione fredda quando libera numerosi semi (1-1,2 mm) di colore paglierino. Il numero cromosomico è 2n = 18.

Specie termofila ed eliofila, vuole terreni soleggiati, ben drenati, possibilmente sabbiosi o pietrosi; è indifferente al pH, purché non estremo. Per breve tempo tollera temperature fino a -10/-12 °C, in caso contrario la pianta va protetta nel periodo invernale.

Come gli altri cisti, in caso di incendio è una pirofita attiva sia per la capacità di ripresa delle gemme non danneggiate del cespo basale sia, nei semi, per gli adattamenti fisiologici (dormienza) e morfologici (durezza dei tegumenti e conformazione dell’embrione) che permettono loro di superare indenni l’evento catastrofico.

Il cisto rosso cresce lungo i margini di cenosi arboree negli arbusteti e in garighe consociandosi spesso con Cistus salviifolius L.. Quando la concorrenza e/o il pascolo sono ridotti la rinnovazione può affermarsi fino a formare cisteti anche estesi.

Cistus creticus è presente in buona parte delle regioni mediterranee: è spontaneo in Marocco, nella penisola iberica centro-orientale (bacino del fiume Júcar e Minorca) e nella Francia meridionale (Provenza e Corsica) ma, limitatamente alle coste mediterranee, è molto più comune dall’Italia e relative isole alla penisola balcanica, alle isole dell’Egeo orientale, a Creta, a Cipro e lungo le coste dell’Asia Minore. Si è naturalizzato in Australia, in Nuova Zelanda e in California.

Il cisto rosso è soprattutto pianta ornamentale che rientra nel clade PPC (‘Purple Pink Clade’) ma viene utilizzata per stabilizzare suoli incoerenti o per prevenire erosioni dopo il passaggio del fuoco.

Il miele è molto apprezzato e la resina, molto simile al ‘ladano’ del cisto ladanifero, trova impiego nella produzione di cosmetici e profumi, nell’industria dolciaria come aromatizzante e, per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, in erboristeria. Il ‘De materia medica’ di Dioscoride Pedanio (I sec. d.C.) lo indica come diuretico, analgesico e calmante per la tosse. L’infusione delle foglie secche serve per ottenere una tisana ricca in polifenoli e in flavonoidi antiossidanti.

Il calice è formato da 5 sepali triangolari pelosi, con i 3 esterni più grandi. L’unghia basale dei petali è giallo chiara. Numerosi stami giallo arancio circondano il sottile pistillo © Giuseppe Mazza (sinistra) © Konrad and Roland Greinwald (destra)

Nel passato, l’alto grado di polimorfismo fra le piante di cisto rosso ha causato frequenti variazioni nella sua nomenclatura. Lo stesso Linneo, nelle diverse edizioni del suo “Species Plantarum”, mutò per tre volte l’epiteto nominale del taxon: nel 1753 incanus, nel 1762 creticus e nel 1764 villosus. Il primo epiteto divenne di uso comune e solo nel 1981 è stata chiarita la questione da Greuter e Burdet che raccomandarono anche di sostituirlo con il binomio Cistus creticus L., in quanto binomio prioritario.

La specie è suddivisa in due sottospecie (WFO World Flora Online, 2025):

subsp. creticus; presente nel settore euroasiatico dell’areale;

subsp. trabutii (Maire) Dobignard (1992); endemismo del Marocco, è di dimensioni più contenute con foglie più piccole e con peduncoli infiorescenziali molto allungati.

Una varietà a fiori chiari, rosati, con foglie appuntite. Il margine è comunque segnato da un denso feltro biancastro © Giuseppe Mazza

Diverse flore e cataloghi riportano ancora due altre sottospecie, subsp. corsicus Loisel. e subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet, che però sono state ricusate perché nomi illegittimi in quanto la prima è sinonimo di Cistus creticus mentre la seconda è sinonimo di Cistus tauricus C.Presl.

Recentemente (2021) uno studio, svolto nell’università di Vienna da Brigitte Lukas e collaboratori su piante di cisto rosso campionate in tutto l’areale, ha evidenziato anche tramite analisi genetiche che la specie è significativamente suddivisibile in due cladi: le popolazioni del settore orientale del Mediterraneo si caratterizzano per diverse peculiarità di primitività mentre quelle del settore occidentale possiedono caratteri più recenti introdotti nel genoma in seguito a ibridazioni anche con cisti di altre specie PPC avvenute nel corso di ondate migratorie succedutesi nel tempo.

Non essendo però coinvolte nella formazione di morfocaratteri tipicizzanti, queste varianti genetiche non hanno permesso ulteriori ripartizioni tassonomiche all’interno delle sottospecie.

Qui all’opposto le foglie sono meno appuntite ed il colore dei petali, molto intenso, tende al rosso violaceo © Giuseppe Mazza

Della specie si conoscono numerosi sinonimi ma poche varietà per lo più con fiori bianchi, f. albus (O.E.Warb.) Demoly (che comprende anche la cv. ‘Tania Compton’) e cv. ‘Lasithi’; la cv. ‘Bali’ ha fiori rosa vivace. I sinonimi accettati o ancora impiegati per Cistus creticus sono numerosi. ‘WFO (2025)’ elenca un solo sinonimo per la subsp. trabutii (Cistus villosus var. trabutii Maire) e 44 per la subsp. creticus.

Oltre agli obsoleti binomi linneani Cistus incanus L. e Cistus villosus L, si possono trovare Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet, Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet, Cistus garganicus Ten., Cistus incanus L. [non ×incanus], Cistus incanus subsp. creticus (L.) Heywood, Cistus incanus var. creticus (L.) Boiss., Cistus ladanifera Garsault, Cistus ladaniferus Stokes, Cistus polymorphus Willk. (binomio dichiarato ‘nome illegittimo’), Cistus salviifolius Pall., Cistus villosus Auct. an L., Cistus villosus L., Cistus villosus subsp. creticus (L.) Nyman), Cistus villosus var. creticus (L.) Boiss. e Cistus undulatus Sweet. Viene utilizzato anche Cistus ×incanus L. (= Cistus ×pulverulentus Pourr.) che però, come indica la grafia, identifica non una specie ma un ibrido, naturale, fra Cistus albidus e Cistus crispus.

La fioritura è molto abbondate come si può notare dai frutti che restano sulla pianta fino all’inverno, quando liberano i semi. Le capsule deiscenti, di 7-9 mm, recano 5 logge © manyenglishes (sinistra) © hasenzahn (destra)

Sono diversi gli ibridi naturali o artificiali del cisto rosso usati nel verde ornamentale. In genere sono incroci con specie del clade PPC (‘Purple Pink Clade’), quali Cistus ×canescens Sweet (con Cistus albidus L.), Cistus ×crispatus Dans. (con Cistus crispus L.), Cistus ×crumleyae Demoly (con Cistus ochreatus C.Sm. ex Buch), Cistus ×escartianus Demoly (con Cistus heterophyllus Desf.), Cistus ×lucasii Demoly (con Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero), Cistus ×ralletii Demoly (con C. symphytifolius Lam.) ma vi sono anche ibridi con specie del clade WWPC (‘White or Withish Pink Clade’): Cistus ×conradiae Demoly, (con Cistus monspeliensis L.), Cistus ×purpureus Lam., con unghia scura, e relative varietà (con Cistus ladanifer L.) e Cistus ×sammonsii Demoly (con Cistus laurifolius L.).

Infine, vi sono ibridi per ibridazioni multiple. Tenendo presente che Cistus ×canescens è ibrido fra Cistus creticus e Cistus albidus L.), sono ibridi tripli: Cistus ×argenteus Dans. (con Cistus laurifolius L. × Cistus ×canescens) e relative varietà, Cistus ×tephreus Demoly, (con Cistus heterophyllus Desf. × Cistus ×canescens), Cistus ×gardianus Demoly (con Cistus crispus L. × Cistus ×canescens) e Cistus ×latipes Demoly (ibrido con Cistus parviflorus Lam. × Cistus sintenisii Litard).

→ Per apprezzare la biodiversità all’interno della famiglia delle CISTACEAE cliccare qui.