On les appelle “pélicans à lunettes” car, à la différence de leurs congénères d’autres continents, ils ont des anneaux noirs ou jaunes autour des yeux. Voici le récit de quelques heures passées dans leur intimité, avec une éclosion inattendue à mes pieds.

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Jean-Marc Linder

David bascule la remorque et le bateau glisse dans la lagune avec quelques éclaboussures. Quand la petite coque métallique racle le fond, on la pousse, à grand-peine, en nous enfonçant dans la vase visqueuse.

Un ciel bleu incroyable, sans vent, nous promet au moins une journée de beau temps, après presque une semaine de froid et de pluie. Habituellement, novembre est un bon mois pour Coorong, 100 km de dunes, de salicornes et d’oiseaux le long de la côte sud-est de l’Australie ; mais on peut aussi facilement, en quelques heures, passer de l’été à l’hiver.

“C’est bon”, crie David, et pendant qu’il remonte la jeep sur le sec, je m’emploie à mettre un peu d’ordre à bord : deux Hasselblad avec une collection d’objectifs, le 800 mm, un solide trépied, un flash, le panier à pique-nique avec les pellicules et une grande bâche de plastique pour protéger les appareils contre les éclaboussures du hors-bord. Ici, la salinité est trois fois plus élevée que dans l’océan et quelques gouttes suffisent à les compromettre pour toujours.

Nous partons pour les îles interdites, la “pouponnière” des pélicans à lunettes (Pelecanus conspicillatus), strictement fermée au public depuis 1963.

J’ai été autorisé à les visiter, sous condition de discrétion, grâce à l’appui influent du Dr Cowling du Département de conservation des forêts et des terres de l’État voisin de Victoria, et je suis guidé par David Farlam, jeune garde de la réserve. Il est très impliqué dans la construction au bulldozer d’une route à travers les dunes, et son patron me l’a “prêté” à contrecœur en grommelant un “jusqu’à dix heures, au maximum”. Il m’emportera sur la plus grande île, North Pelican Island, langue sablonneuse d’à peine 600 m verte de salicornes et de petits arbustes, et reviendra me chercher dans l’après-midi.

“Les pélicans”, m’explique David, “viennent de toute l’Australie se reproduire ici, depuis parfois 3000 km de distance, et nichent chaque année entre octobre et mars. Avant il y a trop de vent et les îles sont largement inondées par les pluies tropicales. En fait, le niveau d’eau à Coorong varie de 2 m selon les saisons : c’est une valeur énorme pour un lagon de 80 km2 avec une profondeur maximale d’à peine 3 m”.

“Mais combien y en a-t-il donc ?”, demandé-je en passant devant un rocher grouillant de pélicans.

“Environ 2 000 couples ; étant donné que les femelles pondent généralement deux œufs, il y a près de 8 000 individus à la fin de la saison.

En effet, bien qu’on lise fréquemment que le cadet des pélicans est condamné à mourir de faim à cause de la voracité du premier, la survie des nouveau-nés dépasse ici 90%. La lagune et le lac Albert voisin sont une source inépuisable de poissons, les îlots offrent une protection parfaite contre les renards et les serpents.

Seuls les pêcheurs, autrefois, les persécutaient, ils les considéraient comme des concurrents. Entre 1870 et 1930, ils ont effectué de nombreux raids sur les îles pour détruire, sans beaucoup de scrupules, les œufs et les oisillons, mais aujourd’hui l’espèce est protégée et les pêcheurs, paradoxalement, sont devenus ses meilleurs amis”.

Je le regarde sans trop y croire.

“Lorsqu’on les bague”, poursuit-il, “les jeunes régurgitent presque exclusivement de la carpe européenne, une “peste” introduite il y a des années dans le Coorong. On a montré que ces poissons dévorent une énorme quantité d’algues, détruisant l’environnement avec de graves conséquences pour les espèces locales les plus intéressantes ; en contrôlant leur nombre, les pélicans maintiennent un équilibre biologique délicat, dans l’intérêt des pêcheurs.

Concrètement, aujourd’hui, ils ne sont menacés que par la curiosité des touristes qui, en s’approchant trop près des nids, provoquent la fuite des adultes, ce qui expose les œufs et les jeunes aux attaques des mouettes et aux dangereuses variations thermiques. C’est pourquoi les îles et le lagon jusqu’à 140 mètres environ, ont été déclarés “zone interdite” et les bateaux doivent systématiquement virer au large”.

“Stop ! Stop !”, m’écrié-je avec fougue, “ceux-ci méritent une photo !”.

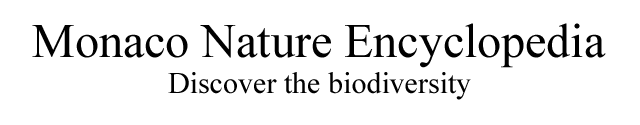

Il s’agit de l’île Halfway, à peine plus qu’un rocher à mi-chemin entre le point d’embarquement et l’île North Pelican. Elle est en plein soleil, pleine de pélicans, avec deux grands arbustes au milieu et des nids, bien visibles sur une pente. Je retrousse mon jean et descends dans quelques décimètres d’eau, à 100 m de la côte, déterminé à les approcher à pied. J’avance en glissant, par petits pas, dans la vase tiède, les 500 mm déjà montés sur le pied. Dès que je vois un pélican montrer des signes d’agitation, je m’arrête, me cache derrière le téléobjectif, et prends une photo avec retardateur au 1/30e, pour fermer au maximum le diaphragme et avoir toute la colonie bien nette.

Pour chaque “clic”, je me dis qu’il pourrait être le dernier mais, curieusement, les pélicans m’acceptent et, après une demi-heure et trois bobines, j’atteins le bord du rivage. David confirmera par la suite que, si je ne m’étais pas arrêté, ils se seraient tous envolés dès 80 mètres de distance.

Nous atteignons enfin North Pelican Island, et après avoir contourné une dune, nous sommes au cœur de la “pouponnière”. Jamais je n’ai vu autant de nids. À la différence des autres espèces, les pélicans à lunettes ne les construisent qu’au sol, parmi les rochers, couvrant au mieux les irrégularités du sol de plumes et de branches. La plupart contiennent deux œufs blancs, d’autres des comiques “poulets” plumés à différents stades de développement. Nous avançons prudemment, afin de ne pas les écraser, presque intimidés.

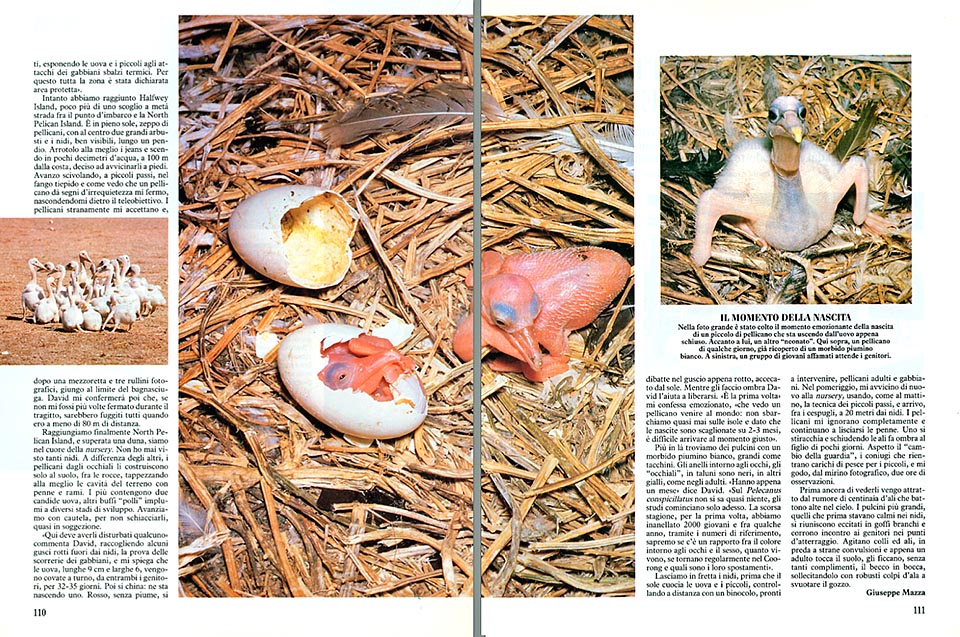

“Ici, quelqu’un a dû les déranger”, commente David en ramassant des coquilles brisées dans les nids, preuve des raids des goélands ; il m’explique que les œufs, longs de 9 cm et larges de 6, sont couvés tour à tour par les deux parents durant 32 à 35 jours. Puis il se baisse : un poussin est en train de naître. Rouge, déplumé, il se débat dans sa coquille, aveuglé par le soleil. Pendant que je lui procure de l’ombre, David l’aide à se dégager.

“C’est la première fois”, m’avoue-t-il tout ému, “que je vois un pélican venir au monde : nous débarquons rarement sur les îles et comme les naissances s’étalent sur 2-3 mois, il est difficile d’arriver au bon moment”.

Plus loin, nous trouvons des poussins gros comme des dindons au duvet blanc et doux. Les anneaux autour des yeux, les “lunettes”, sont noirs pour certains et jaunes pour d’autres, comme chez les adultes.

“Ils n’ont qu’un mois”, poursuit David, “et peuvent être mâles ou femelles. On ne sait presque rien de Pelecanus conspicillatus, les études ne font que commencer. La saison dernière, pour la première fois, nous avons bagué 2000 jeunes ; grâce aux numéros de référence, nous saurons dans quelques années s’il existe une relation entre la couleur des lunettes et le sexe, combien de temps ils vivent, s’ils retournent régulièrement à Coorong, et quels sont leurs déplacements”.

Nous quittons les nids en hâte avant que le soleil ne fasse cuire les œufs et les petits, en contrôlant à distance aux jumelles pélicans et Laridés, prêts à intervenir.

Je quitte David, définitivement en retard sur le programme, et après un frugal casse-croûte, je retourne dans l’après-midi à la “pouponnière” avec les 800 mm sur les épaules. J’utilise comme ce matin la technique des petits pas, et j’arrive dans les buissons jusqu’à 20 mètres des nids. Les pélicans m’ignorent complètement et continuent de lisser leurs plumes. L’un d’eux s’étire et, ailes étalées, il donne de l’ombre à son petit de quelques jours.

J’attends la “relève de la garde”, le conjoint qui revient chargé de poissons pour les petits, et je savoure deux heures d’observation à travers le viseur.

“Flap, flap, flap”. Avant même de les voir, je suis attiré par le battement de centaines d’ailes haut dans le ciel. J’aurais aimé disposer du “normal” pour photographier tout le groupe ; mais, pour être plus libre de mes mouvements, j’ai laissé le gros de l’équipement sur la plage ; avec mon téléobjectif monstrueux, il m’est impossible de les cadrer.

En compensation, j’assiste de loin à un spectacle incroyable. Les poussins les plus âgés, auparavant très calmes dans les nids, sont de plus en plus excités, se rassemblent en compagnies pataudes, et courent à la rencontre de leurs parents aux points d’atterrissage. En proie à d’étranges convulsions, ils remuent du cou et des ailes ; dès qu’un adulte touche le sol, ils fourrent leur bec dans le sien sans beaucoup de préliminaires, le pressant à grands coups d’ailes pour vider son sac.

“Vous avez eu une chance incroyable”, me dira David, ponctuel au rendez-vous de quatre heures, “la semaine dernière un célèbre journaliste américain, en tenue de camouflage, a vainement tenté de photographier le nourrissage et n’a attrapé qu’un rhume”.

SCIENZA & VITA NUOVA – 1990