Muérdago la planta augural de los mil secretos. Vive a costa de 170 plantas diferentes, pero no es un parásito. Historia y leyendas. Las flores perfuman de azar. Usos medicinales.

Texto © Giuseppe Mazza

Traducción en español de Viviana Spedaletti

Besarse bajo un muérdago el Primero de año trae suerte.

Las ramas y las hojas, verdes como la vida en pleno invierno, cuando la naturaleza está toda apagada alrededor, parecen adornadas para fiesta, como el árbol de Navidad, para el nacimiento del Niño Jesús; pero aunque por motivos estacionales y simbólicos esta planta habría podido perfectamente ser “cristianizada”, ha permanecido rigurosamente “pagana”, remanente de cultos y creencias antiquísimas.

Para los Griegos el muérdago era la “llave” usada cada año por Perséfone para alcanzar al marido en el infierno en los meses invernales; y es con un ramito de muérdago en la mano que Eneas convence a Caronte para que lo haga cruzar el Estigia para encontrar al padre Anquises en el reino de los muertos.

Era en definitiva el salvoconducto para el más allá, el que permitía ir y luego, sobre todo, regresar.

Los antiguos pueblos germánicos eran decididamente menos optimistas. Según la leyenda de Baldo, el bellísimo e invulnerable hijo del dios Odino, asesinado por envidia con una flecha de madera de muérdago, este misterioso arbolito, el único que siendo muy joven no había jurado respetarlo, representaba el apagarse de la luz solar, y por lo tanto la muerte.

Pero para los Celtas, al contrario, el muérdago era, “El que cura todo”, el símbolo de la vida que triunfa sobre el entorpecimiento invernal. Imágenes opuestas, pero no muy lejanas, que aquí se superponen, porque no es fácil separar el bien del mal, el comienzo del fin, la muerte de la semilla desde el nacimiento de la nueva planta.

En la larga noche del solsticio de invierno, nos cuenta Plinio el Viejo, los sacerdotes celtas, vestidos de blanco, lo cortaban solemnemente con una guadaña pequeña dorada, y recogiendo la mata al vuelo, sobre una sábana blanca, gritaban «O Ghel an Heu», es decir “Germine el grano”. Expresión que se transformó luego en «Au gui l’an neuf», es decir «Al muérdago el año nuevo», frase de buen augurio que sustancialmente ha llegado hasta nosotros, confirmada por las creencias medievales de la “teoría de las señales”.

Se sostenía en efecto que el buen Dios, creando las plantas, había dejado unas señales, unos mensajes al hombre, para revelarle su utilidad.

Y bajo este aspecto el muérdago era una verdadera mina. Dado que no toca nunca el suelo, servía para curar a los epilépticos, que caen a menudo al suelo (la medicina moderna en efecto le ha reconocido una acción sedante, pero que cambia con la dosis), y debido a que sus frutos maduran en nueve meses, el tiempo de la gravidez humana, y que contienen un líquido blanco y viscoso, similar al esperma, se estaba convencidos que era un remedio seguro para la esterilidad de las mujeres y del ganado en general (en esa época no se hacía mucha diferencia).

Finalmente, visto que en el punto de unión la planta huésped se engrosa, como si tuviese un tumor, debía curar también estos últimos.

Y por mucho que pueda parecer absurdo, hoy las propiedades anticancerígenas del muérdago han sido probadas y verificadas clínicamente. De hecho la planta huésped se defiende creando un tejido compacto, rico en tanino, que impide al muérdago avanzar, y que éste a su vez reacciona con un producto que inhibe la división celular, que frena el crecimiento de la madera y por lo tanto también de los tumores.

Pero veamos bien, de cerca, qué es botánicamente el muérdago.

¿Un parásito?

Sí y no, porque los verdaderos parásitos, como nuestras orobanche que succionan el alimento de las raíces de la hiedra, de las leguminosas y de muchas otras plantas, carecen de clorofila, es decir que no presentan partes verdes.

Y el muérdago clorofila tiene demasiada: no sólo en las hojas, sino también en el tronco, en el embrión y hasta en las raíces que descienden hacia el huésped.

El trabajo que desde siempre la naturaleza ha asignado a las plantas es hacer la fotosíntesis, es decir combinar el agua y los minerales tomados del suelo con el anhídrido carbónico del aire, para transformarlos, con el sol y la clorofila, en “carne vegetal” en materia viviente. Y esto el muérdago lo hace; sólo que en vez de tomar el agua del suelo lo hace del huésped.

Un poco como las Euphrasia, los Melampyrum y los Rhinanthus de los campos: plantas verdes, escasas de raíces, que se pegan, para ser provistas de agua, a las de las hierbas y de los arbustos contiguos. Un fenómeno sustancialmente idéntico, aunque menos vistoso porque se desarrolla completamente bajo el suelo.

Y además, como entre los hombres, hay parásitos y parásitos: desde la total dependencia hasta el aprovechamiento ocasional.

El arte de hacer trabajar a los otros es un arte antiguo, sutil, que requiere astucia y previsión: el parásito no puede, como un vulgar predador, darse el lujo de matar al huésped. La muerte de la gallina de los huevos de oro es también, casi siempre, su fin; y a menos que sea una cuscuta, que se pone amarilla y no trabaja cuando puede succionar una planta, y se vuelve verde y hace la fotosíntesis si el huésped muere, en la naturaleza, mucho más que entre los hombres, las “reconversiones” son difíciles.

Sin su árbol el muérdago está muerto, pero conocedor como es de este riesgo, adopta dos estrategias de supervivencia: en primer lugar no pierde la capacidad de hacer la fotosíntesis, en caso de que en el mañana (nunca se sabe!) aprenda a vivir en el suelo, y luego se cuida bien de unirse, como hacen los parásitos más desprevenidos, a una sola especie de plantas.

Aunque las preferencias del Viscum album van decididamente al manzano, a los álamos, al sauce, al acerolo o al arce, especialmente con la corteza delgada, fácil de atravesar, acepta como huéspedes por lo menos a 170 tipos de árboles, y ataca, con dos razas, también a las coníferas.

Además hace lo posible para no matar a la planta huésped, que retribuye, en moneda sonante, por el agua que bebe.

Se ha hecho, a propósito, un interesante experimento. Si en primavera se cortan, una a una, todas las hojas de un árbol, éste muere; pero si alberga un muérdago, aún repitiendo la operación por muchos años seguidos, permanece vivo.

Señal de que éste lo nutre, que hace la fotosíntesis por él.

Y del parasitismo se pasa entonces a la colaboración y a la simbiosis: la naturaleza es decididamente mucho menos esquemática que nosotros.

Hoy los botánicos, como además los viejos agricultores, sostienen que dentro de ciertos límites, el presunto “parásito” haga precisamente bien al huésped: es una cuestión de medida, y mamá muérdago, que lo sabe, hace de todo para que sus niños crezcan lejos sobre otros árboles.

“Mamá muérdago”, porque esta planta es dioica: es decir que existe un Señor Muérdago con flores masculinas, que hace el polen, y una Señora Muérdago, con flores femeninas que lo espera.

Pero nada de contactos directos, ningún enamoramiento ni desilusiones amorosas, aunque luego las nupcias perfuman, muy románticamente, de azar.

En enero-febrero, los machos del muérdago imitan justamente esta fragancia como propaganda de un néctar muy abundante, y gracias a un ingenioso “esparce-polen” perforado, similar a un salero, enharinan bien a mosquitas de la fruta y pequeños coleópteros, que alcanzarán luego a las plantas hembra fecundándolas.

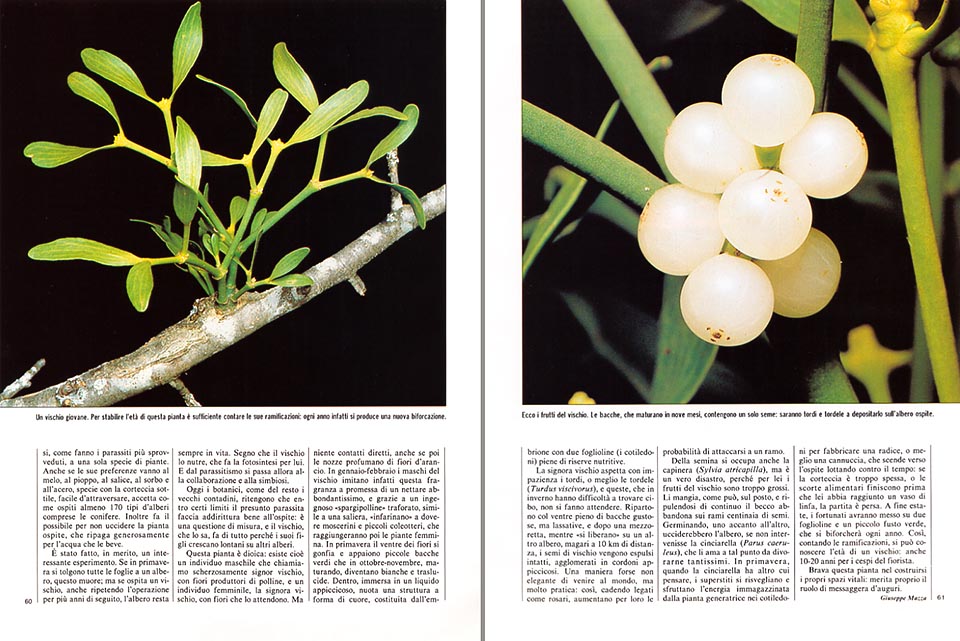

En primavera las Señoras están ya encintas: el vientre de sus flores se hincha y se notan unas pequeñas bayas verdes que, en octubre-noviembre, maduran, volviéndose blancas y translúcidas. Adentro, ahogado en un líquido viscoso, como en una cápsula espacial, nada un embrión en forma de corazón, con sus dos hojitas verdes, los cotiledones, llenos de reservas nutritivas.

Mamá muérdago espera con impaciencia a los zorzales, o mejor a los zorzales charlos (Turdus viscivorus), y éstos, que en invierno no tienen mucho para comer, no se hacen esperar.

Parten nuevamente con el vientre lleno de bayas sabrosas, pero laxantes, y luego de una media hora, mientras se liberan sobre otro árbol, quizás a 10 km de distancia, los bebés son expulsados intactos agrupados en cordones viscosos.

Una manera quizás no muy elegante de venir al mundo, pero muy práctica, porque, cayendo unidos como rosarios, aumentan las probabilidades de atrapar una rama.

De la siembra se ocupa también la Curruca (Sylvia atricapilla), pero es un verdadero desastre, porque para ella los frutos del muérdago son muy grandes.

Los come, como puede, en el lugar, y limpiándose continuamente el pico, abandona peligrosamente sobre las ramas centenares de bebés muérdago.

Creciendo, uno junto al otro, matarían seguramente al árbol si no int

erviniera un especialista, el Herrerillo (Parus caeruleus), que los ama hasta el punto… de devorarlos a todos, uno por uno.

En primavera, cuando el herrerillo tiene otra cosa en que pensar, los bebés muérdago sobrevivientes se despiertan. Aprovechan la energía almacenada en los cotiledones para fabricar una raíz, o mejor una pajilla, que desciende hacia el huésped en una guerra cerrada contra el tiempo; porque si la corteza es muy gruesa, y las reservas alimenticias se acaban antes de alcanzar un vaso de linfa ascendente, el partido está perdido.

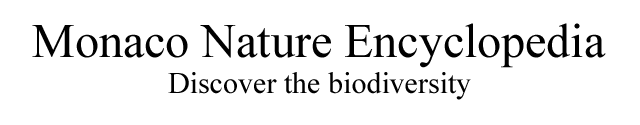

En verano, los afortunados habrán dado dos hojitas y un pequeño tallo verde, que se bifurca cada año. Así, contando las ramificaciones, se puede fácilmente conocer la edad de un muérdago: 10-20 años para las matas del florista.

Y es de preguntarse si, en Navidad, no podríamos abstenernos de este inútil exterminio.

NATURA OGGI – 1989